La logique: soubassement du langage

Beaucoup de ceux et celles qui me font l’amitié de me lire vont s’enfuir au galop, je ne saurais leur en tenir rigueur,

je n’oblige personne à tout lire ni à me suivre dans toutes mes divagations.

Aujourd’hui je parle de logique, et ce pour plusieurs raisons.

D’abord parce que c’est un sujet qui m’intéresse depuis mes dix-huit ans (au moins), ensuite parce que je crois que c’est un sujet qui intéresse tout le monde, et enfin parce que je pense que c’est une question qui touche notre situation contemporaine en plusieurs points, notamment dans notre rapport global à la vérité (fake news, sophismes) et dans nos croyances plus ou moins justifiées (en telle ou telle drogue par exemple).

Mon intérêt pour la logique dans mon jeune âge résulte bien sûr de celui que je portais aux mathématiques : celles-ci étant réputées basées sur la première, on se dit naïvement que si l’on a totalement intégré celle-ci on arrivera à reconstruire sans limites les secondes. C’est faux, bien entendu, un peu comme quelqu’un qui s’imaginerait que connaître parfaitement les règles du jeu d’échecs suffirait à faire de lui un champion… Et puis les mathématiques sont basées sur la logique classique (j’y reviendrai) ou, pour une toute petite part d’entre elles (aujourd’hui considérée comme assez folklorique) sur la logique intuitionniste (celle qui fut inventée par le mathématicien néerlandais Brouwer). Mais la logique classique, voire la logique intuitionniste, est-ce la logique ? Je vais y revenir dans quelques instants en m’appuyant sur les travaux de Jean-Yves Girard, lequel en doute sérieusement (Jean-Yves Girard est le grand logicien des dernières décennies, sa personnalité quelque peu provocatrice détourne de lui nombre de philosophes et de logiciens, mais ce sont ces derniers qui ont tort).

Qu’est-ce que la logique et pourquoi cela intéresse tout le monde ? La logique peut être simplement définie comme l’art de faire des enchaînements de phrases (ou de propositions, c’est-à-dire de phrases représentant des pensées) conduisant à des conclusions de telle sorte qu’il n’y ait rien à objecter à la manière dont elles s’enchaînent (s’il reste toujours possible d’objecter quelque chose aux points de départ). C’est en vertu d’elle que n’importe qui peut dire « oui, c’est logique » en entendant une argumentation, ou bien au contraire, « non, ce n’est pas logique ».

En disant « oui, c’est logique », on souligne une évidence. Et oui, le monde est ainsi fait qu’il contient quelques évidences… certaines sont empiriques (« la Terre n’a pas la forme d’un disque »), d’autres sont « logiques » (« si Pierre a eu un accident et qu’il a été durement touché, il n’a pas pu venir au rendez-vous que je lui avais fixé »). Cette faculté de produire de tels enchaînements, ainsi que celle de les reconnaître pour ce qu’ils sont (à savoir des arguments valides) sont fondamentales.

On peut dire de ce point de vue que la logique est le soubassement du langage. Si, de plus, comme le dit Wittgenstein, « mon langage est la limite de mon monde », elle est aussi celui du monde. Mes doux amis littéraires peuvent bien s’offusquer et prétendre que la poésie est plus profonde encore, plus « ineffable », et qu’elle exprime mieux l’être (surtout s’ils sont heideggériens), je leur objecterai que la poésie paraît telle parce que justement il y a un soubassement du langage qui définit certains enchaînements comme « logiques » ou comme « réels » (dans ce contexte-ci, les deux qualificatifs ont quasiment le même sens) et que, grâce à cela, elle peut s’inscrire comme traçant des trajectoires transversales par rapport à eux, des court-circuits qui nous ravissent mais ne permettent pas de déplier tout notre monde (compte-tenu du fait que je ne crois pas beaucoup en l’opposition de « l’être » et de « l’étant » prônée par le philosophe de la Forêt-Noire).

Des pyramides de Ponzi…

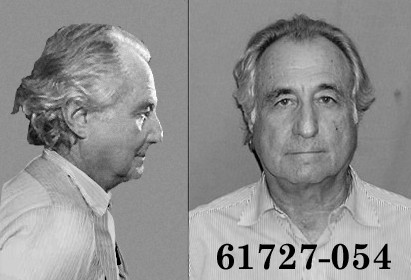

Or, il faut bien dire qu’à cette intuition de ce qu’est (ou devrait être) la logique, correspond une « réalisation » peu satisfaisante. Au lieu de « réalisation », on pourrait dire aussi « projection ». Bon, allez, c’est un peu le mythe de la caverne qui recommence : dehors, une logique qui sous-tend le monde et notre langage, mais dedans, juste des ombres, des tentatives de formuler ou de formaliser la logique, qui restent au niveau des ébauches parfois simplement imparfaites, mais aussi parfois carrément caricaturales, grossières, pour tout dire : fausses. C’est là ce que n’ont pas voulu voir certains savants du XXème siècle, Russell, Tarski, Quine en particulier. Tout jeune apprenant achoppe sur les difficultés, les apories, et quand il en parle à son maître, celui-ci le rassure en le renvoyant à ses chères études : c’est qu’il n’a pas parfaitement compris. On revoit ici les désarrois du jeune Törless troublé par l’enseignement qu’on lui donne des mathématiques, et même, en allant plus loin, ceux du jeune Henry Beyle quand il a dix-huit ans et qu’on lui enseigne les parallèles (voir là-dessus « la vie de Henry Brulard »). Girard cite Philippe de Rouilhan : « c’est peut-être bien trop subtil pour que vous compreniez ». Quoi ? Qu’est-ce qui est « trop subtil » ici, et sur quoi tout écolier trébuche ? Les définitions bien sûr. Comme : qu’est-ce que la conjonction ? « A & B est vrai si et seulement si A est vrai et B est vrai », par exemple. Quelle différence entre « & » et « et » ? Ne faut-il pas avoir compris « & » pour comprendre « et » ? mais alors si c’est le cas, la définition est circulaire. Les logiciens « classiques » résolvent le problème en renvoyant à la notion de métalangage. « & » appartient au langage-objet et « et » au métalangage. S’il suffisait de cela pour tout comprendre… Mais « et », par quoi est-il défini ? Oh, c’est bien simple, on n’a qu’à imaginer un « ET », formaliser le métalangage de niveau 1 et faire appel à un méta-méta-langage contenant « ET » et dire, cette fois, que « A et B est vrai si et seulement si A est vrai ET B est vrai ». Et ainsi de suite, de méta en méta… J-Y. Girard a une très belle image pour parler de cela : la pyramide de Ponzi, que connaissent bien les économistes : chaque niveau supérieur est supposé payer pour le niveau précédent… mais en réalité personne ne paie jamais ! (j’ai essayé cette technique durant le confinement, quand des chaînes ont circulé pour transmettre des poèmes, chacun devait envoyer un poème au premier de la liste reçue et recopier la règle de la chaîne pour vingt de ses amis, je m’attendais à obtenir 400 poèmes… et je n’en ai eu qu’un seul!). Girard a souvent aussi évoqué Madoff pour ce qu’il qualifie d’escroquerie.

La logique dite « classique »: Russell etc. jusqu’à Gödel et la fin du scientisme

La logique classique, on le sait, se base sur les travaux de Frege puis sur ceux de Russell et Whitehead, qui publient en 1910 – 1913 leur « somme », qu’ils intitulent, en hommage à Newton, Principia Mathematicae. Ces Principia contiennent une axiomatique de la logique propositionnelle et de celle du premier ordre (la logique propositionnelle concerne les propositions en tant qu’entités in-analysées, comme « il pleut » ou « la Terre tourne autour du Soleil », la logique des prédicats du premier ordre procède à une analyse de la proposition en sujet et prédicat, par exemple, « Galilée est astronome » retranscrit par astronome(Galilée) où « astronome » est une fonction – un prédicat de premier ordre – et « Galilée » une constante individuelle. La logique des prédicats permet de remplacer les constantes par des variables, dont on suppose qu’il existe un « stock » : x, y, z, … de manière à obtenir astronome(x), formule possédant une variable dite libre, ce qu’on peut traduire par « il est astronome » où « il » est un pronom à la référence indéterminée, et ce qui surtout permet d’obtenir – par « quantification » sur une variable – ∀x astronome(x) ou bien ∃x astronome(x), à savoir : « tout le monde est astronome » et « il existe un astronome »).

Par axiomatique, on entend une liste de formules (ou de schémas de formules) considérées comme primitives, à partir desquelles des déductions peuvent être faites, qui ne sont réalisées qu’au moyen de règles de déduction bien définies (par exemple la plus fameuse est appelée modus ponens, elle consiste à dire que si nous avons A => B et A, alors nous avons forcément B, ou bien aussi les règles associées aux quantificateurs, comme celle qui dit que de ∀x A(x) on peut déduire A(u) pour n’importe quel u variable ou constante individuelles, ou bien de A(u) on peut toujours déduire ∃x A(x) etc. Ces axiomes et ces règles forment ce que l’on appelle un système formel. Comme on le voit, les déductions internes à un tel système ne font que manipuler des symboles, lesquels peuvent rester ininterprétés. On peut vouloir cependant les interpréter et alors, ces formules revêtiront les significations du langage ordinaire, par exemple « A => B » peut se lire « si A alors B », autrement dit n’est faux que si on a A et pas B, et « ∀x A(x) » : A est vrai de tout x. L’interprétation fait donc intervenir les valeurs « vrai » et « faux ». On souhaite évidemment que le système ne permette de déduire que des formules vraies (consistance), et de plus, plus difficile : qu’il soit capable de démontrer toutes les formules vraies (complétude). On arrive à obtenir un tel système pour la logique des prédicats du premier ordre (qui inclut la logique propositionnelle), grand succès (!) qu’on traduit en disant que (le système de) la logique des prédicats du premier ordre est consistant(e) et complet(e). On a bien sûr voulu aller plus loin et bâtir une axiomatique pour une théorie plus forte que la logique des prédicats du premier ordre, nommément : l’arithmétique (les nombres entiers). C’est là qu’intervient le fameux théorème de Gödel (1931): toute théorie qui inclut l’arithmétique est incomplète (autrement dit il n’existe aucun système formel d’une telle théorie qui soit complet, c’est-à-dire qui démontre tout ce qui est vrai pour cette théorie). Et ce théorème a pour corollaire que si une théorie est cohérente (ne contient pas de contradiction) alors sa cohérence ne saurait être prouvée de l’intérieur d’elle-même mais seulement par une méta-théorie qui la décrit. Et ainsi de suite bien sûr, la méta-théorie a son tour ayant besoin pour prouver sa propre cohérence d’une méta-méta-théorie etc. Où l’on retrouve, avec encore plus d’acuité, le phénomène des pyramides de Ponzi.

Et ce qui, une bonne fois, sonne le glas des espérances en une science qui prouverait sa propre vérité, pierre angulaire du scientisme.

Comment tirer l’existant à partir de rien?

La logique dite « classique » contient de nombreuses apories qui n’ont pas manqué de surprendre celui ou celle qui veut l’appliquer. L’une d’elles concerne les deux règles mentionnées plus haut à propos de la quantification :

∀x A(x) permet de déduire A(u) A(u) permet de déduire ∃x A(x)

ce qui, par transitivité, donne : « ∀x A(x) » permet de déduire « ∃x A(x) ». Ce qui est assez étonnant… car c’est comme si, après avoir montré que toutes les licornes ont forcément quatre pattes (sous-entendu : si elles existaient alors elles auraient quatre pattes, comme on peut le voir sur les gravures du Moyen-Age(**)) on déduisait : il existe une licorne à quatre pattes, d’où, nécessairement : il existe (au moins) une licorne. De l’art de faire jaillir de l’existant à partir de rien (mais c’est vrai qu’avec un raisonnement du même ordre, Saint Anselme concluait à l’existence de Dieu).

Les logiciens classiques se débarrassent du problème en disant qu’en logique, on admet que l’univers de référence n’est jamais vide. Par exemple, on ne serait autorisé à faire le raisonnement ci-dessus que si on sait a priori que l’univers des licornes n’est pas vide (autrement dit en contient au moins une). Mais que cela soit clair : il n’y a rien de « logique » dans le fait de supposer que l’univers n’est pas vide ! La logique devrait aussi fonctionner sur des univers vides.

Que les non-logiciens ne me disent pas que cela est sans importance dans leur vie quotidienne, après tout, lorsqu’on nous dit que « la loi X est faite pour lutter contre les fraudeurs à l’assurance chômage » et que nous en déduisons mécaniquement qu’il y a donc des fraudeurs à l’assurance chômage, n’est-ce pas justement ce faux principe logique qui est mis en œuvre ?

Que la logique n’est pas pur discours…

Je reviendrai sur d’autres étonnements (et leur portée pratique) dans mon prochain billet. Je note en attendant, simplement, ce que sont en général les interrogations des philosophes à ce sujet pour que nous y revenions ensuite. Pascal Engel (alias aussi Ange Scalpel) est un philosophe sérieux et réputé, appartenant à la mouvance « analytique » et donc, à ce titre, très averti des questions de logique. Dans un chapitre consacré à la logique d’un manuel de philosophie paru chez Eyrolles en 2007, il juge qu’il y a trois « paradoxes » à résoudre concernant la logique.

« On peut présenter certaines des questions philosophiques les plus importantes que soulève la logique sous la forme de trois problèmes et de trois paradoxes :1. Comment la logique peut-elle être féconde, si ses inférences sont triviales (paradoxe de Mill) ? 2. Comment la justification des lois logiques peut-elle éviter d’être arbitraire ou circulaire (trilemme d’Agrippa) ? 3. Comment la logique peut-elle être normative (paradoxe de Lewis Carroll)? »

Ces questions témoignent d’une approche biaisée dont on peut dire qu’elle remonte à très longtemps (Aristote, logique médiévale puis Frege, Russell etc.) : il y est fait comme si la logique était un simple (mono-)discours agissant sur lui-même pour détacher des vérités. Le « paradoxe » de Lewis Carroll par exemple vient de là : si nous nous plaçons dans une perspective monologique (discursive), pour pouvoir déduire B de A et de A => B, il faudrait aussi que l’on ait : (A & (A => B)) => B, mais cela ne suffirait pas, il faudrait encore la loi (A & (A => B)) & (A & (A => B)) => B) => B et ainsi de suite (le lièvre s’éloignerait de plus en plus de la tortue). Or, nous verrons que la logique n’est pas cela, elle suppose toujours une forme de dialogue (ludique), exprimée aussi comme interaction (ou bien normalisation, réduction, orthogonalité etc.). Ce que Lewis Carroll ignore, et c’est bien normal, vue l’époque, c’est une règle fondamentale pour exprimer la dynamique des preuves, que l’on appelle règle de coupure. Ce qui répond aussi au premier « paradoxe » : la logique concerne les preuves avant de dire quelque chose sur les formules, et échappe ainsi à la trivialité…

Ceux et celles qui le souhaitent pourront me suivre sur ces sujets la semaine prochaine… !

(*) Evidemment ce titre peut être trompeur, en laissant croire à un niveau « métalogique » qui expliquerait la logique. Tel n’est pas mon propos: la logique de la logique est la (vraie) logique.

(**) Bien noter que pour démontrer ∀x (A(x) => B(x)), on fait l’hypothèse d’un x possédant la propriété A (sans autre propriété particulière) et on montre qu’il a alors nécessairement la propriété B, à aucun moment on ne dit que cet x existe !