Entre tous ces discours menaçants et tous ces événements dont les récits chaque matin nous plombent un peu plus, il existe encore des moments de grâce. Je sais, le mot de grâce convoque un imaginaire quelque peu religieux… la grâce qui nous tomberait dessus, comme ça, toute seule, venue d’en haut. Et pourtant, c’est comme cela que l’on ressent naïvement le surgissement soudain d’une œuvre d’art, d’un film, d’une pièce de théâtre dont on n’avait pas idée avant de les voir, qui nous surprennent par leur profondeur ou leur inventivité, leur éclat ou leur humour. Et la grâce en viendrait finalement à être cela, prosaïquement définie comme invention, éclat, profondeur et légèreté tout en même temps. Il y a donc une place pour la grâce encore en notre monde. On réfléchira plus tard à en faire un objet plus construit, une « transcendance ».

Madame Bovary, par L’éventuel hérisson bleu

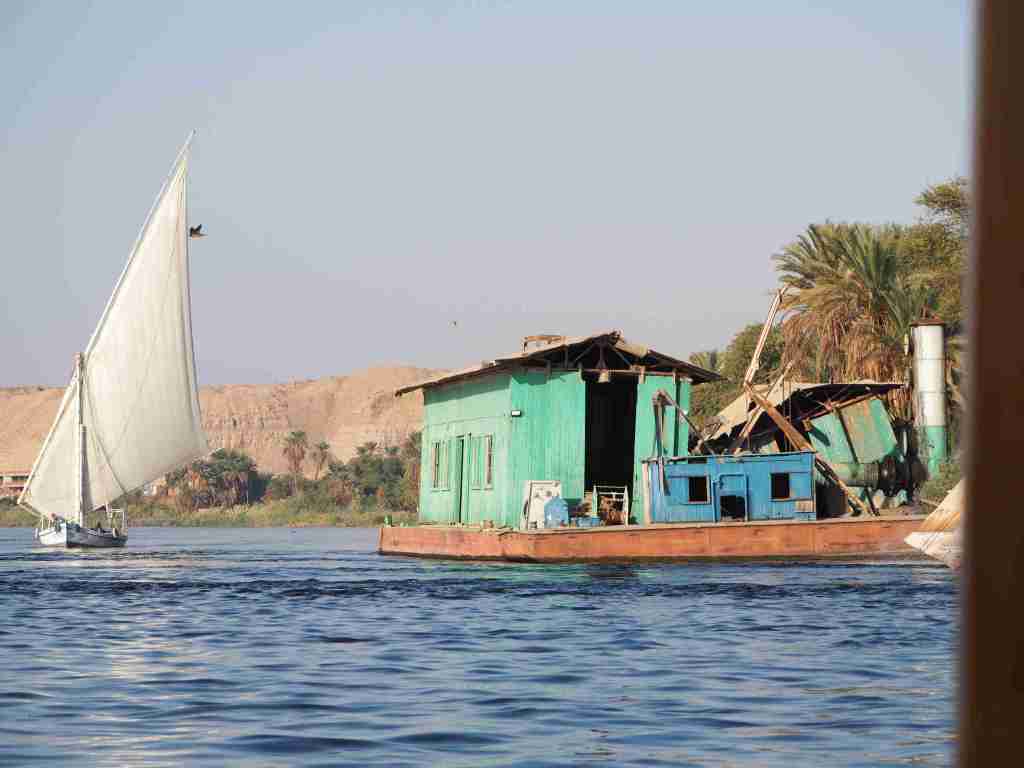

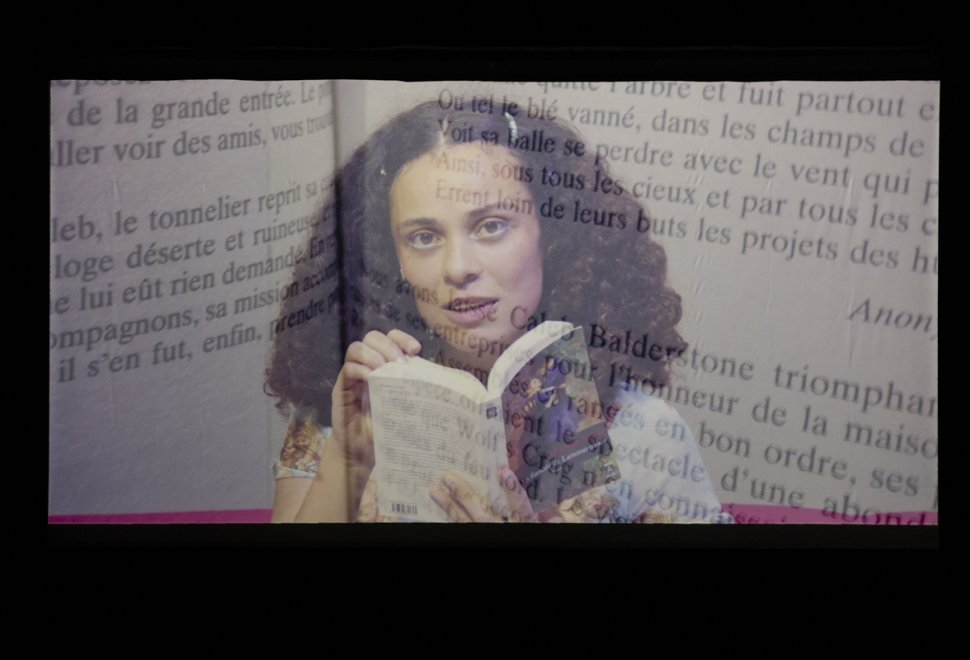

En ce week-end pluvieux, même parfois neigeux, plus que maussade, j’ai connu cette grâce à plusieurs reprises. Nous étions à Paris d’abord pour assister à une représentation de Madame Bovary, montée par Hugo Mallon et sa compagnie de l’éventuel hérisson bleu au Théâtre 71 de Malakoff, et nous étions même invités par les parents du jeune garçon, c’est dire notre chance (merci à eux!). Cette compagnie est encore peu connue, elle existe pourtant depuis 2009 et possède ses bases dans le Nord de la France, du côté d’Amiens, de Beauvais et Valenciennes1. Elle réunit des gens très jeunes, nés autour du début des années 90. Leur spécialité est le « roman-performance » ou adaptation pour le théâtre de grands romans de notre littérature, comme Les saisons de Maurice Pons, ou L’éducation sentimentale ou donc, cette fois-ci Madame Bovary. Ceci est une énorme gageure : comment faire tenir sur un plateau et pour une durée de 3 heures au plus, tout un texte sans en trahir aucune des spécificités (et notamment les tournures de style, la langue tellement travaillée de Flaubert) ? D’abord en le lisant, bien entendu. Mais ici naît tout de suite une appréhension, le risque d’ennuyer avec une longue lecture est là, et lors du début de la représentation, c’est ce qu’on se dit immédiatement : ça risque d’être long, de voir ainsi se succéder sur scène auprès d’un guéridon surplombé d’une lampe tremblottante tour à tour plusieurs comédien.ne.s pour nous lire Flaubert… Mais cette fâcheuse impression ne dure qu’un quart d’heure, car aussitôt voilà le miracle, dû en particulier à une habile utilisation de la caméra video. Sur grand écran apparaissent les personnages qui meublent l’action flaubertienne, au début comme dans une pantomime plutôt burlesque, puis tout cela prend vie peu à peu et nous sommes tout entiers dans le roman, avec Charles Bovary, médecin un peu niais, Emma venue le rejoindre avec plein de pensées romantiques. Emma qui cherche avant tout à s’émanciper face à un monde d’hommes qui recherchent avant tout la gloire, l’argent et les honneurs. C’est fou comme tout à coup, sur une scène, le roman de Flaubert se met à ressembler à du Tchékhov. Même désir d’émancipation des femmes, même résignation à leur sort des hommes, et surtout même lâcheté des hommes, même cupidité, même traîtrise.

Arrivé à ce stade, on ne lit plus, on joue, et on peut admirer les comédien.ne.s d’avoir intériorisé si bien tout ce texte difficile.

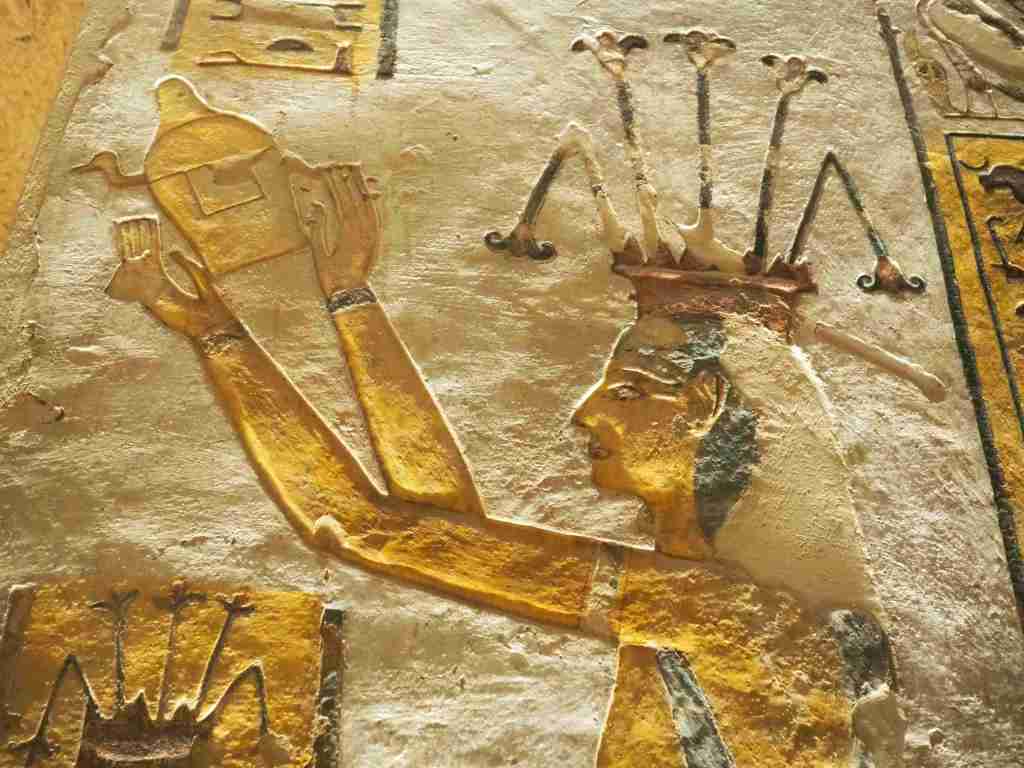

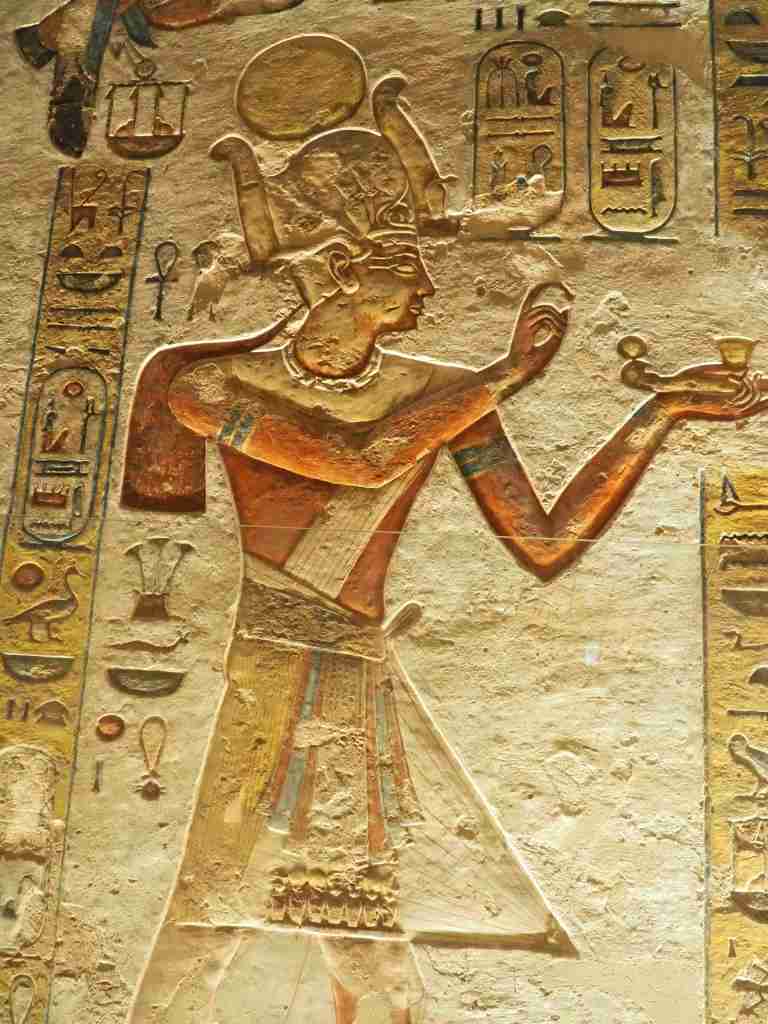

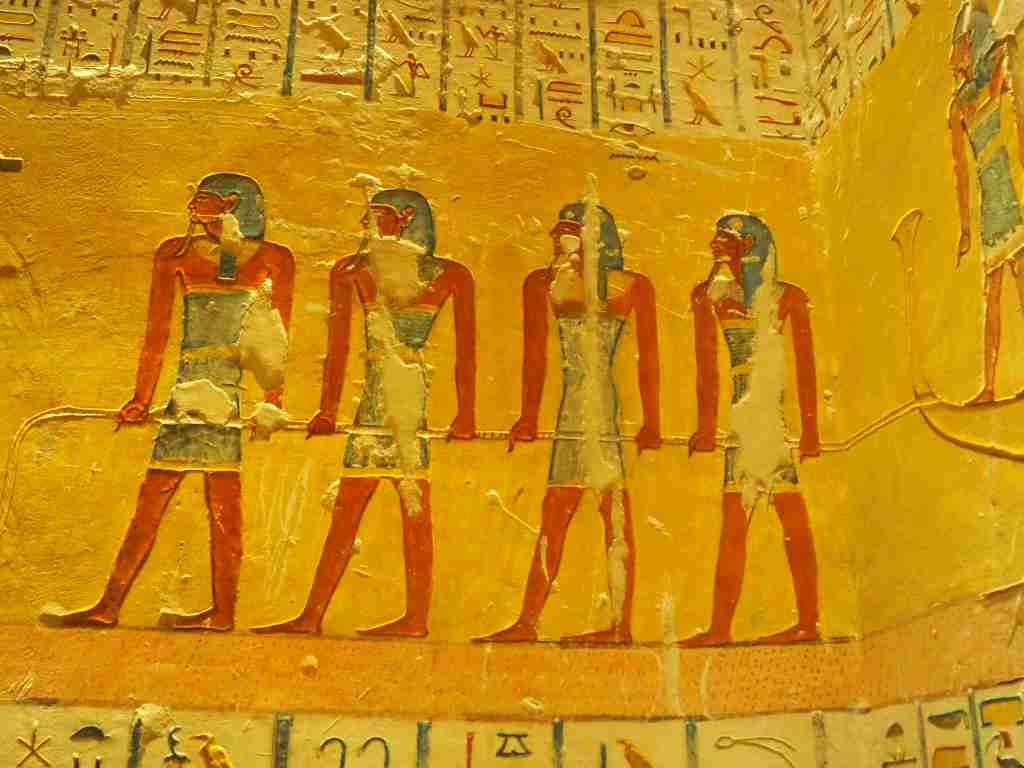

(photos Vinciane Lebrun)

On n’en finirait pas de faire la liste des trouvailles réalisées par l’équipe. Une lumière verte en forme de croix s’allume : nous sommes chez Homais. Lequel Homais d’ailleurs est joué par un jeune homme qui est en même temps le musicien de la pièce (et oui, il y a de la musique, pour mettre un rythme un peu jazzy à ce roman). Emma batifole avec Rodolphe ? Cela se passe sous un drap gris dont ne ressortent que des pieds et d’où sortent au moment où elles vont se faire surprendre, deux fesses nues qui fuient vers les coulisses. C’est drôle, jamais provocant, incisif. Quand arrive la scène où Charles pratique son opération sur un jeune doté d’un pied bot, on n’a pas de pied bot bien entendu mais tout se fait par mime, de même d’ailleurs que toutes les scènes où devrait être présente la petite Berthe. Et puis il y a le moment où Charles se décide à distraire madame en l’emmenant au théâtre, ou plutôt à l’opéra. Morceau de choix extraordinaire qui commence par une sortie à l’extérieur du théâtre où nous sommes2. La caméra video suit les acteurs dans les coulisses du théâtre, puis dans le hall, puis dehors, sous la pluie, dans une auto qui les conduit vers un théâtre… qui s’avère être le nôtre, coïncidence de deux lieux créant un schéma circulaire au terme duquel nous nous regardons nous-mêmes en train d’assister à une scène de pièce de théâtre où les personnages principaux assistent à un opéra… qui se trrouve lui-même mis en scène au sein de la mise en scène de la pièce principale ! Ici, le musicien, dont nous avons fait la connaissance plus haut, chante un air digne de Verdi dans un décor d’opéra de Paris. Fantastique. Et je ne parle pas de la fin, bouleversante, où Emma agonise, ayant pris de l’arsenic chez Homais. L’actrice, Aude Mondoloni, est simplement sublime dans son incarnation d’une mort douloureuse, écume violette aux lèvres. Il y a longtemps que la drôlerie s’est retirée, pour faire place au drame, à la limite parfois du Grand guignol (mais sans jamais l’atteindre !). Bravo à cette troupe remarquable : Hugo Mallon (réalisation), Léo Kauffmann (musique), Elodie Ferré et Oksana Kobeleva (video), Camille Gateau, Jules Fernagut (sonorisation), Ludovic Heime (lumières), Marine Brosse (régie), Alix Descieux-Read (costumes), Barbara Atlan, Léo Kauffmann, Aude Mondoloni, Simon Terrenoire et Antoine Thiollier (comédien.ne.s). (encore visible le 8 et le 9 avril au Théâtre du Beauvaisis Scène Nationale).

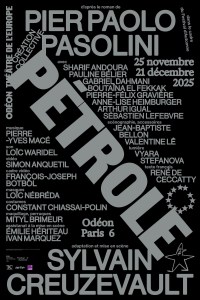

Les Femmes savantes mise en scène par Emma Dante

La grâce est venue aussi de la représentation des Femmes Savantes au théâtre du Rond-Point investi par la Comédie Française, avec mise en scène d’Emma Dante. Mais ça, on s’y attendait un peu. On savait déjà que cela allait être drôle, inventif, imaginatif, pétillant et admirablement joué par des comédien.ne.s dont la réputation n’est plus à faire : Laurent Stocker, Edith Proust, Eric Genovèse, Elsa Lepoivre etc.

La représentation débute avec les personnages des deux sœurs (Henriette et Armande) habillés « normalement », qui se chamaillent autour de la question du mariage, l’une mettant la science et la philosophie au-dessus de cet arrimage archaïque d’un homme et d’une femme, l’autre au contraire n’y voyant rien de mal et souhaitant avant tout se lier d’amour avec un compagnon. Dialogue qui pourrait être d’aujourd’hui, si ce n’est le langage en alexandrins. Arrive Clitandre dans une malle vêtu comme un cyborg, parlant comme un robot, dont on ne sait trop où va la préférence entre l’une et l’autre de ces filles. Puis tombent du ciel trois paquets de fringues. Commence alors vraiment le spectacle avec tous les déguisements, les tenues de plus en plus folles et les perruques de plus en plus colorées. Le salon des femmes est garni de caricatures comme sur des gravures de Daumier. Les hommes débarquent en général dans des malles ou dans des armoires métalliques, parfois renfermant un WC. Monsieur (Chrysale) est joué par Stocker, et son frère Ariste par Eric Genovèse. Madame (Philaminte) par Elsa Lepoivre. Trissotin le bel esprit par Stéphane Varupenne. Clitandre, le jeune galant dont est éprise Henriette par Gaël Kamilindi, et Henriette elle-même par Edith Proust. L’ambiance est celle d’un monde où s’opposent femmes à la recherche de leur émancipation et hommes peu enclins à se compliquer la vie. Comme nous sommes encore dans un monde patriarcal (pensez… sous Louis XIV!) évidemment les hommes ont le dernier mot. Henriette épousera Clitandre et non Trissotin comme cela était le choix de Philaminte. Il aura fallu pour cela passer par une supercherie qui révélera à tous et toutes les intentions bassement matérialistes du dénommé Trissotin. Cela est montré avec infiniment de gaîté et d’inventivité dans les costumes, les attitudes, les gestes (les contrats comme des rouleaux de papier hygiénique dévidés d’un bord à l’autre de la scène…). Bélise apparaissant sur un canapé buvant une bière au goulot avec des colants façon panthère, les femmes rivées à leur ordinateur portable refermant avec force le clavier de peur qu’on ne perçoive leurs desseins… les portables qui sonnent… tout cela nous remet cette pièce en plein XXIème siècle, mais on ne peut toutefois s’empêcher de penser que malgré tous les efforts de la metteuse en scène, le procès reste à charge contre les femmes. Elles en feraient, paraît-il, toujours trop, ainsi Philaminte et sa sœur Bélise se ridiculisent en renvoyant la pauvre Martine qui n’a, comme faute, que commis celle de mal conjuguer les verbes. Il n’en faut pas plus pour que Chrysale, dans la bouche de Stocker, se moque et affirme que la seule chose que l’on demande à une domestique c’est de savoir obéir. Plus tard, Philaminte répondra non par des mots mais par des gestes en faisant envahir l’espace scénique par des tonnes de livres. Et si mal conjuguer les verbes était en vérité une faute… mais visiblement, Emma Dante n’a pas voulu s’encombrer l’esprit des interprétations parasites que peut générer la pièce de Molière. Ne pouvant changer le texte elle a fait tenir aux corps et aux costumes un discours de jeunesse et de prophétie heureuse pointant vers une utopie qui peut-être un jour se réaliserait. En cela tient la grâce de tout ce spectacle. (jusqu’au 1er mars au Théâtre du Rond-Point).

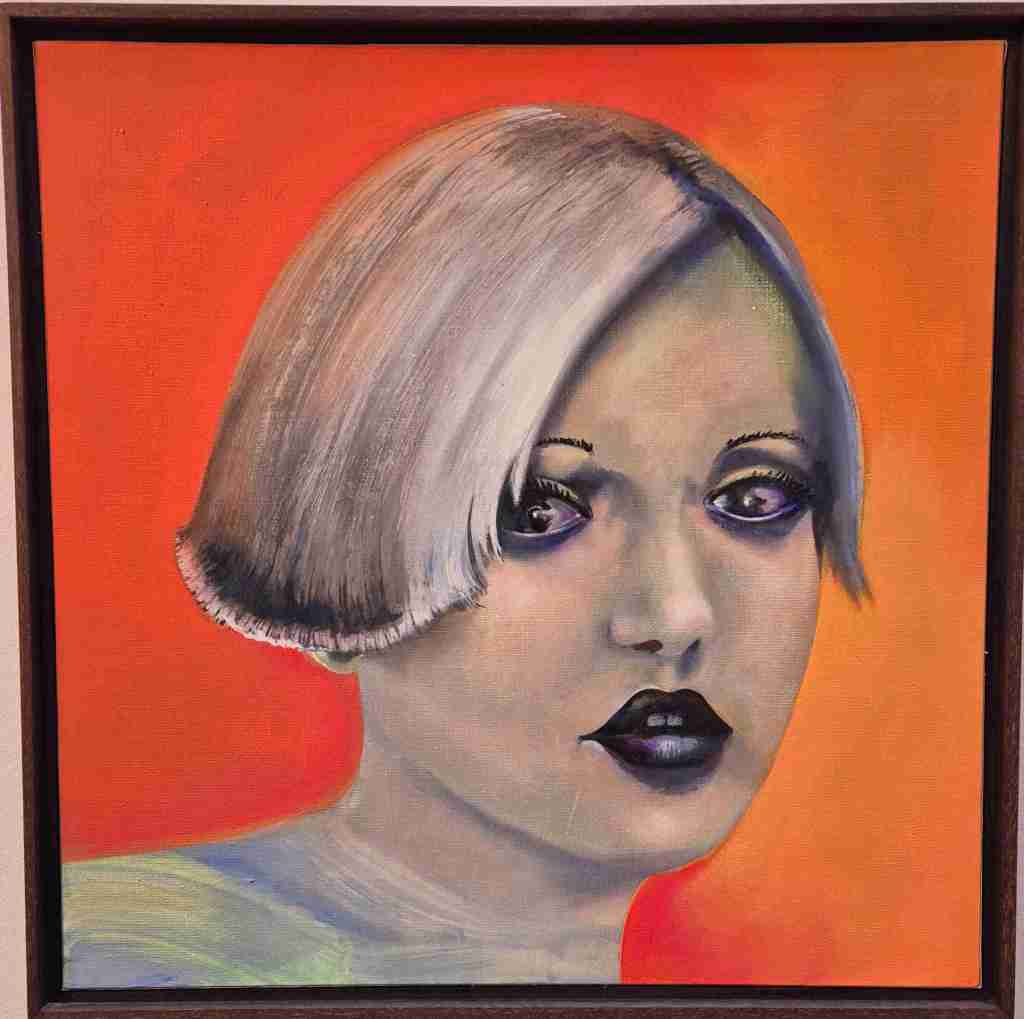

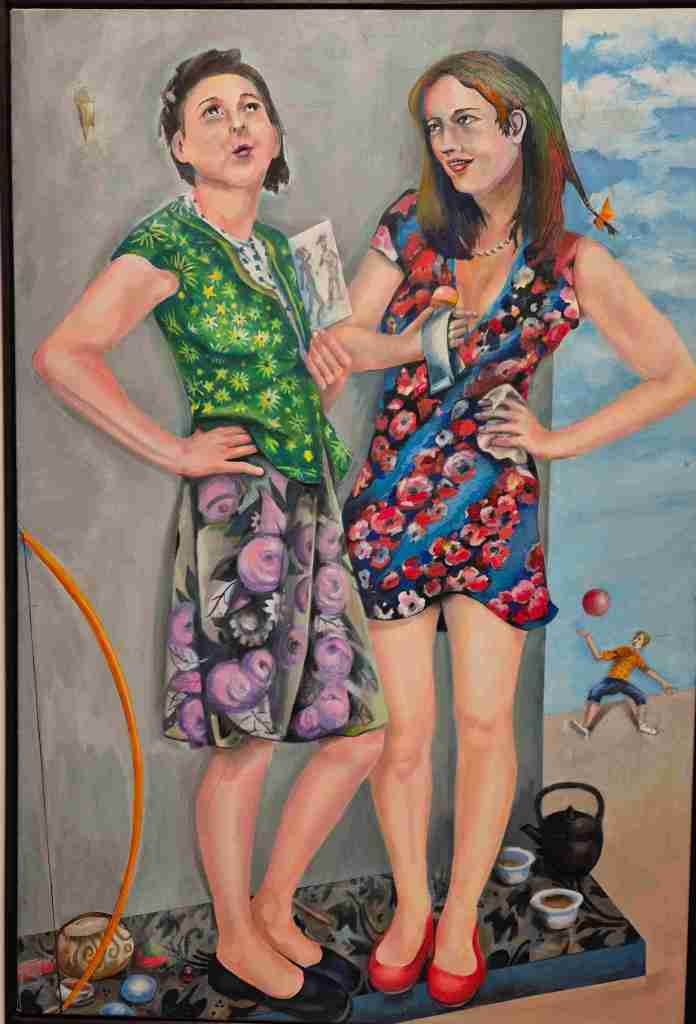

Martial Raysse à la Galerie Templon

J’ai connu un autre moment de grâce en rendant visite à la galerie Templon sise rue du Grenier-Saint-Lazare, donc tout près du Centre Pompidou en réfection, qui expose en ce moment les dernières œuvres de Martial Raysse. Je ne crois pas qu’il y ait chez Raysse une quelconque intention philosophique ni socio-politique. C’est simplement de la peinture, et c’est déjà beaucoup. Lui, les assemblages d’hommes et de femmes il les juge aux mélanges de formes et de couleurs que cela provoque. Les visages nous tendent leurs regards et leurs lèvres avec ironie et les jeunes filles dont nous n’entendrons jamais les paroles discutent sous un gai soleil, cela peut par exemple s’intituler : « Copinons ». Il y a pourtant une intrusion du réel sombre dans ces œuvres : la guerre, et la peur. Et oui, car quoiqu’on fasse elles sont toujours là et Raysse en est bien conscient mais ce qu’il nous montre derrière ces titres garde encore trace de la solidarité entre les humains et d’une envie de vivre malgré le grand âge (Martial Raysse a 90 ans, et il peint toujours, n’hésitant pas à rompre avec ses manières passées pour inventer des formes nouvelles.)

1 L’éventuel hérisson bleu est artiste associé au Théâtre du Beauvaisis – scène nationale entre 2020 et 2023. Lou Chrétien-Février, Hugo Mallon et Antoine Thiollier sont artistes accompagnés par le phénix scène nationale Valenciennes et la Maison de la culture d’Amiens dans le cadre du Pôle international de production et de diffusion SUN (Scènes unies du Nord).

2Cela m’a fait penser aux premières réalisations de Georges Lavaudant à la MC2 de Grenoble où, pour la première fois, il faiait entrer l’extérieur dans le théâtre, ouvrant d’abord le fond des coulisses, puis une porte, puis une autre avant d’ouvrir la dernière qui donnait sur le parking extérieur, avec les arbres qui se balançaient au gré du vent.