Le livre sur les quais, à Morges, avait invité « Le Gros Poète », c’est-à-dire Matthias Zschokke, écrivain né en Argovie, donc suisse, mais vivant à Berlin, auteur de plusieurs romans, pièces de théâtre et correspondances. Celui-ci était convié à lire des extraits de son dernier roman qui porte ce titre, lus donc en allemand, mais lus ensuite en français par sa traductrice Isabelle Rüf. Surprise d’un écrivain authentique, dans la lignée de Robert Walser, lui aussi suisse. Surprise et jubilation d’entendre une langue s’énoncer avec tant de rythme et de ferveur (même si on ne comprend pas l’allemand!), d’être aux prises avec une singularité absolue en quoi on peut percevoir ce que peut être vraiment la littérature.

D’où la question : y aurait-il une « vraie » littérature, qui s’opposerait à une littérature non pas « fausse », mais qui serait guidée par des objectifs non strictement internes à la littérature ? De tels objectifs, d’ailleurs, existent-ils ? Pourrait-on parler d’une littérature pure, qui se distinguerait par son exigence à rester au plus près d’un travail de la langue, d’une recherche quasi ascétique d’une « essence » littéraire ? Ce sont peut-être les questions que se pose le Gros Poète, pas d’une manière pédante, mais avec une bonne dose d’auto-dérision. Quoi de plus ridicule, pense-t-il peut-être, que poursuivre objectifs si chimériques… Le nom qu’il se donne d’abord est, bien sûr, marque du rire sur soi-même, a-t-on idée de se dire « gros » ? que veut-il dire par là ? Joufflu, ventru, imbu de lui-même ? Débordant de pensées qu’il n’arrive pas à dire ? Emberlificoté dans des mots trop grands, trop lourds, trop gros pour lui ? Ainsi devient-il le type même du littérateur, du poète qui poursuit cette « essence » sans jamais l’atteindre. J’aime ce genre de réflexion qui finit par se mettre en cause elle-même, prix pour que finalement elle arrive à son terme. S’interroger sur le sens de la « vraie » littérature et, en même temps, reconnaître en cette interrogation une certaine futilité pour qu’au moment même où l’on s’en rend compte, la réaliser. Je connais plein de « gros poètes » qui n’arrivent jamais jusque là, probablement parce qu’il leur manque l’auto-dérision, ils croient vraiment utile d’inonder Internet de prétendus poèmes qui ne font que nourrir le vide de la communication électronique.

Bien sûr, la « vraie littérature », celle vers quoi veut aller le Gros Poète, se distingue en ceci aussi qu’elle ne cherche pas à d’abord conter une histoire, à transmettre des idées, bonnes ou mauvaises, ni à se mettre à l’unisson d’une mode, d’une tendance à aborder certains sujets plutôt que d’autres. Ce n’est pas une littérature de grande écoute, on la voit peu sur les plateaux télé du genre de La Grande Librairie (Trapenard encore plus obséquieux, plus consensuel que son prédécesseur), où l’on cherche surtout à traiter des sujets de société au goût du jour (en ce moment beaucoup les questions liées aux familles, aux rapports fille-père, aux problèmes de violence et d’inceste dont je ne dirai évidemment pas qu’ils n’existent pas – bien au contraire – mais seulement qu’ils ne doivent pas, à un moment, remplir tous les canaux des échanges, occulter tout ce qui peut se dire de plus fort concernant l’être intime, la recherche de soi, l’exploration de ce que cela fait à un être humain d’être à ce point un être de langage). La pure littérature a sa part d’énigme, d’inconnaissable. Quand on en lit, on est évidemment touché, bouleversé, mais on ne saurait pas avec certitude dire ce qui nous touche. On a le sentiment de tomber dans un monde qui n’est pas le nôtre, que l’on n’aurait jamais pu imaginer si nous n’avions ouvert le livre et qui pourtant est là, couché entre des pages. C’est peut-être parfois le monde d’un sujet dépressif, d’un sujet déchiré, qui a du se jeter corps et âme en littérature justement pour réparer une blessure, mais aussi ce peut être celui d’un joyeux esprit qui a besoin d’écrire pour jubiler, montrer à d’autres ce que peut être la vie quand elle s’affranchit de contraintes, quand elle oublie la peur et qu’elle débouche sur un état de grâce qui rend la mort accessoire.

Qui alors ? Bien sûr dans le passé, les grands romantiques, Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Hölderlin, Lautréamont mais aussi Stendhal, plus proches de nous : Proust, parfois Aragon, et à notre époque contemporaine Charles Juliet, Laurence Nobécourt, Pierre Guyotat, mais aussi l’autrichien Peter Handke, le suisse Robert Walser, l’italien Antonio Moresco, tout autant que Matthias Zschokke.

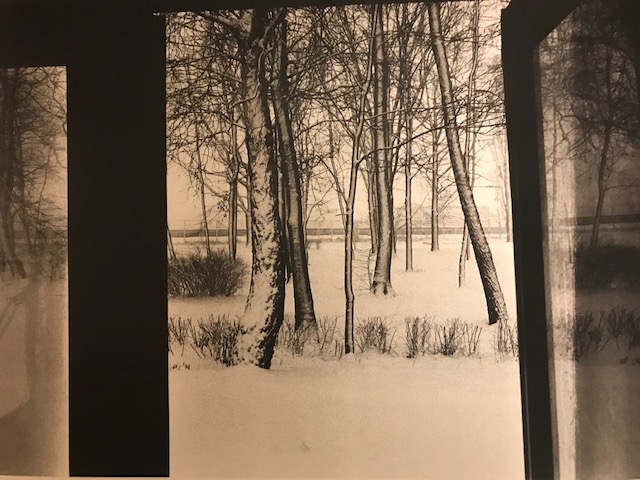

Je peux dire que celui-ci m’est tombé dessus comme une foudre sur un lac paisible un beau matin de septembre. Il lisait les extraits de son roman sur une petite scène sur le côté par rapport à l’imposant château de Morges, il avait justement plu très fort quelques heures avant, et l’orage avait menacé de faire plier tentes et échafaudages, les bancs et les chaises étaient donc mouillés. Il y avait peu de monde pour l’écouter, il était accompagné de sa traductrice, et s’il y avait peu de monde c’était peut-être parce que les gens, les visiteurs, avaient le sentiment que cela allait être ardu : il allait lire ses textes en allemand, après quoi la traductrice les lirait en français, on sentait donc tout de suite qu’allaient être posés d’épineux problèmes de traduction, et écouter dix minutes d’allemand, cela allait-il être supportable ? Le roman se présente comme la tentative d’un écrivain de décrire sa ville, Berlin, au moment de sa réunification. Mais en réalité ce n’est pas cela. Il est évidemment question de Berlin, mais de manière sous-entendue, la grande ville allemande n’impose pas sa présence : ce n’est pas le fameux « Berlin Alexander Platz », c’est juste une ville grise en toile de fond. Et s’il n’est pas question de Berlin, il est question de toutes autres choses, des méditations sombres d’un arpenteur de rues, d’un homme obsédé du dialogue avec son autre, étrange elfe sans genre qui lui demande sans arrêt des histoires, et ne les obtient presque jamais parce que « le gros poète » retourne sans arrêt à ses obsessions, à sa solitude, à sa difficulté à communiquer, et même à sa difficulté à dormir.

Et voici le gros poète. Il habite en plein Berlin, dans le quartier russe, dans un haut et vieil appartement où les pièces s’imbriquent les unes dans les autres avec distinction. Il est fortuné et aussi somnolent. Il a de la peine à penser, tout comme à respirer par un nez enflé et bouché. Seuls de minuscules filets de pensée se faufilent à travers sa tête. Pour écrire, il parcourt la ville en métro jusqu’au nord minable. (p. 18)

Le gros poète, on l’a dit, c’est ce littérateur qui cherche à écrire de la vraie littérature, mais nous devons reconnaître qu’il y a quelque chose de risible, d’incongru à vouloir être un écrivain de pure littérature. J’ai évoqué Robert Walser, le grand écrivain suisse qui a fini sa vie dans un asile psychiatrique de la région de Bienne en n’écrivant plus jamais rien pendant les dernières trente quatre années de sa vie, alors que dans sa jeunesse, on l’a qualifié de graphomane : il couvrait de son écriture minuscule et fine des masses de papier, au point que sans doute aujourd’hui on n’a pas encore réussi à tout décrypter (il me fait penser à un autre génie, dans un autre genre, le fameux mathématicien Alexandre Grothendieck qui, après des découvertes mathématiques époustouflantes, s’est retiré en Ariège et a terminé sa vie en couvrant lui aussi des tonnes de papier de son écriture fine pour tenter de cerner des réalités qu’il n’avait pu atteindre au cours de sa courte carrière professionnelle, mathématicien qui a laissé une œuvre littéraire phénoménale : Récoltes et semailles, sur quoi je reviendrai dans quelques temps). Matthias Zschokke y fait irrésistiblement penser, il a d’ailleurs obtenu le prix littéraire de même nom en 1988 avec son premier roman qui s’intitulait Max. Comme le grand critique suisse Jean Starobinski l’a abondamment montré, la littérature a à voir avec la mélancolie, et nous en touchons avec Zschokke le vrai registre, avec ceci toutefois qui nous émerveille et nous pousse à la jubilation, ceci qu’une critique suisse allemande (Beatrice von Matt, dans la Neue Zücher Zeitung) a appelé « l’espièglerie mélancolique » (elle a présenté l’écrivain comme « le maître de l’espièglerie mélancolique »).

Le temps est comme ça parce que c’est comme ça à l’intérieur de nous. Certes, nos vêtements sont plus bariolés, les affiches sur les murs plus colorées, nos lumières sont plus claires et plus chaudes que ce que nous proposent les jours, pourtant nos visages sont éteints, notre peau est blafarde, en nous tout est sombre, ça sent le renfermé comme dans une mine de charbon belge.

Le gros poète ne se fait guère d’illusions sur la littérature, malgré le temps qu’il met à la traquer:

[…] il y a longtemps que tout est écrit, les plus belles pages, les plus vraies, jonchent les chemins entre les murs, pourtant nous savons qu’elles aussi au bout du compte ne sont constituées que d’erreurs, ces pages les plus belles et les plus vraies, qu’elles nous détournent, nous égarent, qu’elles sont elles-mêmes les murs et que nous devrions nous garder de vouloir sans cesse entasser de nouvelles pages par-dessus, couche après couche, des histoires, et nous le faisons quand même, désespérés, nous faisons diversion, continuons à tuer impitoyablement les plus aimables héros de roman, nous bâclons de jolies demoiselles aux pages cent vingt deux, nous nous donnons beaucoup de peine pendant des pages et des pages pour élaborer des amis qu’on aimerait étreindre puis nous les laissons froidement et sournoisement se noyer…

ce qui le sauve peut-être c’est son rapport à son double (appelé « chaton ») qui sans cesse le relance. Parmi les choses qu’il sait, il y a le fait que la pure littérature n’a que faire de la morale, non bien sûr qu’elle devrait inciter à commettre des actes contre la morale ou l’éthique (ce que faisait un Céline qui, pour cette raison, ne mérite pas d’être rangé dans le registre qui contient le gros poète), mais au sens tout simplement où elle peut parler de choses qui pourraient être condamnables, et qu’elle n’en parle pas pour y inciter mais parce qu’elles existent dans l’entourage du locuteur. Par exemple, le Gros Poète raconte à son « chaton » (être présent mais dont il dit à un moment qu’il n’existe tout simplement pas !) de drôles d’histoires, histoires d’actes sexuels inappropriés comme on dirait maintenant, de quand il était enfant et qu’il était tombé sur un adulte pervers dans un bosquet, et il le fait en montrant toute l’ambivalence du ressenti de l’enfant, mu à la fois par la curiosité et le dégoût. [Curieusement, lorsque la traductrice Isabelle Rüf a choisi de lire un extrait, c’est celui-ci qu’elle a choisi, au grand étonnement de l’écrivain. Le lendemain, je lui fais part de ma surprise et il me dit que lui aussi était surpris, il fallait une certaine audace, en tout cas c’était bien que ce soit une femme qui lise cet extrait car pour un homme, aujourd’hui, cela serait impossible]. Il y a d’autres scènes sexuelles aussi dans ce roman, mais qui sont plus « normales », acceptées en tout cas, bien que troublantes, on pense à certains passages de Beckett dans Premier amour. C’est là où l’on se dit que le gros poète court des risques, qu’il s’aventure par nonchalance ou ignorance sur des terrains menaçants, qu’il peut vite se retrouver dans un no man’s land indécis, près d’une limite qu’il pourrait bien un jour franchir, peut-être par inadvertance, et il est certain que son lecteur éprouve cela, qu’il avance dans sa lecture mu par l’impression de malaise engendrée.

Venons-en au problème de la traduction. Isabelle Rüf a indiqué quelques-unes des difficultés. L’allemand, heureuse langue pour cela, connaît le genre neutre (ce qui est pratique pour éviter les batailles sans fin dont nous sommes témoins dans notre français à propos des questions de genre, de féminisation des noms de métier, ou des règles bizarres sur le masculin qui devrait l’emporter sur le féminin etc.) mais le neutre n’existe pas en français. Qui est « chaton » ? dans le texte original, c’est un petit personnage du nom de Severyn, nom propre qui en allemand peut être aussi bien masculin que féminin (en français, on connaît des Séverine, mais peu de Séverin, sauf l’église Saint-Séverin du quartier latin), et qui le plus souvent est appelé Severynchen. Comme on le sait en allemand, les mots suffixés avec le diminutif chen sont du genre neutre. Donc impossible de rendre cela en français, sauf à trouver un nom mignon et relativement neutre au plan sexuel, comme « chaton ».

La lecture d’un même texte dans deux langues, d’abord en version originale, puis en traduction française est une expérience toujours intéressante. Les impressions que vous recevez de la lecture du texte original ne se retrouvent souvent pas dans la version traduite. Ainsi avons-nous vraiment l’impression d’être face à deux textes différents. C’est le sens de la question que je pose à l’issue de ces lectures à Matthias Zchokke, qui confirme en effet que ce n’est pas la même chose… et là, il nous surprend en avouant qu’il préfère la version française ! Parce que selon lui plus claire, plus élégante, au texte découpé en petites propositions indépendantes là où l’allemand affectionne, ou oblige à pratiquer de longues phrases. Ce qui permet d’enchaîner sur une comparaison des deux langues, n’y aurait-il pas en français d’écrivains faisant de longues phrases ? Le cas de Proust vient aussitôt comme exemple. Zchokke s’est intéressé à ce cas. Piqué au vif par des remarques sur le style de Proust qu’il n’avait pas lu, il se décida un jour à le lire (en version allemande). Il en a tiré depuis un petit livre (en allemand) sur ses impressions de lecture, paraît-il assez critique sur l’auteur français, suffisamment en tout cas pour retenir son éditeur francophone de le publier en français ! Nous serions bien curieux de savoir…