Il est des livres dont on ne peut presque pas parler.

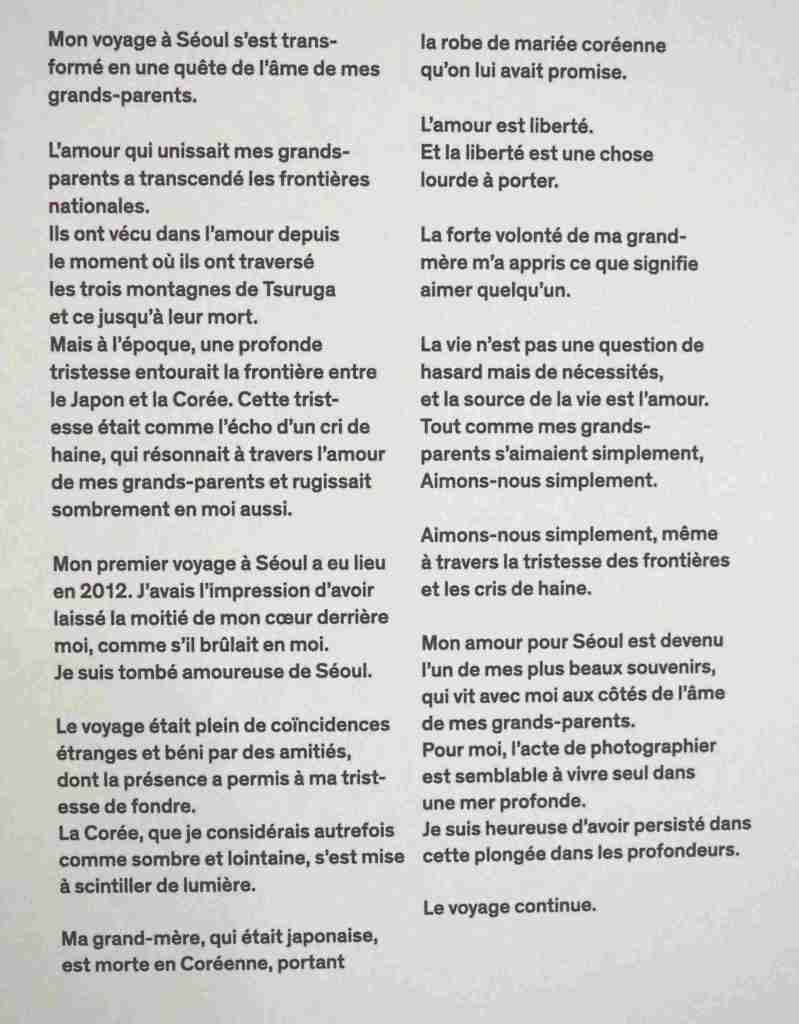

Comme s’ils avaient été écrits avec tellement de don de soi

comme s’ils exprimaient une telle douleur

qu’on ne pourrait oser en parler sans risquer de poignarder symboliquement leur auteur ou leur autrice

Ces livres nous semblent venir de nulle part, issus d’un ciel dont nous ignorions jusqu’ici l’existence.

Ainsi des livres de Han Kang.

Déjà, cet hiver, j’étais tombé sur un de ses livres, qui n’était pas passé inaperçu en France, ayant reçu le prix Medicis étranger.

Impossibles adieux se déroulait pour l’essentiel dans l’île de Jeju, tout au sud de la péninsule. J’aurais aimé y aller lors de notre bref séjour en Corée, ce printemps. Mais cela aurait été trop compliqué.

Il m’avait suffi de regarder de manière intriguée un reportage sur cette île, qu’on peut voir au musée des arts populaires de Séoul, et de paraître assez intrigué pour qu’un vieil homme vienne à moi et me parle des rites chamaniques qui y sont pratiqués. Je ne savais pas alors que les plages aujourd’hui prisées des touristes de toute provenance enfouissaient les os des victimes assassinées par les soldats en 1948 et 1949.

Il y a chez Han Kang une tendance à laquelle nous ne pouvons résister qui est de tenter de montrer le réel de façon quasi surnaturelle. La littérature ne saurait se contenter de l’énoncé de faits matériels, elle sait bien que ce qui nous intéresse pour en percer le mystère ce n’est pas la matière simple mais le double qu’elle forme avec son aura.

Walter Benjamin est celui qui a le plus parlé de l’aura d’une œuvre sans qu’il ne parvienne jamais vraiment à dire de quoi il s’agissait, ou alors, c’était, de manière vague, une sorte d’expression de son unicité. L’aura d’un événement serait un peu différente, ce serait le caractère très volatile qui se colle à lui, qui en fait son unicité bien sûr, mais aussi sa traduction dans une langue particulière, celle de nos émotions, de notre affectivité. Comme si l’événement ou la personne se dédoublait, d’un côté l’aspect physique, sensible, brutal et de l’autre une auréole, un songe. La culture occidentale parlerait de fantôme, alors que chez beaucoup d’écrivain.e.s asiatiques, il s’agit d’une persistance de l’être, même après sa mort ou sa disparition. Han Kang nous montre que l’on ne se débarrasse jamais des traumatismes de l’histoire. Les victimes des massacres ne sont jamais effacées par le temps, elles sont encore là sur les lieux du désastre, ou bien même parfois viennent habiter en nous. La séparation entre les vivants et les morts n’est jamais nette et définitive, comme me l’avait gentiment expliqué le prieur de Rengejoin à Koya-san

Dans Impossibles adieux, une jeune femme, Gyeongha, écrivaine, accomplit une promesse faite à sa meilleure amie, Inseon, celle d’aller nourrir le perroquet blanc que celle-ci a laissée dans sa maison de l’île de Jeju. Inseon ne peut s’y rendre elle-même car elle a eu un accident en maniant une tronçonneuse lors de ses travaux d’ébénisterie. Le médecin de Séoul lui a suggéré de recoudre ses phalanges, ce qui nécessite des soins extrêmement douloureux et astreignants : toutes les trois minutes, une piqûre doit lui être faite afin que le sang continue de circuler sans relâche de part et d’autre de la plaie. Ceci afin d’éviter les douleurs dues aux membres fantômes au cas où elle aurait abandonné l’idée de recoudre ses phalanges. Voilà la réalité, écrite noir sur blanc, mais au-delà, il y a une autre réalité, une « sur-réalité » peut-être, celle qui englobe l’histoire de l’île de Jeju, avec d’autres soins encore, qui sont ceux que l’on doit faire pour maintenir en vie d’autres fantômes : ceux des milliers de civils massacrés en 1948 et 1949 quand les armée sud-coréenne et américaine imposaient un ordre féroce qu’elles justifiaient par la situation de guerre avec la Corée du Nord.

Le roman commence par un rêve, celui de cadavres enterrés après un massacre, représentés par des troncs d’arbres noirs, plantés droit sur une plage, laquelle est recouverte par la vague à la marée montante. La narratrice voudrait les soustraire à la marée. Quelle idée d’installer des tombes en un tel endroit ? Et pour cela, aurait voulu s’engager dans la réalisation d’un film avec Inseon, cinéaste en plus d’être ébéniste, mais elle ne s’est pas encore remise de son précédent livre, où elle évoquait d’autres événements, ceux de mai 1980, quand le dictateur Chun Doo-hwan avait fait massacrer des dizaines de milliers de manifestants dans la ville de Gwangju (d’où, justement, est originaire Han Kang). Décidée à partir pour Jeju par le premier vol, lorsqu’elle arrive, l’attend la plus forte tempête de neige que l’on ait vue dans l’île depuis longtemps, son chemin pour rejoindre le perroquet blanc devient une marche terriblement éprouvante où elle est à deux doigts de se perdre des dizaines de fois, au point que nous ne savons plus à la fin si elle y arrive vraiment ou si ce qui advient finalement est le fruit d’hallucinations. Ama l’oiseau est-il déjà mort ou bien revit-il miraculeusement ? L’amie est-elle morte (ce que pourrait laisser croire un appel téléphonique qui reste indécis au cœur de la nuit) ou bien vivante, ou bien est-ce son aura qui revient occuper le dedans de sa maison au moment où Gyeongha retrouve d’anciens films muets qui racontent la répression et le destin du père qu’aimait tant Inseon ? Ou pire encore, n’est-ce pas Gyeongha qui est morte en chemin, et dont l’âme accueille désormais une Inseon bien vivante qui lui livre tous les documents d’archive obtenus lors de son travail préliminaire au film projeté ?

Non, peut-être est-ce l’inverse. Peut-être que moi, morte ou en train de mourir, je conserve mon regard obstinément tourné vers cet endroit. Dans l’obscurité de cette rivière asséchée. Dans ta chambre glaciale où je me suis allongée après avoir enterré Ama.

Mais comment la mort peut-elle être si vive ?

Comment la neige sur mes joues peut-elle pénétrer ma peau en faisant naître une sensation aussi glaciale ?

Après Impossibles adieux, j’ai lu (sur le conseil de mon ami Marc D.) Celui qui revient, un roman qui porte sur cet épisode terrible de l’histoire récente de la Corée, qui s’est déroulé en mai 1980, époque où le dictateur Park Chung Hee avait cédé le pouvoir à son « fils adoptif », Chun Doo-hwan. Les deux romans se complètent, c’est du second que la narratrice parle au début d’Impossibles adieux. La forme narrative est différente, l’un porte la voix d’une femme romancière affrontant la neige, ses migraines et ses fantômes, l’autre est délibérément polyphonique. Le pari est de donner la parole tour à tour à plusieurs actants de cette courte révolution qui eut lieu en cet endroit de Corée et fut réprimée dans le sang. Là encore vivants et morts se mêlent. Le deuxième chapitre en particulier (Des souffles noirs) prend le point de vue des âmes des morts massacrés au cours de la journée : Nos corps étaient superposés en forme de croix. C’est l’âme d’un jeune garçon qui s’exprime, elle décrit sa situation et celle des autres victimes entassées en un amas qui sera bientôt brûlé, ce qui libérera l’âme, et l’on peut croire alors qu’elle ne cessera de hanter les survivants. Les voix qui interviendront par la suite seront celles des personnages que nous avons vus dès le premier chapitre, tous mus par un légitime sentiment de révolte, la plupart de jeunes étudiants qui ont encore la naïveté de croire en la justice de l’État, et ne s’attendent pas à ce que certains d’entre eux soient mitraillés sans même une attention pour ce qu’ils ont à dire. L’épilogue met en scène la romancière, qui avait dix ans lorsque les événements se sont produits, et qui a recousu patiemment les pans de cette histoire, que, depuis, des couches et des couches de neige et de glace (il fait souvent très froid en Corée) ont tenté de recouvrir, mais sans succès.

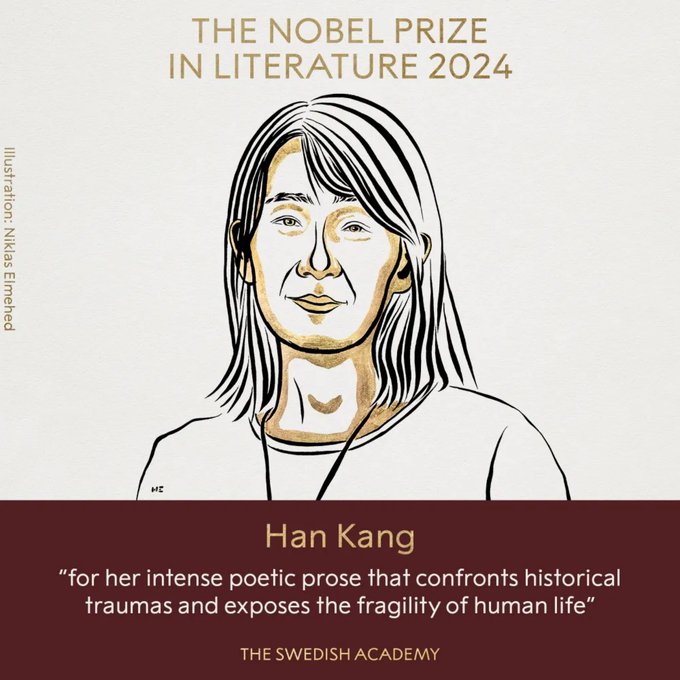

J’en étais là de mon émerveillement face à l’oeuvre d’une grande écrivaine, parfaitement heureux de l’avoir découverte et d’avoir pu ressentir l’émotion de la lire (notamment durant ce long voyage en train qui m’a conduit récemment de Grenoble à Brest, via Lyon et Rennes, en TGV) quand, ce jeudi 10 octobre, j’apprenais avec surprise et joie pour elle que lui était décerné le Prix Nobel !

Quel beau Nobel.

NB: il va de soi que lorsque nous lisons un roman écrit dans une langue étrangère, nous devons beaucoup à ceux et celles qui ont assuré la traduction. ici, elle est magnifique, et elle est due à Pierre Bisiou et Kyungran Choi