Le rapport à l’autre dans le cas d’Alzheimer est évidemment un cas extrême, l’ouvrage de Malherbe (cf. mon billet précédent) vaut la peine d’être lu non seulement parce qu’il traite de ce cas, mais aussi parce qu’il aborde, plus généralement, la question du rapport à l’autre. Or, c’est la question qui apparaît dans tous les aspects de notre vie quotidienne, politique, citoyenne. Rapport avec l’autre dans l’intimité du foyer : comment maintenir le caractère privilégié, unique, de la relation que nous entretenons avec le conjoint ou la conjointe, rapport avec l’autre dans la vie sociale, bien entendu : comment interpréter ses gestes, ses paroles qui peuvent nous sembler parfois en dehors de ce que nous attendons, et rapport avec l’autre dans la vie citoyenne : que faire des migrants, par exemple, ou bien encore de « ceux qui ne pensent pas comme nous (sur tel et tel sujet) » ?

Le rapport à l’autre dans le cas d’Alzheimer est évidemment un cas extrême, l’ouvrage de Malherbe (cf. mon billet précédent) vaut la peine d’être lu non seulement parce qu’il traite de ce cas, mais aussi parce qu’il aborde, plus généralement, la question du rapport à l’autre. Or, c’est la question qui apparaît dans tous les aspects de notre vie quotidienne, politique, citoyenne. Rapport avec l’autre dans l’intimité du foyer : comment maintenir le caractère privilégié, unique, de la relation que nous entretenons avec le conjoint ou la conjointe, rapport avec l’autre dans la vie sociale, bien entendu : comment interpréter ses gestes, ses paroles qui peuvent nous sembler parfois en dehors de ce que nous attendons, et rapport avec l’autre dans la vie citoyenne : que faire des migrants, par exemple, ou bien encore de « ceux qui ne pensent pas comme nous (sur tel et tel sujet) » ?

On pourrait penser que ce rapport à l’autre nous est donné, nous serions équipés pour, en quelque sorte. Or, malheureusement, les choses ne vont pas ainsi. Il faut, semble-t-il, que je sois convaincu que l’autre est bien mon semblable, il faut en tout cas que je le reconnaisse comme tel. Et, a priori, pour le re-connaître, il faudrait d’abord que je le connaisse. Mais comment s’établit la connaissance de l’autre ? (Noter que chez Levinas, on parvient à douter même qu’une telle connaissance soit possible sans altérer l’altérité. Connaître, n’est-ce pas ramener au Même (le connu) ?). Malherbe a une belle exemplification de la dualité qui existe entre connaître et reconnaître, dans l’amour. A la question « Comment est-on amoureux ? », il répond qu’il y a deux façons, l’une est le « coup de foudre » : « je » « la » reconnais, oui, c’est elle, c’est bien elle, et sans doute aurai-je bien toute la vie pour faire oeuvre de connaissance. Dans l’autre, on ne remarque pas forcément l’élue du premier coup d’oeil, mais à force de pénétrer dans notre champ, elle y demeure : nous remarquons tel geste, telle attitude qui nous font décidément la remarquer et nous dire qu’après tout, ce pourrait bien être elle. Dans le premier cas, la reconnaissance précède la connaissance alors que, dans le second, il y a bel et bien une connaissance – mais partielle, fragmentaire, certes très incomplète – avant la re-connaissance. Mais dans les deux cas, on arrive à un même point : je « la » reconnais évidemment bien avant que je ne la connaisse complètement. D’ailleurs, la connaîtrai-je un jour vraiment ? La connaissance de l’autre peut-elle jamais s’épuiser ? Malherbe reprend à Leibniz une image que je trouve magnifique – et qui m’a fait comprendre en un clin d’oeil pourquoi Leibniz est le grand mathématicien, inventeur du calcul infinitésimal (avec Newton) et le grand philosophe que l’on sait.

L’identité personnelle selon Leibniz tient dans ce genre d’égalité que nous connaissons tous pour peu que nous ayons fait des mathématiques : égalité entre une fonction et son développement en série entière ou, plus simplement, égalité entre un terme (par exemple 1) et la somme d’une série infinie (par exemple la somme de la progression géométrique de raison 1/2). A gauche : une entité connue, une singularité, une limite ou une coupure comme peut-être aurait dit Deleuze, et à droite une série dont nous savons que la suite des termes est infinie. Il n’est donc pas question que nous fassions empiriquement la somme des termes de la série, mais juste quelque théorème nous assure qu’il y a bien égalité entre cette somme infinie (dont il faut donner une définition rigoureuse, qui n’est pas acquise) et le terme de gauche, le nombre 1 ou la fonction développée en série entière. Deux identités, dit Leibniz : une identité principielle (la « limite ») et une identité composée (la somme des termes de la série). On peut dire que l’individu c’est cela, justement : un principe et une identité composée. Dans le second cas, il s’agit d’une infinité de propriétés et nous ne les connaîtrons jamais toutes, dans le premier cas, c’est quelque chose… qui n’est pas construit, l’être même du sujet qui nous paraît à jamais mystérieux. Mais Malherbe nous prévient que si l’image est belle, nous n’en ferons pas grand chose car seul Dieu pourrait connaître l’identité principielle, alors que la seconde nous renvoie à un infini potentiel. Ca ne fait rien, c’est une belle image. Et qui nous aide à comprendre cette question de l’identité personnelle et, en même temps, le pourquoi de notre indétermination constante à connaître l’autre.

Mais il ne faudrait pas croire que la connaissance de Soi soit moins problématique, certes peut-on toujours dire, je suis en première personne et je sais que c’est « moi », moi qui parle, moi qui agis etc. d’ailleurs le langage lui-même me le dit. Sublime instance que celle du langage par quoi est défini, chez Levinas, le rapport du Même à l’Autre (« Le rapport du Même à l’Autre est le langage. Le langage accomplit en effet un rapport de telle sorte que les termes ne sont pas limitrophes dans ce rapport, que l’Autre, malgré le rapport avec le Même, demeure transcendant au Même »). Or, justement, c’est le langage qui me le dit. Donc sans lui, que saurais-je de moi-même ? (On voit bien ici que dans le cas d’une maladie comme Alzheimer, la destruction du sujet va de pair avec la disparition progressive des structures du langage).

Paul Ricoeur est celui qui, sans doute, a su le mieux mettre ce point en exergue. Malherbe le dit : « chez Ricoeur, l’auteur ne s’affirme comme source de lui-même que pour autant que, narrateur, il reprend l’histoire événementielle de sa vie en lui prêtant sens comme étant l’histoire du personnage qu’il est lui-même ». Si je cherche ainsi la source de mon « je », de mon moi en tant « qu’auteur », je trouve la trame de mon histoire telle que je me la raconte (ou que quelque chose en moi raconte cette histoire en lui conférant ainsi le statut d’un « je »). C’est ainsi ce que je fais en écrivant sur ce blog. C’est ainsi ce que font les écrivains bien sûr, et on en a vu de beaux exemples ces temps derniers, notamment avec Annie Ernaux, ou Laurence Nobécourt, ou Nancy Huston (tiens, toutes des femmes, serait-ce que la gens féminine excelle plus que les hommes, dans cette proximité à soi-même que nécessite le maintien du « je » face à tout ce qui, dans le monde, tend à le précariser ?). Mais il n’est pas nécessaire d’être écrivain, ou philosophe, voire poète, pour vivre et être soi, c’est que cette fonction de narration doit bien opérer partout et en chacun de nous. Certains anthropologues n’ont-ils pas dit justement qu’il fallait trouver là l’origine du langage ? Chacun sa propre langue (la linguistique moderne, incarnée par Noam Chomsky, insiste là-dessus, contrairement à toutes les tentatives de concevoir la langue comme un système extensionnel et trans-individuel), autrement dit son propre récit, même si le langage est un Universel constitutif de l’humain.

Paul Ricoeur est celui qui, sans doute, a su le mieux mettre ce point en exergue. Malherbe le dit : « chez Ricoeur, l’auteur ne s’affirme comme source de lui-même que pour autant que, narrateur, il reprend l’histoire événementielle de sa vie en lui prêtant sens comme étant l’histoire du personnage qu’il est lui-même ». Si je cherche ainsi la source de mon « je », de mon moi en tant « qu’auteur », je trouve la trame de mon histoire telle que je me la raconte (ou que quelque chose en moi raconte cette histoire en lui conférant ainsi le statut d’un « je »). C’est ainsi ce que je fais en écrivant sur ce blog. C’est ainsi ce que font les écrivains bien sûr, et on en a vu de beaux exemples ces temps derniers, notamment avec Annie Ernaux, ou Laurence Nobécourt, ou Nancy Huston (tiens, toutes des femmes, serait-ce que la gens féminine excelle plus que les hommes, dans cette proximité à soi-même que nécessite le maintien du « je » face à tout ce qui, dans le monde, tend à le précariser ?). Mais il n’est pas nécessaire d’être écrivain, ou philosophe, voire poète, pour vivre et être soi, c’est que cette fonction de narration doit bien opérer partout et en chacun de nous. Certains anthropologues n’ont-ils pas dit justement qu’il fallait trouver là l’origine du langage ? Chacun sa propre langue (la linguistique moderne, incarnée par Noam Chomsky, insiste là-dessus, contrairement à toutes les tentatives de concevoir la langue comme un système extensionnel et trans-individuel), autrement dit son propre récit, même si le langage est un Universel constitutif de l’humain.

**

Je disais, au commencement de ce long billet que la question du rapport à l’autre est bien celle qui, constamment, nous préoccupe, dans la vie intime comme dans la vie sociale et la vie citoyenne. Malherbe montre que ce rapport est basé sur la reconnaissance, laquelle bien sûr doit être réciproque (et c’est ce qui manque dans le cas du rapport avec un patient alzheimer). Cette reconnaissance n’est pas abstraite, elle repose sur des signes, mais ces signes seront d’autant plus interprétables qu’ils viennent de nos proches. En premier lieu de ceux et celles que nous avons « élus », Malherbe a bien sûr parlé de l’amour, de comment on devient amoureux, et lui-même, dans son calvaire à supporter l’épouse devenue « alzheimer » doit bien arriver à cette conclusion que cette femme, il l’a élue et que donc, il fallait bien qu’il tienne son engagement, même dans l’adversité et même dans le refus de reconnaissance de la part « de l’autre ». Mais suffit-il d’avoir été amoureux ? Au début, nous l’avons vu, il y a l’acte de reconnaissance, mais cet acte en lui-même ne saurait durer (« nous nous fatiguons, nous nous usons, même dans nos sentiments »).

Telle est en nous la fragilité de l’acte : il doit se renouveler et entretemps, d’une manière ou d’une autre, il faut durer et, pour ainsi parler, se refaire des forces. Cette durée, l’acte ne la tire pas de lui-même, il la puise dans ce qu’il dépose derrière lui : l’attachement pour l’autre, la familiarité avec l’autre, le lien substantialisé qui fait que le corps de l’autre a plus de densité, que son geste a plus de charme, que sa parole a plus de force, que son mérite a plus d’éclat […] La passion trouve sa matière et la force de durer dans la chaleur des corps et l’accord des sentiments.

C’est bien sûr ce qui fait défaut dans le rapport à un patient alzheimer. Mais c’est un point qui s’impose à notre réflexion du point de vue de cette méditation plus générale que nous avons abordée concernant le rapport à l’autre. Il y apparaît en premier lieu que le philosophe y concède le poids de la proximité : « l’autre est mon prochain, dit-il, mais tous les hommes ne me sont pas proches à égale distance. Par définition le prochain n’est pas un universel. En ce sens, il n’y a pas d’amour du genre humain, aussi longtemps du moins que les Martiens n’auront pas débarqué sur la Terre »… Cette phrase nous fait déborder de l’intime et concerne son au-delà : autrement dit la vie sociale, la vie citoyenne. Car c’est là bien ce qui est en jeu dans nos systèmes démocratiques : jusqu’où sommes-nous prêts à taire nos revendications particulières ou nos exigences de bonheur individuel pour témoigner un peu de solidarité à l’autre ? Autrement dit quel éloignement tolérons-nous chez l’autre pour que nous le concevions comme notre prochain, c’est-à-dire une personne en qui nous voyons raisonnablement un autre envers qui nous sommes prêts à nous dévouer ? Cela est loin d’être évident et n’est pas le propos de Michel Malherbe. Alors, tentons de réfléchir par nous-mêmes.

Convient-il d’assumer une sorte de « dogme de la proximité », au nom duquel les humains autour de nous s’ordonneraient à partir d’un centre, qui est nous-mêmes, puis qui s’étend au conjoint, aux enfants, aux parents, aux cousins et ainsi de suite ? On pourra répondre à cela qu’en réalité, la proximité est élastique. Je puis demain me rendre proche quelqu’un qui me semble éloigné aujourd’hui. Il suffit, quand par exemple on s’intéresse au problème des migrants, de passer un peu de temps avec quelques uns d’entre eux, d’écouter, de susciter leur parole, pour que naisse un sentiment de proximité : ces gens avec qui je parle, et sans doute parce que je leur parle et qu’ils me parlent, sont bien, décidément, tout à fait semblables, et ils méritent le même traitement que celui que j’exige pour moi. On peut même penser que ce qui nous manque le plus, en particulier dans ces moments de crise sociale, éthique et politique que nous traversons, c’est justement une éthique de la proximité (on voit que c’est en même temps une éthique de la parole partagée). C’est elle qui nous permettrait de résoudre les embarras de la vie démocratique. Ce sentiment qu’ont les participants à la vie sociale de ne pas être entendus ou pas assez, que leur voix quand elle est vaguement entendue est récupérée, cette exigence qui prend parfois le nom de « démocratie participative » pour indiquer que plus jamais on ne fera confiance à nos « représentants » officiels, cette amertume exprimée par une impression d’abandon – de la part des élites, du gouvernement, des partis – ne trouveraient en effet à être combattus que par cet effort qui, au départ, peut paraître insignifiant, de se rapprocher un peu de l’autre. Ce n’est évidemment pas ce que promeuvent les médias majoritaires, ni, bien entendu, les proclamations populistes : pour ceux là, il conviendra toujours de maintenir le maximum de dissensions entre les membres de la société, afin de faire triompher un point de vue sur un autre, « d’alimenter le débat » comme on dit, c’est-à-dire de dramatiser les fractures, d’insinuer à tout bout de champ que nous allons bientôt tomber dans le gouffre. Le gouffre des égoïsmes, bien entendu. Alors que l’expérience peut être facilement faite : se prêter à l’écoute attentive de l’autre, veiller à le faire s’exprimer, c’est immédiatement faire naître en soi un mouvement d’empathie, quand bien même nous en aurions été dépourvus au départ, quand bien même nous aurions pensé que nous avions déjà tout entendu, que nous savions tout d’avance. Il y a dans cette attitude, cette exigence éthique de proximité quelque chose qui me rappelle Pascal, bien que sur un tout autre plan, quand il prétendait qu’il suffisait de commencer par faire les gestes de la foi pour finalement arriver à croire. Je ne sais pas si cela vaut dans le cas de la foi (je n’ai même pas envie d’essayer… et je n’y crois pas) mais dans le cas de l’attention à l’autre, oui, bien sûr, je suis persuadé que cela marche.

**

Pendant que je lis le livre de Malherbe, étendu dans un coin de verdure à l’ombre d’un jeune chêne, avec sous moi, il est vrai, davantage de plantes à piquants que de grasse prairie, j’entends des bruits se rapprocher tels ceux d’un corps qui se déplace dans les buissons, puis je perçois entre les épineux, un pelage marron. Un chien égaré ? Mais je l’entendrais souffler, tôt ou tard il s’approcherait de moi avec des yeux implorants, ou des yeux curieux ou des yeux indifférents. Alors un renard ? Non, c’est bien trop gros pour un renard et, d’abord, je ne vois pas de queue fournie. Mais je vois une petite tête avec de grandes oreilles dressées et pointues, en alerte. C’est un jeune chevreuil qui s’arrête à trois mètres de moi, nous nous regardons en silence et je sens dans son regard tout l’infini d’une présence qui appartient à un autre ordre du vivant. Voici un drôle d’autre aussi, et qui détale à mon premier mouvement.

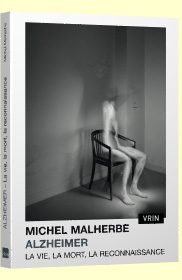

La chute de ce billet tombe à pic avec le chevreuil qui ouvre une autre dimension vers l’autre (l’animal et son âme ?) et la photo – prise par toi ? – éclipse celle de ce penseur dont je n’irai pas jusqu’à dire (car il enfile quand même quelques truismes) : « Enfin Malherbe vint ! »

J’aimeJ’aime

oui, c’est moi qui ai pris la photo, mais pas le même jour! je les ai revus au bord de la route, ce dimanche.

J’aimeJ’aime