2- Un réseau équilibré pour des échanges d’activités

La mise en place du système blockchain pour réguler les transactions entre individus en tant qu’échange d’activités concrètes et non plus sous forme monétaire avait donc eu des conséquences multiples, y compris certaines qui n’avaient pas été imaginées jusqu’ici. Bien sûr, la base était simple : si on allait par exemple au restaurant, il fallait « payer sa note ». Rien de plus facile, nos jetons personnels allaient servir à cela. Ils étaient échangeables contre les activités qui avaient conduit à confectionner les plats (et, à titre d’activités, ils étaient éliminés dès qu’utilisés selon l’algorithme qui sera exposé ci-dessous). Pour cela, le restaurateur disposait d’une application informatique attachée à sa fonction, qui autorisait la transformation des jetons du client en jetons d’activités attribués à ceux et celles qui avaient fait la cuisine et servi le repas. C’était la manière dont les activités du cuisinier et de ses aides en venaient à apparaître comme « rémunérées» : ce qu’ils obtenaient n’était pas de l’argent mais des possibilités d’interactions futures dans d’autres rencontres et d’autres « contrats ». Cette application vérifiait évidemment l’authenticité des jetons proposés. Les produits (frais!) utilisés en cuisine portaient de même la marque indélébile de leurs producteurs qui, au fur et à mesure que leurs produits étaient utilisés, recevaient eux aussi des jetons de rémunération.

Lorsque nous avions passé du temps à une activité, ce temps pouvait être compté, transformé en jetons d’interaction. Après tout, le temps restait la seule denrée durable, même s’il n’était pas le même pour tout le monde, la chose incontestable était qu’il s’était écoulé et qu’on ne pouvait jamais revenir en arrière, la seconde loi de la thermodynamique était ainsi le dernier mur, l’ultime, auquel nous nous heurtions. Le temps était mesuré en ordre de grandeur et non de manière rigide, fixe, en accord avec quelque étalon immuable (le modèle ici était celui qu’on trouve en informatique théorique, où l’on n’évalue pas le temps d’exécution d’un programme en heures, minutes et secondes mais selon un ordre de grandeur, on dit par exemple qu’il est en n puissance k, où n est la taille de la donnée, et la durée réelle pour une exécution particulière dépend alors de la machine sur laquelle il a été implémenté). Le temps que nous avions passé à une activité, comme aider un enfant à apprendre ses tables de multiplication ou recueillir les oiseaux blessés au cours d’une tempête, était « déposé » dans la blockchain au moyen d’une inscription que nous faisions sur un registre qui était visible par tout le monde. Des personnes chargées de les maintenir s’occupaient du contrôle, elles étaient tirées au sort à tour de rôle au sein de la communauté qui était concernée par l’activité : ici, des personnes en charge du bien-être éducatif, là, des personnes en charge du rivage local et du devenir des mers. Il faut d’ailleurs ajouter que les êtres naturels comme les mers, les cours d’eau, les forêts, les vallées et les monts étaient représentés comme des personnes au sein de ces sortes de commissions d’évaluation, et comme elles ne pouvaient guère s’exprimer par elles-mêmes, elles avaient des représentants sous forme d’experts de leurs propriétés spécifiques, en général des scientifiques ayant suivi les études appropriées. Idem pour les espèces animales non humaines. Les loups avaient leur point de vue, autant que les moutons et les brebis.

On voyait bien que le travail au sens du capitalisme avait disparu : celui-ci avait été autrefois le seul et unique principe d’organisation sociale, finissant par être la totalité de l’existence alors qu’il existait pourtant une multitude d’activités concrètes, mais, dans le capitalisme, seule l’une d’elles, définie comme travail, comptait. Si l’on faisait autre chose que son travail attitré, comme entretenir son bout de jardin, jouer avec ses enfants, apporter du réconfort sous forme de temps passé auprès d’une personne en situation de demande, c’était comme si on utilisait ce temps pour « se distraire », il ne comptait pour rien. La richesse matérielle s’identifiait alors au travail dépensé et jamais aux activités effectuées dans un temps libre. Or, comme l’avait si souvent dit Marx (et surtout dans ses fameux Grundrisse) la richesse matérielle se définit globalement en tant que force productive développée par tous les individus et non comme la somme des richesses accumulées par les individus chacun pris isolément, dépendantes des quantités de travail mesurées en temps abstrait. Et au niveau global, au niveau « de l’humanité entière », comme disait Marx, c’était bel et bien le temps libre qui exprimait le mieux la richesse, car avoir du temps libre pour chacun signifiait que la production pouvait opérer juste à côté de nous, sans que nous en soyons des rouages, nous libérant ainsi pour toutes ces activités qui avaient toutes autant d’importance les unes que les autres.

Certains avaient objecté, au tout début, qu’il serait trop facile d’acquérir ces jetons d’activité s’ils n’avaient pas en eux-mêmes de la valeur, que les « contrôleurs » pourraient être laxistes et laisser se développer des chaînes sans limite, au point que plus rien n’aurait de « valeur », que tout ressemblerait à tout et que les gens en viendraient à être démotivés. C’était là se tromper, les jetons avaient bel et bien une « valeur », même si celle-ci ne ressemblait en rien à une valeur marchande. On se souvient qu’au début du bitcoin, son inventeur, Satoshi (une personne, qu’entre parenthèses, personne ne connaissait, personne n’avait vu, au point qu’on se demandait si elle existait vraiment, si ce nom ne cachait pas un collectif mystérieux) avait décidé, de manière qui paraissait arbitraire, que le nombre d’allotissements serait limité à 21 millions, de sorte que posséder un bitcoin signifiait alors posséder un emplacement sur 21 millions disponibles, ou, dit autrement c’était comme posséder une place de parking sur 21 millions… Alizart avait dit : le bitcoin est un pur « ceci » ; il est ce qu’Agamben appelle, après le linguiste Emile Benvéniste, un « indicateur d’énonciation ». L’enregistrement d’une activité sur la blockchain était semblable à cela. Elle tenait un certain espace, c’était un locus, comme disaient au début des années deux mille les chercheurs qui travaillaient sur la ludique (d’après les travaux de J.Y. Girard : A. Lecomte, M. Quatrini, C. Fouqueré, S. Tronçon, P. Livet et bien d’autres… un peu oubliés depuis). La part d’activité occupait donc un locus et les loci étaient en nombre fini, cela contraignait évidemment à maintenir un équilibre entre toutes les activités dispensées. De cet équilibre dépendait le maintien du monde global, son non-effondrement. Un algorithme était chargé d’y veiller. Il pouvait proposer à chaque instant des réaménagements de la chaîne de manière à ce que personne ne soit lésé. Ainsi la « valeur » des jetons que nous avons distinguée de la valeur marchande du système de la monnaie, ressemblait à la valeur au sens saussurien du terme. En linguistique, la valeur d’un terme lui vient de l’ensemble des relations qu’il entretient avec les autres, sur deux axes en même temps : le syntagmatique et la paradigmatique. La langue est sans cesse en mouvement, les « sens » se modifient, de nouveaux mots apparaissent, de nouvelles tournures syntaxiques également, et d’autres disparaissent, deviennent, comme l’on dit, « inusités ». Cela ne produit pas un ensemble – la langue – qui s’étendrait indéfiniment. Le répertoire des sens est fini. Autrement dit, créations et disparitions s’équilibrent. La langue est comme un vaste algorithme qui gère, sans que nous n’en ayons conscience, la distribution des expressions dans le temps et dans l’espace.

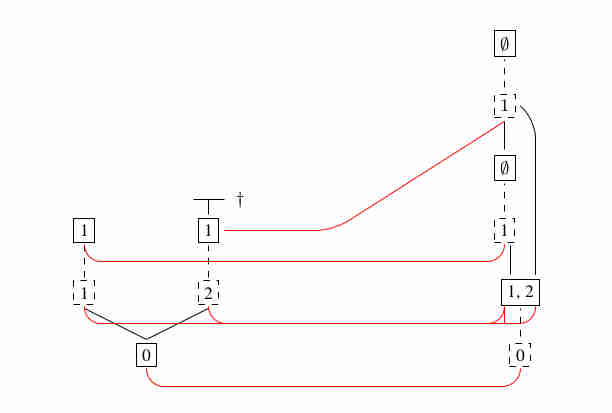

Il est temps maintenant d’expliquer comment les jetons émis interagissaient. L’idée venait de la notion de normalisation dans les calculs symboliques, appelée aussi élimination des coupures en logique. Ce calcul « un peu miraculeux » venait des travaux informatiques d’autrefois : lambda-calcul, normalisation des réseaux de preuve, réduction de termes. Il s’avérait en réalité que tous les jetons étaient distincts : voilà bien encore une différence radicale avec les monnaies d’antan ! Un jeton émetteur était fait pour interagir avec un jeton récepteur. Après interaction, il pouvait demeurer un terme produit, ou rien… cas où le récepteur et l’émetteur étaient comme deux dialoguants qui sont satisfaits mutuellement des comportements des uns et des autres : l’échange s’arrêtait là, mais le cas le plus fréquent était celui où le récepteur avait obtenu un résidu, jeton de forme différente prêt à être utilisé pour un autre échange. En somme, l’échange globale était encore une fois conçu à l’inverse des échanges généralisés d’autrefois qui, eux, permettaient une prolifération aveugle et une mise en contact anonyme des participants. Nous verrons plus tard combien cela pouvait avoir d’avantages lorsqu’il s’agissait de bâtir des relations intimes et d’engendrer des liens personnalisées. Un jeton était finalement une portion de dialogue vu du point de vue d’un seul participant. Comme un bout de dialogue, une telle parcelle avait ses actes positifs et ses actes négatifs : positive était l’action comme poser une question ou choisir une réponse dans un éventail de possibilités, négative était l’attitude d’attente : en ayant émis une action positive, on prévoyait des actions possibles de la part du correspondant. Il fallait bien sûr que les plus et les moins coïncident, et lorsque cela était le cas, ils se neutralisaient, les chemins qui les portaient disparaissaient et il ne restait que de nouveaux dialogues en perspective.

D’aucuns prétendirent aussi que ce système allait décourager les gens de se consacrer à des travaux très spécialisés ou bien encore allait ravaler certains personnages jugés « improductifs » au rang de marginaux, or, disaient-ils, on ne pouvait négliger le rôle des prophètes, des prêtres et des méditants, ce serait là revenir aux travers plus que néfastes des régimes prétendument communistes d’autrefois. Que les médecins et les chirurgiens allaient manquer, et, avec eux, les chercheurs et les ingénieurs, dont la portée de l’activité était difficilement évaluable. En réalité, il était possible de distribuer du statut social. Cela pouvait ressembler un peu à ce qui se passait depuis longtemps dans certaines sociétés pré-capitalistes, comme chez les habitants des îles Trobriand. Du statut social était octroyé aux humains dès leur naissance, sorte d’inscription au registre des naissances, effectué bien entendu via la blockchain. Ce statut pouvait s’accroître tout au long de la vie, notamment quand des personnes accomplissaient des tâches hautement valorisées par la société (et par exemple, soigner des maladies, trouver des remèdes et des vaccins, mais aussi explorer l’espace et la matière, approfondir nos connaissances de l’esprit en faisaient partie) ou quand d’autres personnes occupaient une place que la société jugeait nécessaire de protéger, il pouvait donner droit à des échanges patrimoniaux particuliers, n’existant d’ailleurs que pour la durée attachée à ces activités. Cela se traduisait, en particulier, par la possibilité d’octroi de biens matériels dotés d’une histoire spécifique (dûment enregistrés sur la blockchain à cause de cela) ne donnant pas lieu normalement à des attributions de « points » (bijoux, œuvres d’art, objets anciens ou sacrés). Mais surtout, ce statut donnait un accès plus direct aux rôles importants qui devaient être remplis dans la société : celui de méta-expert par exemple, qui autorisait un avis sur les experts désignés dans les diverses commissions d’évaluation que nous avons mentionnées tout à l’heure. Ces sortes de méta-experts étaient considérés à la façon de guides, gardant en mémoire les valeurs fondamentales, et, à l’occasion, les régénérant par des écrits ou des discours. Tout le monde évidemment touchait du statut social, mais certains un peu plus que d’autres en fonction des rôles qu’ils remplissaient déjà dans la société et qui ne pouvaient pas facilement être remplacés (pour cause de savoir, d’intelligence, de formation etc.).

Les objets anciens qui pouvaient être acquis l’étaient en raison du rôle qu’ils pouvaient jouer dans le rappel de l’histoire, ils n’étaient en aucun cas, là encore, l’équivalent d’une monnaie d’échange qu’il aurait été possible d’échanger hors-circuit car ils étaient oblitérés du sceau de leur histoire. Sans ce sceau, ils n’étaient plus rien, sauf application particulière permettant une transformation locale vers un descendant ou à titre de « cadeau » (un cadeau n’était évidemment pas transmissible). L’héritage était d’ailleurs un problème. Il pouvait sembler légitime que les humains souhaitent transmettre à leurs enfants une part de leurs biens ou de leur statut social. Comment allait-on faire ? Il allait falloir que les rejetons fassent leurs preuves, sinon, les biens et statuts acquis allaient être très vite dévalorisés ou rétrogradés. L’héritage servait à aider, à mettre le pied à l’étrier, mais en aucun cas à assurer une vie entière sans activités utiles pour la collectivité.

à suivre