J’ai souvent eu peur de la neige, peur, quand elle tombe, qu’elle ne s’arrête plus de tomber. Qu’elle nous ensevelisse. Ce n’est pas le cas quand elle tombe en ville bien sûr : là, on sait bien qu’il y aura toujours quelque chose pour se raccrocher, un poteau, un arbrisseau, une vitrine. On sait bien aussi qu’elle n’arrivera pas à nous recouvrir, surtout lorqu’on habite un cinquième étage… Mais à la montagne oui. Surtout à mille huit cent mètres d’altitude, quand le foyer – d’un poêle en pierre ollaire – a son ronronnement parfois interrompu par une bourrasque de vent soudaine. C’est toujours pareil : le temps s’obscurcit, de fines particules voltigent dans l’air, et, en présence de vent, il se forme des stries qui rayent le paysage, lequel demeure pourtant visible un moment. Ensuite cela se gâte, l’intensité du vent confondu avec les tombées de neige fine donne au paysage l’allure brouillée d’un lavis qui vire au gris. Puis parfois le vent cesse, la neige n’en continue pas moins de tomber. Droite. Mais alors la plupart du temps, les flocons grossissent, ils deviennent des corolles qui s’épanouissent avant de s’écraser sur le sol. La nuit arrive. Les halos de lumière pâle que laissent les rares réverbères, ou les fenêtres restant allumées des chalets voisins, font briller les flocons comme si c’étaient des insectes transparents envahissant la campagne. De lourds paquets de cette ouate blanche s’amoncellent au creux des portes closes. On a le sentiment que les toits s’alourdissent et l’on en arrive à craindre qu’ils ne s’effondrent sous tant de poids. On ferme les yeux puisqu’il n’y a plus rien à voir. Jusqu’au matin. Où la neige a cessé de tomber mais où se révèle l’étendue des congères et des concrétions blanches qui se sont formées au cours de la nuit. Les lumières sont éteintes. Dans le brouillard blanc, se distinguent au moment où le soleil arrive un peu à percer la masse nuageuse, des dentelles d’arbres et de branches. Dessin au crayon fin, non appuyé, qui grise le blanc des flancs montagneux juste ce qu’il faut pour qu’on perçoive quelque chose.

Un flocon de neige se pose sur le dos de mon gant, puis, en fondant, il dévoile une forme hexagonale presque parfaite. Un autre flocon atterrit à côté, brisé d’un tiers, mais la partie restante garde intactes les quatre branches délicates. Plus molles, celles-ci disparaissent en premier. Un minuscule noyau blanc, tel un grain de sel, résiste un moment avant de se changer en goutte d’eau. Léger comme la neige dit-on. Mais la neige a un poids, autant que cette goutelette. Léger comme un oiseau, dit-on. Mais eux aussi ont un poids.

Je descends en raquettes afin de rejoindre la route qui ne sera pas ouverte à la circulation des voitures avant le mois d’avril, maladroit comme un albatros, je me lance à l’assaut du vide comme si je plongeais vers le fond de la vallée. Mes raquettes, mon corps et moi, nous nous enfonçons légèrement à chaque pas, laissant derrière nous des empreintes de géant. Les pas émettent un couinement d’oiseau qui sonne d’autant mieux que tout est silence. Lorsque je rejoins la route, elle est pleine d’ornières qu’y ont laissé des skieurs ou autres raquetteurs, les creux et les bosses ont déjà gelé. Je trébuche et me casse la figure tête la première. Ma pommette et ma lèvre me font mal. Je perçois au loin la veste rouge de ma compagne.

Aucun son n’arrive à transpercer cette matière liquide et nuageuse.

Enfant, j’avais lu qu’un flocon de neige avait besoin d’une fine particule de poussière ou de cendre pour naître. Que les nuages n’étaient pas constitués uniquement de molécules d’eau, mais aussi de particules de poussière et de cendre montées lors de l’évaporation de l’eau. Lorsque deux molécules d’eau se combinent dans un nuage pour former le premier cristal de neige, c’est autour d’une particule de poussière ou de cendre qui en constitue le noyau. Le premier cristal à six branches se combine avec d’autres qu’il rencontre durant sa chute. Si la distance entre le nuage et le sol était infinie, le volume du flocon serait également infini. Mais en réalité la descente n’excède pas une heure. Les flocons demeurent légers du fait des espaces vides entre les combinaisons de branches des cristaux. Ces espaces vides piègent les sons, les y enferment, de sorte que la neige impose son silence à l’environnement. Quant aux branches, elles réfléchissent la lumière dans toutes les directions, donnant à la neige sa couleur blanche.

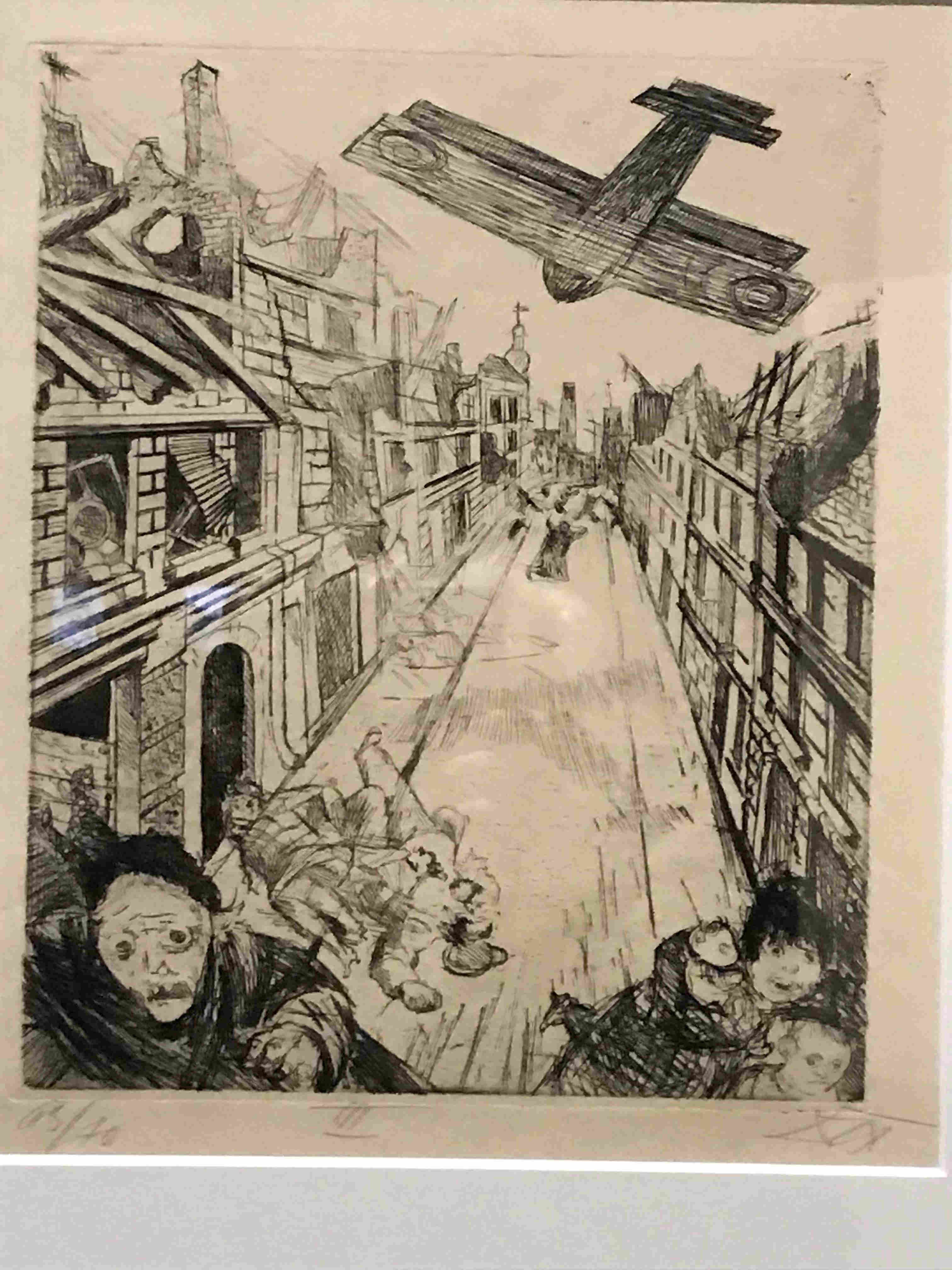

Neige au dehors, neige au dedans, mon sentiment de la neige rencontre ma lecture. Car je lis le très beau roman de Han Kang, Impossibles adieux, qui se passe en Corée, et plus précisément en grande partie dans l’île de Jeju, qui est tout au sud, que l’on peut joindre par avion à partir de Séoul. Une jeune femme, Gyeongha, malade et perclue de douleurs, dont le sommeil est traversé de cauchemars évoquant des êtres morts, raides comme des troncs noirs, est appelée au chevet de son amie Inseon, évacuée de Jeju vers un hopital de Séoul après un grave accident domestique – elle s’est tranchée deux phalanges avec une scie électrique pendant qu’elle taillait des troncs d’arbre pour en faire l’oeuvre que lui avait suggéré Gyeongha suite à son rêve. L’amie la prie d’aller dans son île afin de donner à boire à l’oiseau Ama, perroquet blanc qui ne peut subsister sans eau au-delà de trois jours. Se posant à l’aéroport de Jeju, elle apprend que c’est le dernier vol qui se pose. La tempête est trop forte. Il lui faut alors prendre un bus, puis un autre, avant d’arriver au plus près de la maison d’Inseon, mais il lui reste au moins encore trente minutes à marcher dans la neige dans un relief incertain, sur un chemin plein de bifurcations où elle sera bientôt atteinte par la nuit. Sa maladie se rappelle à elle par de violents maux de tête. Elle rêve d’un lit bien chaud où elle pourrait s’oublier. Le chemin est plus long que prévu. La neige tombera toute la nuit et bien plus longtemps encore. Arrivera-t-elle pour sauver l’oiseau ? Au point nodal de ce récit, les bifurcations cessent d’être des alternatives dont une seule serait poursuivie, pour devenir des voies multiples qui se superposent. Où est le rêve ? Où est la réalité ? Passons-nous sans cesse d’un monde à l’autre ? Que faut-il croire ? Que faut-il entendre ? Ne surnage qu’une seule réalité. Historique. Bien réelle. Celle des massacres quis se déroulèrent ici dans les années quarante huit, quarante neuf, quand l’armée traquait de soi-disant rebelles vivant dans les montagnes centrales de l’île. On découvre ainsi à qui et à quoi renvoient les mystérieux troncs noirs de ses rêves.

Dans la neige, j’attends

Qu’Inseon poursuive son récit.

Inseon chuchote faiblement, laissant sa tête reposer dans la neige, la bougie entre ses deux mains.

J’ai l’impression d’être dans du coton.

Les textes en italiques sont des extraits de Impossibles adieux, roman de Han Kang, traduit du coréen par Kyungran Choi et Pierre Bisiou (éditions Grasset)