Nos dernières décennies ont glissé lentement vers un amer rejet du marxisme. Il n’avait rien prévu des drames ayant recouvert le siècle, non seulement il n’avait pas produit la révolution attendue, mais on avait même l’impression qu’il l’avait empêchée, donnant en fin de compte des armes aux économistes pour qu’ils conjurent les effets des contradictions du capitalisme, renforçant ainsi ce dernier plutôt que participant à son extinction. Les « révolutions » qui s’en étaient réclamées – à vrai dire souvent des coups d’état – avaient mis en place des régimes que l’on disait communistes mais n’étaient en réalité que des variantes du capitalisme, munies, en plus, de pouvoirs autoritaires qui conduisaient à une sorte de fascisme : certes on était « anti-fasciste » mais on proposait un envers ne valant pas mieux que l’endroit. On voit aujourd’hui les traces terribles de ces aventures : lorsqu’on ôte à ces régimes le vernis d’un pseudo-socialisme, on découvre un pouvoir sans principe, une armée et une police féroce pour maintenir l’ordre, une société meurtrie qui n’est plus capable de se révolter, une seule manière de s’enrichir : la rapine, lorsqu’on est à bout de l’exploitation des ressources minières ou pétrolières. Bref, ce n’est pas brillant…

Ce n’était certainement pas ce qu’imaginait le sage barbu, auteur d’une œuvre colossale qui se voulait « critique de l’économie politique » et à qui nous sommes tentés de faire endosser la responsabilité de ces désastres.

Mais peut-être n’avions-nous rien compris à ses thèses.

Rappelons les termes de ce que l’on nous avait enseigné dans les meilleurs lycées et écoles du parti, les termes de ce que nous appellerons désormais le « marxisme traditionnel ». Dans la société capitaliste, le travail constitue la base de l’économie. Bien sûr, il se présente comme médiatisation de l’humain et de la nature – c’est par le travail que la nature est transformée pour donner lieu à la production des biens dont nous avons besoin pour vivre. Mais en même temps, ce travail, qui nécessite, pour s’exercer, des moyens toujours plus grands – des machines, des usines, des robots… – ne peut exister que dans des rapports de production où ces moyens (de production) sont détenus par quelques membres de la société : les capitalistes. Et ceux-ci, n’ayant pas d’autre but que de s’enrichir (faire fructifier le capital), extorquent à ceux qui n’ont que leur force de travail, une sorte de surplus de ce travail, la plus-value. Ceux-ci forment le prolétariat. Leur travail est aliéné : il entre dans le bien produit sans qu’ils puissent en tirer librement profit puisque celui-ci – le profit – va aux capitalistes. On a alors une première contradiction, celle qui oppose le travail, qui, a priori devrait être libre, au capital, qui impose règles et contraintes. Avec le développement du capitalisme, qui entraîne des grandes concentrations de travailleurs, puis des innovations industrielles qui rendent la production moins dépendante du travail concret de base, on devrait voir le travail se libérer, autrement dit les moyens de production pourraient être collectivisés au lieu de demeurer dans les mains d’une petite minorité. A la fin, la question centrale devient celle de la propriété des moyens de production, propriété individuelle ou propriété collective ? Et la seconde contradiction s’exprime comme celle qui oppose propriété privée et travail collectif. D’où l’idée, souvent affirmée au sein du mouvement ouvrier que faire la révolution c’était remettre les moyens de production à la collectivité, ce qui aurait eu pour conséquence de libérer le travail et de supprimer l’opposition entre prolétariat et bourgeoisie. Certains ont pu croire que cela allait se faire « tout seul » : marche inéluctable du progrès… mais d’autres ont vite compris qu’il faudrait mettre la main à la pâte, les capitalistes n’allaient pas d’eux-mêmes abandonner richesse et pouvoir. D’où la formation d’organisations de lutte. Cela n’allait pas sans la nécessité, bien évidemment, de renforcer la conscience dite « de classe » des sujets prolétaires qui deviendraient alors de pions passifs dans le fonctionnement de l’économie, les sujets actifs de leur émancipation. Disons-le sans détour : cela n’a pas marché ! Ni les collectivisations, ni les nationalisations chères à nos amis socialistes des années 80, n’ont offert aux travailleurs des conditions de vie libres et épanouies. La conscience ouvrière s’est dissoute. Dans le cas « communiste », il fallait, du reste, une accumulation initiale pour lancer la production, comme dans le cas capitaliste classique, et si, dans l’un, esclaves puis ouvriers d’usine comme dépeints dans Germinal avaient été nécessaires, les prisonniers du Goulag avaient rempli cette fonction dans l’autre. L’un n’était donc pas mieux que l’autre. Et les deux s’inscrivaient dans un même productivisme mettant à mal les ressources de la planète.

Et puis, notre système capitaliste a évolué : les oppositions n’étaient pas seulement entre classes sociales, elles étaient aussi entre minorités et majorités, racisés face aux non-racisés, genre féminin face au genre masculin etc. Eléments qu’a priori le marxisme traditionnel avait négligés. La nature du travail s’est transformée, de moins en moins « productif » (la production ce sont les machines et les robots qui s’en chargent), de plus en plus périphérique (services, commerce, enseignement, recherche, publicité…). Les termes n’étaient donc plus les mêmes. Si prolétariat il demeure, au sens d’une masse d’individus produisant des objets de manière directe dans des usines ou des entrepôts, il faut désormais aller le chercher surtout en Asie, Chine, Inde, Bangladesh, Vietnam… mais où, là aussi, à terme, les conditions vont se modifier.

Tout cela explique que nous nous soyons détachés du marxisme.

Or, nous continuons d’avoir besoin d’une théorie critique du capitalisme moderne, afin notamment de donner un fondement solide à ce que nous ressentons parfois confusément comme quelque chose qui ne va pas dans ce système : des contradictions qui nous apparaissent de plus en plus flagrantes et que nous ne sommes pas capables d’expliquer.

Tiens, une, par exemple, très d’actualité.

Il n’échappe à personne que l’innovation technologique rend de plus en plus marginal l’apport lié au travail humain concret dans la production de marchandises. Un raisonnement simple nous conduirait à penser que, grâce au progrès technique et scientifique, nous allons avoir de moins en moins besoin de travailler… et ce n’est pas ce que l’on nous dit, non, bien sûr, au contraire : nous devrions toujours travailler plus et mieux ! Mais pour faire quoi ? Ici, quelque chose nous échappe.

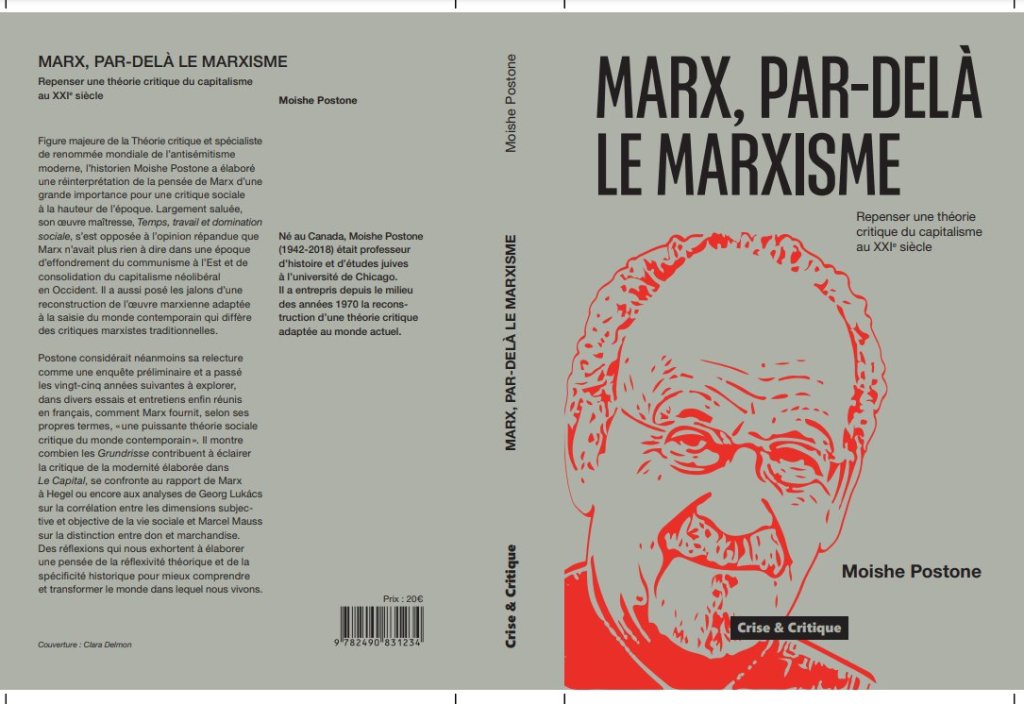

J’en étais là de mes réflexions quand, par chance, flânant dans une librairie du centre-ville, j’ai découvert un livre publié par une maison d’édition qui m’était inconnue, Crise & critique (???), et qui portait le titre : « Marx, par-delà le marxisme », avec en sous-titre : « Repenser une théorie critique du capitalisme au XXIème siècle ». L’auteur ? Un certain Moishe Postone. En quatrième de couverture : « Né au Canada, Moishe Postone (1942 – 2018) était professeur d’histoire et d’études juives à l’université de Chicago. Il a entrepris depuis le milieu des années 1970 la reconstruction d’une théorie critique adaptée au monde actuel ». Un feuilletage rapide m’apprenait sa connivence avec l’Ecole de Francfort (Adorno, Horkheimer) et avec Lukacs, m’indiquait aussi qu’il accordait une place prépondérante dans l’œuvre de Marx à cet opus un peu tardif que l’on n’a découvert que dans les années 70-80, donc bien après que Le Capital n’eût été lu et commenté : les fameux Grundrisse, dits aussi parfois Manuscrits de 1857-1858. Autrement dit un texte auquel on se contente de donner ce titre non traduit, mais qui, autrement, pourrait s’appeler : Fondements d’une critique de l’économie politique.

Selon Postone, Marx livre dans cet essai capital une toute autre version de sa théorie que celle que nous avons qualifiée tout à l’heure de « marxisme traditionnel » (ayant emprunté cette expression à Postone lui-même). Et c’est tant mieux…

Alors, allons-y voir de près. Je dois avouer mes limites en tant que spécialiste des grands de la pensée que sont Hegel et Marx (surtout le premier, que j’ai peu lu). Je ne ferai donc que donner de ce travail un aperçu tel qu’il m’apparaît, à moi, modeste béotien qui suis avant tout avide de connaître de nouveaux instruments d’analyse de la réalité historique que nous vivons. Mais j’espère que cet aperçu suffira à nous faire comprendre que nous sommes là en présence d’une œuvre considérable, qu’il faudrait donc approfondir, une œuvre qui va loin, bien plus loin que le marxisme traditionnel… jusqu’à dire que, finalement, ce n’est pas tant le capital qui nous domine que, dans la forme sociale du capitalisme… le temps !

Le premier point important de la lecture de Marx par Postone me paraît être celui où il va à l’encontre d’une idée attribuée à Marx, selon laquelle la valeur d’une marchandise produite consiste dans le montant de temps de travail social nécessaire pour la produire. C’est un point important du marxisme traditionnel. Mais dit-il, cela est un point affirmé bien avant lui, notamment par Ricardo. Est-ce que Marx reprend vraiment à son compte cette idée ? Ici apparaît la façon dont nous lisons les textes. Devons-nous les lire en prenant ce qui est dit pour argent comptant ? Comme des constats indiscutables… ou bien comme des paroles rapportées ? Si l’on en croit les Grundrisse et l’analyse qu’en fait Postone, c’est la deuxième alternative qui semble être la bonne. Dans Le Capital, Marx, dit Postone, commence son exposé théorique en prenant les catégories et les concepts tels qu’ils se donnent dans le moment actuel de l’histoire, d’une façon en quelque sorte immanente. Partons de cette proposition-là puisqu’il semble qu’elle soit communément admise, se dit-il. C’est là insister sur le fait qu’il n’est pas, si on est un matérialiste convaincu, de catégorie ou de concept transhistorique, qui ne dépendrait pas de l’ensemble des conditions sociales de production de la pensée. On ne saurait penser la pensée en dehors des conditions concrètes, matérielles, qui l’ont permise. On prend toujours le train (de la pensée) en marche, on fait avec les catégories qui nous sont transmises. Ce sont des catégories historiques.

Il n’y a, ni selon le Marx des Grundrisse, ni donc selon Postone, de notion transhistorique du travail ! Nous ne sommes pas dans une situation où il y aurait une notion anthropologique que l’on appliquerait à l’analyse d’un procès de transformation. Il y a une notion de travail qui, déjà, est intrinsèque à un système de production, en l’occurrence ici le capitalisme. Et donc, il n’y a pas de possibilité de libération d’un tel travail, pur et abstrait, qui s’échapperait des contraintes posées par le capital. Le travail dont nous parlons, c’est le travail capitaliste, c’est-à-dire inhérent à ce système. Si nous voulons nous affranchir du système, ce n’est pas en le gardant comme s’il pouvait être préservé dans un ailleurs idéal qui serait l’espace du socialisme, non, si nous voulons nous en affranchir, nous devons aussi nous affranchir du travail en ce sens-là ! On voit du même coup ce que cette critique entraîne du point de vue de la valeur. Si le travail (mesuré en temps socialement nécessaire etc.) est constitutif de la valeur, ce n’est pas le travail idéal dont il s’agit (celui que par exemple accomplirait un humain libre dans une société libre, en coupant du bois pour se chauffer ou en gravant son empreinte sur le fond d’une grotte) mais le travail capitaliste, celui qui se scinde toujours en deux moitiés : un travail « concret » et un travail « abstrait », lequel travail abstrait n’étant rien d’autre que la partie du travail qui sert à créer des rapports sociaux par un biais connu que l’on peut résumer ainsi : par le travail abstrait, je peux acheter le travail produit par d’autres, autrement dit s’élabore une société, une vie sociale, non pas par l’échange direct entre les sujets humains, mais par le biais des objets qui s’échangent entre eux par notre intermédiaire (noter ici la différence, notée dans un des chapitres du livre portant sur le don, avec les sociétés où les rapports sociaux sont plutôt fondés sur les systèmes de parenté ou les hiérarchies, qui n’ont pas besoin de ce biais et qui, de ce fait, ne vivent pas dans un monde de marchandise, sont hors capitalisme).

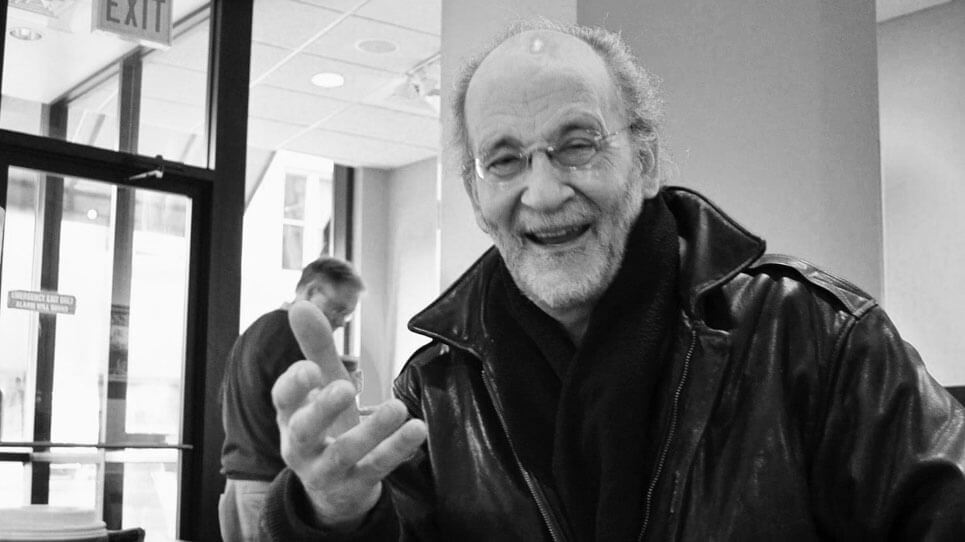

Moishe Postone en 2008 et au cours d’un hommage à Herbert Marcuse en 1979

Si nous avons cela en tête, nous comprenons mieux pourquoi nous faisons face à une contradiction flagrante dans notre système à l’heure actuelle : les marchandises produites et vendues contiennent de moins en moins de travail incorporé puisqu’elles sont de plus en plus le fruit de productions automatisées (il a peut-être fallu du « travail » pour construire les automates mais au fur et à mesure que ceux-ci sont utilisés et rentabilisés dans la production, cette part de travail s’est amenuisée, elle a presque disparu(*)), leur valeur devrait donc diminuer et les producteurs avoir plus de temps libre. Mais la contradiction n’est qu’apparente : nous ne parlons pas de « vrai » travail mais de la forme sociale du travail.

Et c’est là qu’apparaît le retournement opéré par Marx dans les Grundrisse : lorsqu’il posait cette thèse de la valeur engendrée par la part de travail socialement nécessaire, il ne décrivait pas un processus dépassant l’historicité, il en faisait la critique et montrait qu’il était lié à l’histoire! Autrement dit, Marx critique le fait que ce soit pour le capitalisme (et non de manière universelle)que la valeur s’explique par la part de travail incorporée. Dans ces conditions, le capitalisme fera toujours en sorte que jamais le travail ne se libère, puisqu’il constitue, à ses yeux, la valeur. Le Capital demandera donc toujours aux travailleurs de garder la même part de travail dit « socialement nécessaire » (j’ai l’air ici de faire du Capital un « sujet », mais c’est justement ce pour quoi plaidera Postone dans l’un des chapitres de l’ouvrage : le Capital est bel et bien le Sujet de l’histoire), quitte à engendrer (comme nous le verrons par la suite) du travail en réalité… superflu !La sortie du capitalisme ne consisterait plus alors dans une « libération du travail » mais… dans son abolition.

Il faudrait donc supprimer l’idée de valeur associée au travail plutôt que la glorifier ! Et nous sommes bien loin des discussions oiseuses sur la « valeur du travail » ou la « valeur travail » dont on nous rebat sans cesse les oreilles à propos de la réforme des retraites.

Il reste beaucoup à faire encore, et à comprendre, dans cet ouvrage passionnant, et dans les autres qu’il faudrait se procurer, comme Temps, travail et domination sociale (2009) et Critique du fétiche capital: Le capitalisme, l’antisémitisme et la gauche (2013). Il faudra aussi prendre connaissance de la manière dont ses thèses sont reçues en France (cf. article critique intéressant de Dominique Méda https://www.cairn.info/revue-francaise-de-socio-economie-2010-2-page-175.htm). A suivre donc…

(*) on peut ici consulter la célèbre bande dessinée de Jancovici et Blain, Un monde sans fin, où, en quelques graphiques suggestifs les auteurs montrent les gains stupéfiants de productivité acquis au cours des siècles grâce aux machines et donc grâce à l’énergie dépensée par elles. Ajoutons que, certes, il y a du travail dans les machines mais il est « factorisé », mis en commun, il est peu par rapport à la démultiplication des actions rendues possibles.