La presse et les medias audiovisuels n’ont qu’une phrase à la bouche : nous vivons un moment de bascule. De fait, si nous regardons autour de nous, nous voyons toujours plus les empires s’emparer de ce qui reste à ravager de cette planète. Aux USA, après la séquence « assassinat de Kirk », les discours prennent les dimensions apocalyptiques de prêches religieux totalement insensés, comme si une vraie folie se mettait à flamber. Est-ce un phénomène subit ? N’y avait-il pas des signes avant-coureurs ? Les Etats-Unis, dans le fond, n’ont-ils pas été toujours cela ? Une folie ravageuse mêlant politique et religion, trouvant son expression dans un fascisme virtuel fait de violence exacerbée, de tueries de masse et de peine de mort. Sort un livre (il était temps) relatant les tendances pro-nazies des années trente des patrons américains qui n’ont échoué que de justesse à éliminer Roosevelt (le livre de Thomas Snegaroff, La Conspiration). Mais jusqu’à ces dernières années, cette tendance profonde avait été tenue à distance, refoulée en quelque sorte, les analystes politiques des Etats-Unis ayant même cru un moment que du fait des tendances démographiques et de l’importance de l’immigration, les Républicains ne reviendraient plus jamais au pouvoir… mauvaise analyse. Ils sont revenus, et sous le jour le plus sombre, le plus fascisant. Un tournant a été marqué par la tentative de prise du Capitole le 6 janvier 2021. Aucune démocratie occidentale n’avait connu cela : un dirigeant qui n’hésite pas à jeter ses partisans à l’assaut des institutions quitte à ce que cela fasse des morts. Le deuxième mandat trumpien est pire que le premier : une organisation méthodique prend la place de ce qui n’était alors qu’une improvisation. Tous les soutiens du trumpisme ne sont pas d’accord entre eux quant au fond, mais sur la forme, ils le sont : il faut abolir la démocratie si cela devient nécessaire du fait des obstacles de droit qu’elle pourrait opposer aux projets des oligarques et des prédateurs.

Face à cela, un sentiment d’impuissance nous ronge. Nous croyions en une forme de rationalité, nous nous résignions à une approche des problèmes socio-économiques sous un jour quasi scientifique et nous voyons que les déchaînements de passion l’emportent autour de nous, et d’abord aux Etats-Unis. La raison nous avait enseigné que la guerre ne reviendrait plus en Europe car nous étions des peuples raisonnables et que tout pouvait se négocier. Poutine n’a pas hésité, lui, en 2022, à jeter ses forces armées, pourtant impréparées, à l’assaut des campagnes et des villes ukrainiennes, et cela continue chaque jour. Les « occidentaux » avaient cru pouvoir aborder les problèmes du Moyen Orient avec sagesse, Obama avait oeuvré en douceur pour amener les dirigeants israëliens à des positions conciliantes à l’égard de la Palestine, conseillant entre autres d’arrêter les colonisations en Cisjordanie, on nous dit maintenant que cela était une faute, car cela aurait donné de vains espoirs au Hamas qui en aurait fini par commettre le crime insensé du 7 octobre.

Nous sommes donc désarmés, démunis. Il semble ne pas y avoir de rationalité du monde. Ou s’il en est une, nos cerveaux ne savent pas ou plus l’embrasser dans sa complexité.

Alors survient l’Intelligence Artificielle. L’ultime mirage apocalyptique d’une intelligence qui, elle au moins, saurait trouver les réponses à nos questions. Cette intelligence ayant pour principale caractéristique d’être non humaine…

juste au moment où nous avons le sentiment que nous périssons justement faute d’humanité.

C’est, bien sûr, glaçant.

Nous sommes pourtant encore quelques-uns à nous accrocher au pouvoir des idées conçues par et pour des humains… Résisterons-nous longtemps ? Lire Marx et/ou Freud bien sûr nous semble rester à l’ordre du jour, et il s’impose encore de rendre justice à ceux et celles qui tentent encore aujourd’hui d’en faire ressortir ce qui est le plus à même de nous donner du grain à moudre pour penser notre présent.

Les philosophes qui ont essayé en fin de XXème siècle et au début du XXIème de faire avancer les idées d’émancipation sont encore lisibles. Nous ne les laisserons pas brûlés et piétinés par les censeurs d’outre-Atlantique et leurs émules de ce côté-ci de l’océan. Ils peuvent encore servir. Jusqu’à ce que peut-être une IA trouve les moyens de nous persuader du contraire… pour l’heure, je ne sais pas comment elle pourrait s’y prendre…

Des lectures récentes m’ont mis sur la voie d’une (re)lecture possible et même nécessaire de Jacques Derrida. Celui qui incarne le diable aux yeux de maints Américains (qui auraient paraît-il trop longtemps subi « l’arrogance de la French Theory ») et de quelques personnes d’ici, qui n’ont rien compris au concept de déconstruction (aidés un peu en cela par quelques militant.e.s un peu trop enthousiastes de la cause « déconstructionniste ») et qu’ils voudraient bien abandonner au bûcher. Derrida a écrit Les spectres de Marx. Je veux y revenir. Ce livre est analysé et critiqué de manière constructive – et donc non… déconstructive ! – par Moishe Postone, dans un article publié dans La société comme moulin de discipline, édité par cette toujours valeureuse maison d’édition sise à Albi et dirigée par Clément Homs, Crise & Critique.

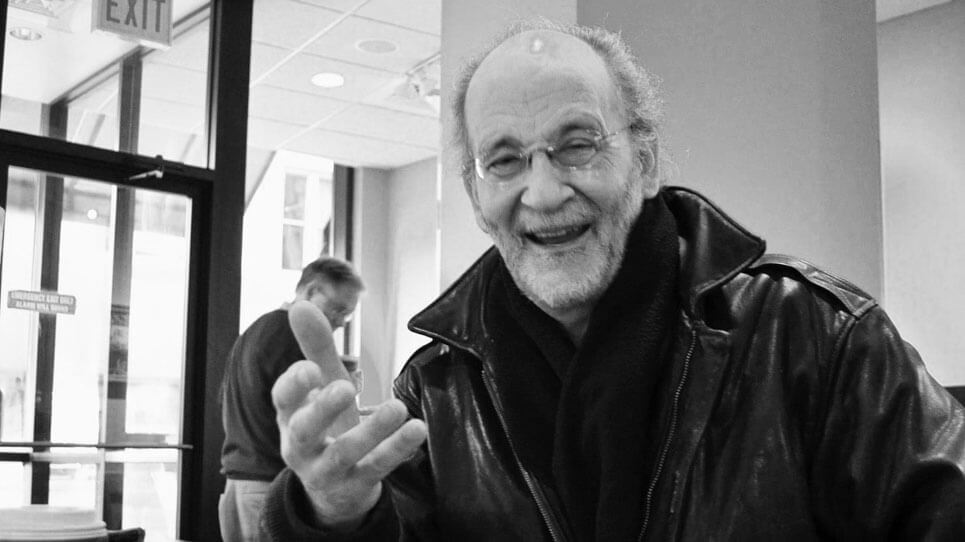

Jacque Derrida et Moishe Postone

Postone est un de ces penseurs critiques assez peu connus chez nous (il était canadien et enseignait à l’Université de Chicago) occultés par la pensée non critique qui règne dans les milieux universitaires et médiatiques même quand ils peuvent sembler bien intentionnés (mais ce n’est jamais avec de bonnes intentions que l’on parvient à la justesse de la pensée). Postone cite Derrida, il lui sait gré d’avoir dit des choses sur Marx qui sont finalement très proches de celles qu’il a dites lui-même, tout en reprochant au philosophe de la déconstruction de ne pas être allé assez loin et d’être demeuré rivé à une interprétation de Marx collant un peu trop avec celle d’Althusser, ce qui le conduit évidemment à mécomprendre le Marx du Livre I ou des Grundrisse. Il lui reproche par exemple de « reprendre l’idée que la catégorie de valeur d’usage est le point de vue de la critique de Marx dans Le Capital et que, donc, sa critique est faite du point de vue ontologique de la matérialité, de la présence », ce que conteste Postone, voyant dans valeur d’usage et valeur d’échange simplement deux moments du mouvement du Capital, et non un pôle ontologique opposé à une catégorie abstraite.

Il est bien sûr hors de question de prétendre que Derrida était « marxiste », pas plus que ne l’était d’ailleurs Postone : comme mentionné plus haut, le marxisme est une idéologie largement périmée à laquelle nous devons beaucoup de souffrances, de massacres et d’échecs. Mais, disait Derrida, étant donné l’effondrement du communisme européen et la dissolution des appareils idéologiques marxistes, l’appropriation d’un esprit de Marx est peut-être rendue plus facile.

Marx est mort, le communisme s’est effondré, quoi de plus tentant que de faire parler les spectres ?

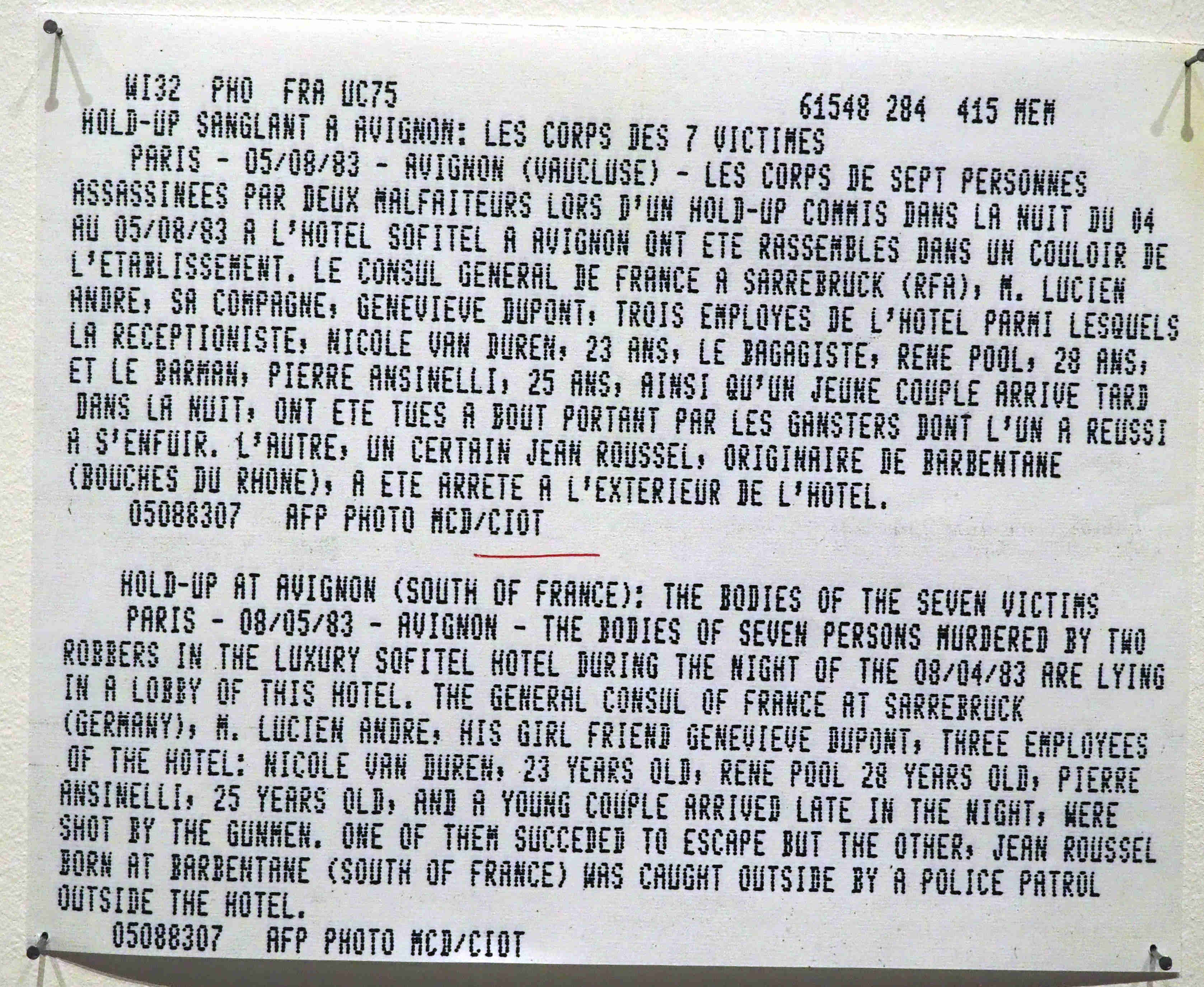

On pourrait suivre Derrida ici, en opposant les spectres à l’IA. S’en remettre à l’IA pour penser le monde aura toujours un empêchement majeur : elle considérera l’ensemble des rapports de force sur la planète comme un vaste jeu, une sorte de généralisation à grande échelle du jeu d’échecs (là où nous savons que l’IA a déjà fait ses preuves) mais elle n’est sans doute pas prête à intégrer ce qui n’entre pas dans le jeu, qui n’y entrera jamais, c’est-à-dire demeure improgrammable, non subsumé par des règles : en premier lieu, l’action des peuples, les mouvements de masse. Qui aurait prédit les révoltes actuelles de la dite « génération Z » dans maints pays au même moment (Népal, Maroc, Madagascar…) par exemple. On peut prédire des odyssées spatiales basées sur la technique et les jeux abstraits mais on ne peut jamais prédire les réactions en nombre qui peuvent survenir de manière imprévue venant des populations qui, tout à coup, s’opposent (et parfois violemment). Et en second lieu le lancinant rappel, parfois imprévu, incontrôlable du passé : c’est là ce qu’exprime la notion de spectre. Et Derrida de nous renvoyer à la figure qui, entre toutes, la symbolise le mieux : celle de Hamlet. Ah, l’amour de Marx pour Shakespeare ! C’est bien connu.

Alors, l’IA finira-t-elle par supprimer ces facteurs dérangeants (ou du moins à conseiller de le faire) ? Le pire hélas n’est jamais impossible (mais jamais certain non plus).

Avouons qu’un monde sans humains et sans spectres serait quand même plus facile à gouverner.

(à suivre)