Roulant sur le chemin du retour, remontant vers le Nord, abordant les derniers kilomètres italiens sur cette petite route en lacets qui conduit au col de Spluga, ou Splügenpass en allemand, je me demandais comment il se faisait que des vallées si proches l’une de l’autre géographiquement puissent à ce point différer dans leur architecture, leur ambiance et leur culture. L’éclat pimpant d’une opulente vallée suisse opposée à la morosité d’une vallée italienne qui semble à l’abandon. Les maisons lézardées de l’une contrastant avec les façades blanches de l’autre, parfois revêtues de fresques et de vieilles inscriptions. Mais peut-être est-ce l’inverse : l’apparente morosité ne serait-elle pas en réalité gage d’authenticité, ne serait-elle pas plus vitale parce que moins riche, donc habitées de gens plus simples, aux habitudes plus frustes mais gonflés de plus de vie ? Quand nous nous arrêtons au cœur d’un village qui nous semble sinistré, du nom de Campodolcino, c’est pour découvrir un lieu de vie centré sur un commerce épicerie bistro à l’enseigne de Alimentari Panificio Zizzi où nous prenons notre petit déjeuner : croissant ciocolatto ou pistachio, café lungo, et achetons de quoi nous nourrir pour midi et pour le soir, bresaola, salami romain, gnocchi frais… tout ce qui est étalé en vitrine excite l’appétit, c’est trop beau, ce n’est pas emballé dans du plastique et ne porte aucune marque. Cela donne l’envie de s’enfoncer plus encore dans les vallées italiennes, mais si nous sommes ici, c’est au contraire pour nous en extraire, par le haut, autrement dit ce col qui n’est plus guère employé de nos jours, puisque les modernes privilégient uniquement le Gothard, le Simplon ou le Lötchberg. Au-delà du col, marqué par un lac et un replat un peu désertique, nous retrouvons la Suisse, avec le village de Splügen.

Col de Nüfenen et ses moutons nez-noir

Continuant en prenant le tunnel de San Bernardino, nous nous retrouvons sur une grande route, direction Airolo. Là, la foule des vacances, les caravanes et les camping-cars, sur plusieurs files des heures d’attente pour passer le tunnel du Gothard, mais heureusement, il y a une feinte. Refuser de passer par là mais contourner les foules en empruntant la route étroite du col de Nüfenen, deuxième plus haut col routier de Suisse, culminant à 2500 mètres, une route de dalles un peu disjointes comme les pistes d’atterrissage des aérodromes et qui nous tire vers le haut, nous nous envolons presque (quelle chance de ne pas tirer une caravane, la route leur est interdite). Au sommet, panorama sublime sur cet endroit des Alpes d’où sourdent les fleuves qui nous irriguent, nous avec nos pays et notre continent, le Rhône, le Rhin, le fleuve Tessin. Et dans la prairie les fameux moutons de la race « nez-noir ». Nous sommes dans le Haut-Valais, il faudra redescendre encore et de nouveau rejoindre le flot des véhicules dans la vallée de Conches, après Ulrichen. Mais nous aurons évité les goulots d’étranglement de la Furka et du Grimsel. En bas, rapide coup d’œil sur Rarogne (ou Raron). Pas le temps de saluer Rilke qui, en cet endroit à sa tombe, un temps juste pour rire d’une enseigne où son nom est associé à… un steak-house.

Nous terminons notre voyage de façon symétrique par rapport à la façon dont nous l’avions commencé, puisque nous l’avions attaqué par un col, le Simplon, comme un large boulevard installé au milieu des glaciers, qui débouchait, vers Biasco, sur une vallée tessinoise, puis une portion d’Italie. Nous nous rapprochions du lac Majeur et campions à Santa Maria Maggiore, dont je n’avais jamais entendu parler avant de voir l’inscription de son nom sur une pancarte, au val Vigezza. Nous ne savions rien de cette vallée. Nous ne savions pas par exemple qu’elle avait été le berceau de l’industrie du ramonage, quand les pauvres gens du coin, trop pauvres pour vivre de leurs champs ou de leurs étables, prirent la décision de vivre nomades et d’aller ramoner les maisons et les fermes loin de chez eux, dans les autres vallées mais surtout les villes, à Milan ou à Turin, à Locarno ou à Bergame, et cela dès le XVIème siècle. Les enfants étaient enrôlés à l’âge de six ans, leur petite taille faisant merveille pour explorer l’intérieur des conduits. Il est dit dans un commentaire : « Le phénomène des « petits rüscas », les enfants ramoneurs, entraîne en particulier pendant des décennies entre le XIXème et le XXème siècle, la plupart des familles vigezzines à « céder en location » au moins un de leurs fils aux patrons, anciens ramoneurs, qui allaient de maison en maison recruter la « matière première » pour leur travail ». On dit aussi que ces patrons étaient souvent cruels, empêchant les enfants de manger à leur faim pour qu’ils gardent leur finesse de corps propice aux passages dans les cheminées. Un joli musée est en leur mémoire, dans le parc de la villa Antonia, l’une des villas prestigieuses construites au XIXème et au XXème par de riches expatriés qui étaient de retour au pays, c’est le Museo dello Spazzacamino.

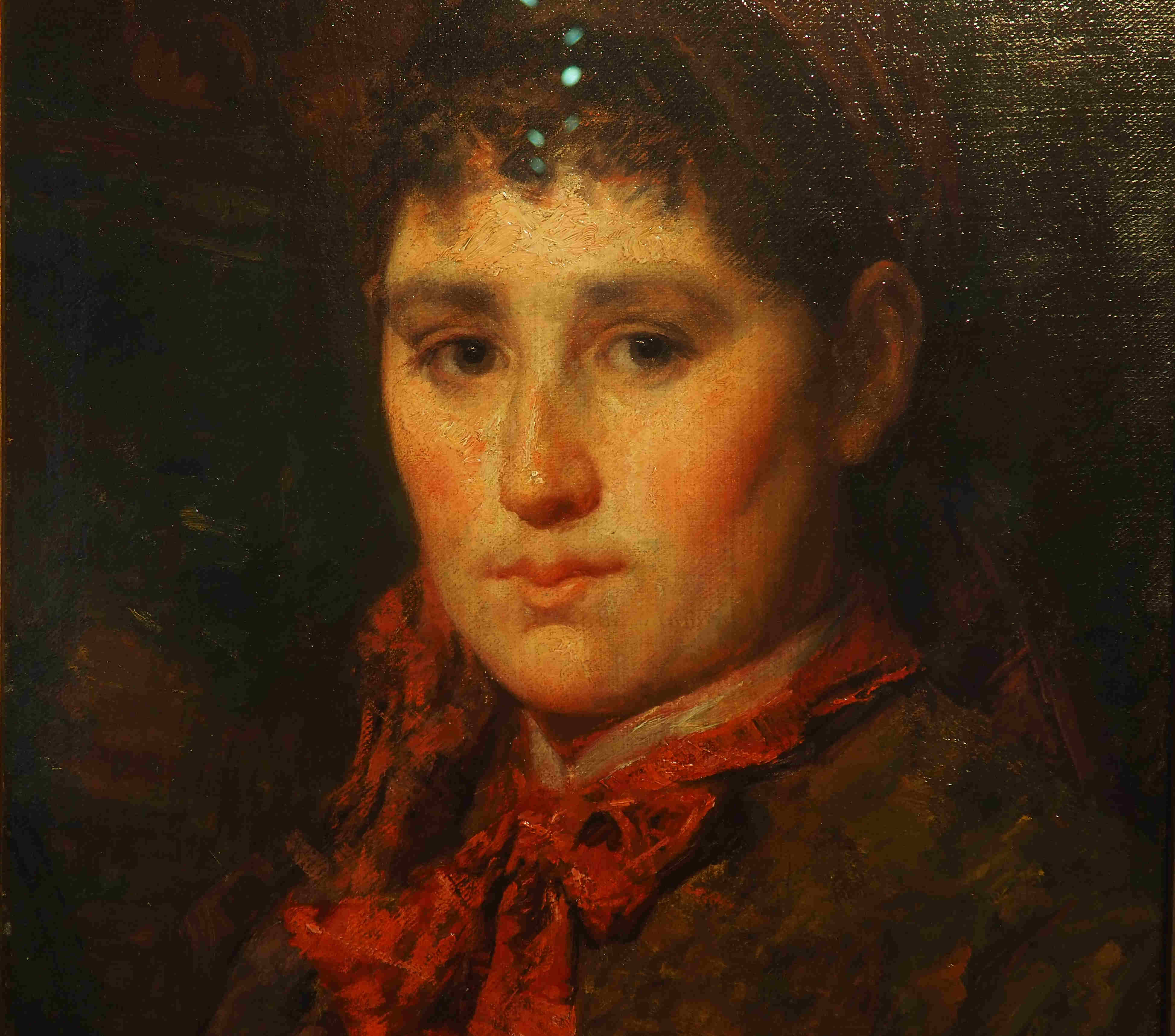

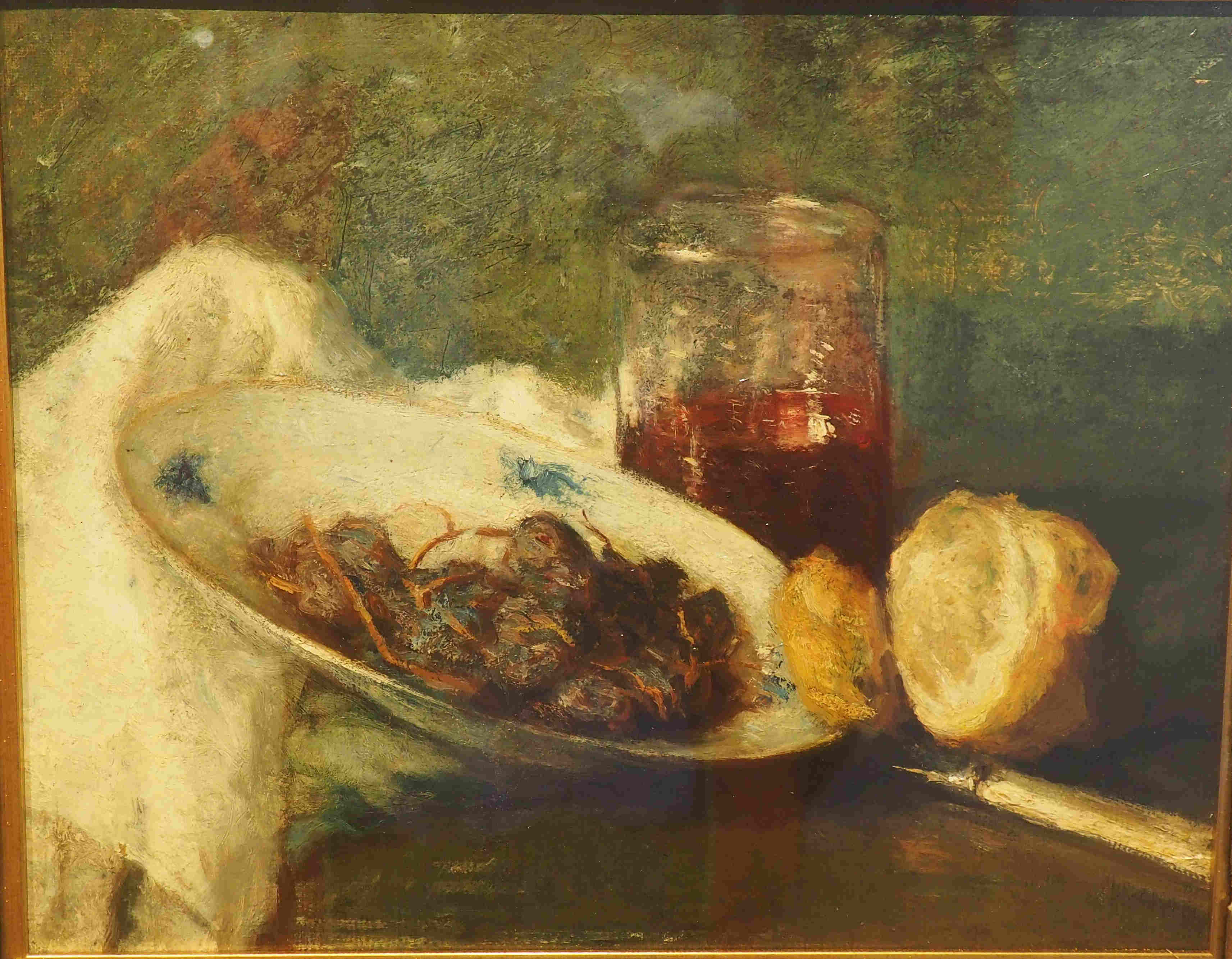

Pas plus ne devinions-nous que ce village avait été le lieu d’une famille de peintres dont le plus célèbre était Enrico Cavalli (1849 – 1919), aujourd’hui exposé dans le musée école des Beaux Arts Rossetti Valentini. Typique de cette époque où la peinture rivalisait encore avec la photographie, Cavalli fit de nombreux portraits des gens de la ville, ou des membres de sa famille, empruntant au style impressionniste ou post-impressionniste. Il rencontra le peintre Monticelli qu’admirait van Gogh (bien que celui-ci ne le rencontrât jamais) et en fit une sorte de maître. Je me souviens avoir entendu parler de Monticelli autrefois, quand une revue à laquelle étaient abonnés mes parents, avait fait un reportage le présentant comme un peintre injustement oublié. Remonté à cette époque dans l’estime des amateurs, il semble avoir re-dégringolé depuis, qui pense un seul instant qu’il pourrait avoir sa rétrospective à Orsay ? Y a-t-il seulement en ce musée un seul tableau de lui ? (après vérification il s’avère que oui, et il y en aurait même trois). La caractéristique de Monticelli était la pâte qu’il utilisait, on comprend pourquoi van Gogh l’aimait, loin d’être méticuleux, il étalait sa matière à grands coups de brosse et de spatule et parvenait par cela à rendre les forêts obscures et les champs s’endormant au crépuscule aussi bien que les éclats soudains de la lumière. Le style de Cavalli oscille entre cette manière de faire et un style plus classique quand il s’agit de répondre à la commande. Je suis amusé d’apprendre qu’il passa ses trois premières années d’étude à… Grenoble (avant de passer dix ans à Lyon).

Le lendemain, nous montions vers Locarno, après un essai infructueux de nous établir dans le val Maggia (trop de monde). Là, sur la route de Bellinzone (rien à voir ni à faire, hélas, à Bellinzone si ce n’est partager une pizza devant la gare) nous attendait un petit camping familial, à Gudo – La Serta, dont le propriétaire, ici depuis des décennies (son oncle s’était établi là en 1957!), faisait des pieds et des mains pour nous dégotter une place entre une caravane et une piscine bricolée à partir d’un tuyau d’arrosage et d’un bac en plastique. Sérénité, ambiance amicale. La veille du 1er août (fête nationale), un couple âgé distribuait aux campeurs des petits pains chauds qu’ils avaient fabriqués eux-mêmes.

Locarno… trois jours avant le début du festival. La Plazza Grande déjà recouverte de sièges et traversée du grand écran qui verra s’étaler le Léopard d’or… ville de luxe aux petites rues montantes vers la Madonna del Sasso, sanctuaire qui renferme quelques œuvres intéressantes : un Bramantino (le petit Bramante) sur la Fuite en Egypte, un transport du Christ au Sépulcre par un peintre italien du XIXème siècle (Ciseri, 1870), et en redescendant par le chemin de croix, une chapelle décorée de fresques aux couleurs légères datant de la Renaissance. Et le lac si romantique dont les villages paisibles qui le bordent, Brissago, Ascona, Gambarogno… sont desservis par une sorte d’express côtier qui cabote d’une rive à l’autre.

Plus tard, nous longerons le lac de Côme pour rejoindre la Suisse. Route un peu pénible qui passe sous de nombreux tunnels, mais il suffit une fois, à l’occasion d’une envie de café, d’en sortir, pour découvrir là encore des villages paisibles aux murs dorés, sous des tours fortifiées qui font de l’ombre à la plage. Puis le val Bregaglia dont j’ai déjà parlé.