Belle exposition consacrée à Francis Bacon à la Fondation Gianadda de Martigny, avec le sous-titre « Présence humaine ». Je n’avais jamais à ce point ressenti la personnalité troublée et angoissée du grand peintre anglais, victime dès son plus jeune âge des violences de son père, puis des humiliations et des agressions sexuelles de ce voisin qui avait bien voulu le prendre en charge et l’emmener voyager à Paris ou à Berlin. Il gardera de Berlin un souvenir effroyable (« après Berlin, j’étais complètement déformé »). Il avait été expulsé de chez lui par son père une fois que celui-ci avait découvert son homosexualité. Toute sa vie, il sera plongé dans de noirs tourments, condamné à errer dans des quartiers damnés, vivant avec de jeunes hommes dont on ne sait jamais s’ils sont amants sincères ou s’ils cherchent à profiter de lui, en tout cas des amants qui sont tout autant paumés, angoissés et déprimés que lui, les deux principaux, Peter Lacy et George Dyer terminant leur existence par une forme de suicide (due soit à l’alcool soit aux drogues).

Francis Bacon peignait dans un atelier qu’il ne rangeait jamais, où s’accumulaient matières usées et moisissures, il fait un peu penser en cela à Soutine dont on disait que chez lui, il n’y avait que quelques objets de propres : ses pinceaux.

Il est éprouvant de penser que très souvent, trop souvent, le grand art est le produit d’affres et de souffrances mentales que les créateurs endurent jusqu’à leur mort. On est sans arrêt renvoyé à la fameuse question : faut-il être malheureux pour avoir du génie ? Si c’est le cas, ne préfère-t-on pas être heureux ? Les génies heureux sont rares, pourtant il a dû en exister, on pense au Titien, à Rembrandt, à Cézanne ou à Renoir, peut-être à Picasso.

Mais dans ce dernier cas (et d’autres aussi peut-être) cela cache quelque chose, dira-t-on… une certaine violence, une certaine propension à brutaliser le monde, comme l’ont fait notamment certains architectes : ceci est tellement bien raconté dans le film The Brutalist. Bacon était trop frêle, fragile et sensible pour brutaliser le monde autour de lui, alors il se brutalisait lui-même et, surtout, brutalisait la réalité sur ses toiles, qui ne laissent paraître que des corps malmenés, tordus, déchirés, des visages ensanglantés, des bouches écrasées. Cela pourrait être affreux à regarder et pourtant c’est d’une grande beauté : la couleur y est pour beaucoup, Bacon a utilisé des couleurs fraîches, franches, agressives comme peu l’ont fait. Ici un vert printanier parcourt d’un trait une chambre où gémit un corps nu, là il s’agit d’un violet ou d’un mauve qui transcende un cri de douleur.

Le fameux triptyque dévolu au suicide de George Dyer dans un hôtel parisien est une œuvre extraordinaire d’une audace incroyable, on y voit la déchéance de cet homme peint sans aucune pudeur assis sur la cuvette des toilettes puis dégobillant contre un lavabo. Le tableau du milieu est frappant : on y voit une sorte de vie spirituelle entre parenthèses symbolisée seulement par une petite ampoule qui ne parvient pas à éclairer la nuit noire encadrée par le chambranle de la porte. Des flèches orientées vers l’homme souffrant sur les deux tableaux extrêmes sont comme des marques d’insistance afin que nous regardions une vérité que nous ne voulons pas voir.

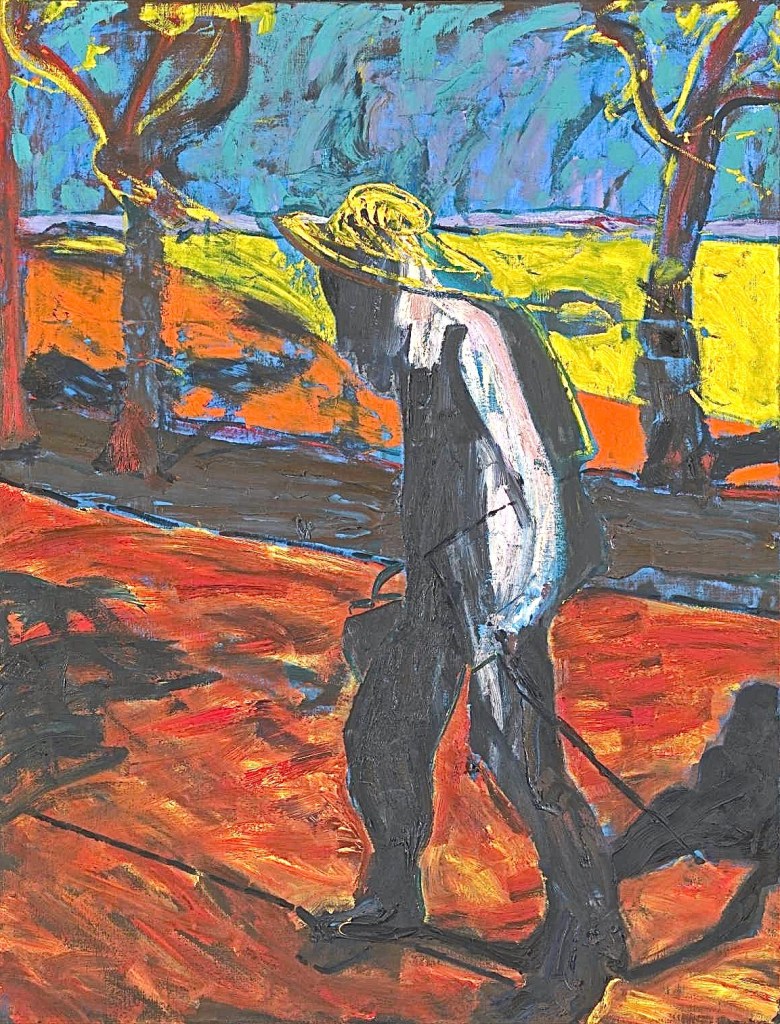

En 1957, le peintre croit avoir trouvé son frère ou son double en la personne de Vincent van Gogh, autre génie voué au malheur, il en tire deux œuvres magnifiques de grand format, inspirées toutes deux d’une peinture de l’artiste néerlandais : le peintre sur la route de Tarascon, les couleurs sont sourdes, le vert voisine avec le rouge, le soleil paraît écraser le marcheur qui porte un chapeau jaune, mais ce n’est pas le soleil rieur de la campagne provençale, c’est le Soleil noir, celui qui transforme le moindre déplacement en labeur.

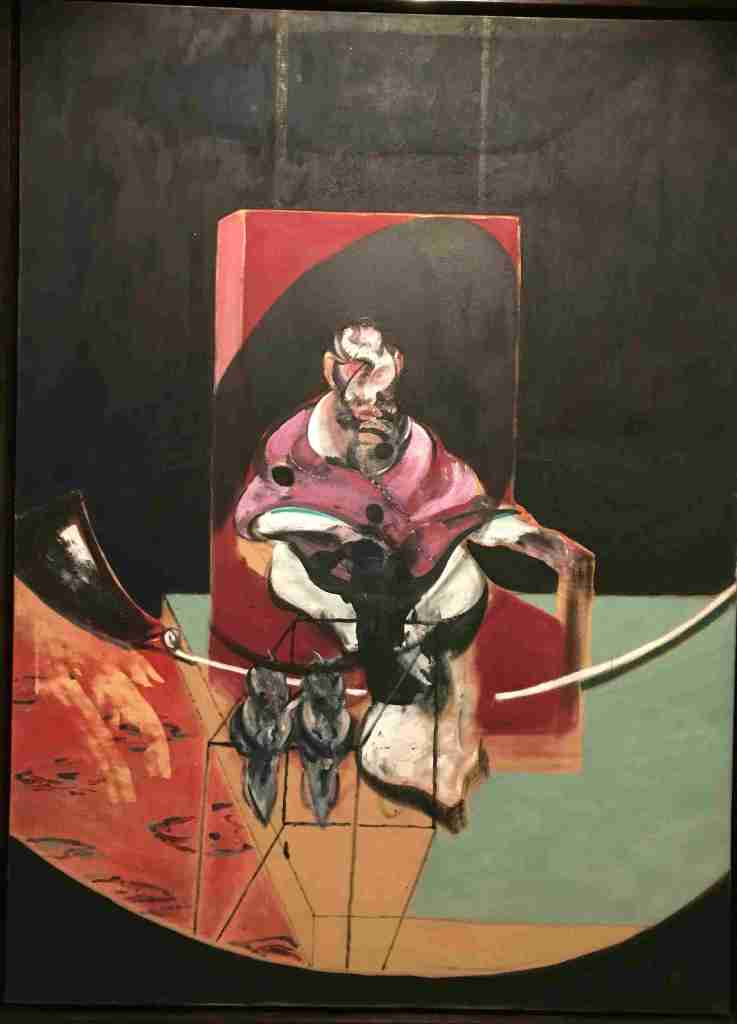

Un autre élément qui nous frappe chez Bacon est son rapport à l’espace. Même dans le cas des portraits, une tête, un corps sont repérés par rapport à un espace, au début souvent marqué par l’esquisse d’une cage, plus tard au moyen de raies, de stries qui portent une orientation, ainsi des marches d’escalier du portrait célèbre d’un homme en costard cravate et chaussures cirées, des raies du parquet d’un autoportrait datant de 1973, ou du mouvement d’un cycle dans le portrait de George Dyer à bicyclette. Sans parler bien sûr du fameux pape Innocent X, d’après Vélasquez, qui nous paraît aujourd’hui enfermé dans une papamobile anachronique.

Cette préoccupation pour l’espace me rappelle Alberto Giacometti, un presque contemporain, qui lui aussi a fait usage de cages pour situer ses sculptures, et mettait ses portraits dans un cadrage rigoureux.

Manière d’indiquer que l’un des paramètres fondamentaux garantissant la réussite ou non d’une œuvre plastique dans l’art contemporain est la façon dont elle est cadrée.

Merci pour ce texte, à défaut d’aller sur place, je me contenterai du catalogue !

J’aimeJ’aime

Je vais être indulgente ce matin…

Cet art ne m’inspire pas du tout, mais pour la première fois j’arrive à y voir quelque chose d’analogue avec les innombrables crucifixions qui jalonnent l’histoire de l’art sacré en Occident. Un tableau comme la Crucifixion de Grünewald est presque insoutenable à regarder, tellement la souffrance physique de Jésus s’impose au spectateur.

Mais je ne sais pas si Rembrandt était si heureux que ça. Son art est passé de mode de son vivant, et il a du s’éteindre dans une très grande solitude, conjuguée à la pauvreté, il me semble.

J’aimeJ’aime