L’île de Naoshima est un petit paradis artistique. On y accède en prenant le shinkansen jusqu’à Okayama, puis, de là, un petit train régional qui conduit au port d’Uno, à condition de changer à Chamayachi (je le dis car on ne sait jamais, vous voudriez peut-être y aller et en général ce détail ne figure pas sur les guides), agréable parcours ferroviaire ponctué d’étapes fleuries avec des publicités pour un train touristique qui s’intitule (en français dans le texte) La Malle de bois (circule entre Okayama et Onomichi tous les dimanche, on peut y mettre son vélo). De gros ferrys font la navette entre Uno et Miyanoura, le port principal de Naoshima, le trajet met vingt minutes, c’est dire comme l’île est proche de la côte de l’île principale, ici, c’est encore Honshu, mais si on poursuit la traversée, de l’autre côté, on sera à Shikoku, dont on aperçoit au loin les villes côtières, telle Takamatsu. L’arrivée se fait dans un petit port qu’on ne se lasse pas de regarder, avec ses boutiques basses, ses filets de pêcheur, sa nonchalance exposée montrant un Japon d’un autre âge, qui n’aurait pas évolué, pas connu la guerre, ni l’explosion industrielle. Pas étonnant que de grands artistes aient désiré y vivre et y produire. La jetée qui nous accueille est ornée en son extrémité de l’une des fameuses citrouilles de Yayoi Kusama, the Red Pumpkin. Cela annonce la tonalité : nous serons immergés dans l’art contemporain et particulièrement le Land Art, celui qui cherche à s’harmoniser avec les paysages. Le coup d’envoi de la tradition artistique fut donné par le grand architecte Tadao Ando qui a déposé son empreinte un peu partout en ces lieux. Les bâtiments du musée Chichu sont enterrés et les salles sous-terraines. Des œuvres parfois sombres, toujours magiques, s’incarnent au sein de maisons traditionnelles ou d’anciens temples rénovés. L’autre grand artiste du cru est Lee Ufan, qui transforme une vallée en œuvre d’art. Et comme dit précédemment, la grande Kusama est venue par là, elle aussi, y installant ses miroirs de Narcisse et autres citrouilles jaunes ou rouges.

On peut réfléchir à l’art en soi, à sa raison d’être. Certain.e.s penseront qu’il est inutile de chercher à ajouter de la beauté à la beauté, le paysage se suffisant à lui-même. On peut le penser. Mais l’art existe avec l’humanité. Dès l’âge de pierre apparaît un premier biface, qui nous surprend parce qu’il n’est pas comme les autres cailloux que nous pourrions ramasser, nous y avons reconnu un signe, une modification. Bien sûr, on le sait, avec l’apparition de l’agriculture, de l’industrie, avec le capitalisme ayant prétention à régir toute entreprise humaine, l’ajoût se fait destructeur, on a perdu la possibilité de se faire tout petits, à l’échelle de la nature, dissimulés même si présents, puisqu’il faut bien que nous existions et que pour cela, nous mettions nos œuvres aux côtés de celles des animaux, des plantes et des autres êtres vivants. C’est ainsi que je vois la place de certains architectes et de certains artistes. Ils essaient surtout de ne pas bousculer l’existant. Voir à ce propos le beau film de Ryûsuke Hamaguchi, Le Mal n’existe pas. C’est ce qu’il montre, à mon avis, ce film, l’existant contient aussi bien la nature que la culture, le seul souhait à avoir c’est qu’elles s’harmonisent, ce qui suppose un grand savoir. Dans le film, celui qui se présente comme un homme à tout faire (faute d’autre mot pour se désigner aux yeux de l’émissaire de la ville) possède justement beaucoup de savoir, le spectateur du film n’aura pas le temps d’en mesurer l’étendue, mais ce savoir est tel que celui ou celle qui ne s’en soucie pas risque le pire : il ou elle perturbera à tout jamais les équilibres et créera une catastrophe. L’âme japonaise, dans ce qu’elle a de mieux, semble familière de ces idées. Peut-être le doit-elle au bouddhisme zen. En tout cas, le film est pessimiste parce que bien évidemment, la machine (le Capital) n’en a cure, et avance telle un automate ignorant tout des rapprochements bizarres et des coïncidences de l’espace-temps réel. Au moment où elle se rend compte que « ça ne va pas », elle croit pouvoir intervenir pour éviter le pire, mais il advient pire encore. (Noter le titre Le mal n’existe pas, qui signifie à mon avis que le mal en soi ne fait pas partie de l’existant, initialement. C’est donc une invention contemporaine, liée au développement indéfini des forces productives). Fin de la digression.

L’île de Naoshima est l’exemple d’une recherche d’harmonie entre Nature et Culture. Montagneuse, ses creux sont transformés en galeries artistiques et ses villages en terrains de chasse au trésor.

La Valley Gallery expose dans un cadre cristallin une œuvre sur un étang, le jardin de Narcisse, travail monumental de Yayoi Kusama, qui fut exposé à la Biennale de Venise en 1966 et se présente comme un nombre énorme de boules argentées posées sur l’eau, qui renvoient la lumière environnante tout en émettant un murmure constant, celui que font les boules en s’entrechoquant au gré du vent. Juste au-dessus, en bordure d’étang, Les 88 statues de Bouddha créées à partir des scories de production industrielle à Teshima, œuvre créée en 2006 par Tsuyoshi Ozawa, dont le titre en lui-même indique bien ce qu’il faut y voir, la menace toujours existentielle qui pèse aussi bien sur notre environnement, notre monde physique, que sur le monde spirituel. Au-dessus, un petit temple de béton comme les aime Tadao Ando, sans angle droit pour mieux épouser la forme du vallon, filtrant les rayons du soleil et hébergeant sur ses marches quelques-unes des boules-miroirs qui se sont égarées. Vallée plus large et descendant vers une plage, le musée gallerie Lee Ufan mélange aux formes végétales une arche métallique, des rectangles d’un noir profond et un mât qui donne au tout l’aspect d’un navire échoué et disloqué. Plus loin dans la montagne, le musée Benesse qui renferme les David Hockney de l’hotel Acatlan, A Walk around the Hotel Courtyard. Et plus haut, le Chichu Art Museum, le musée enterré. Mais hélas, nos déplacements en bicyclette (électrique) ont pris trop de temps et nous arrivons trop tard : le nombre limite de visiteurs a été déjà atteint et nous ratons ce qui, paraît-il, est le plus beau de l’île…

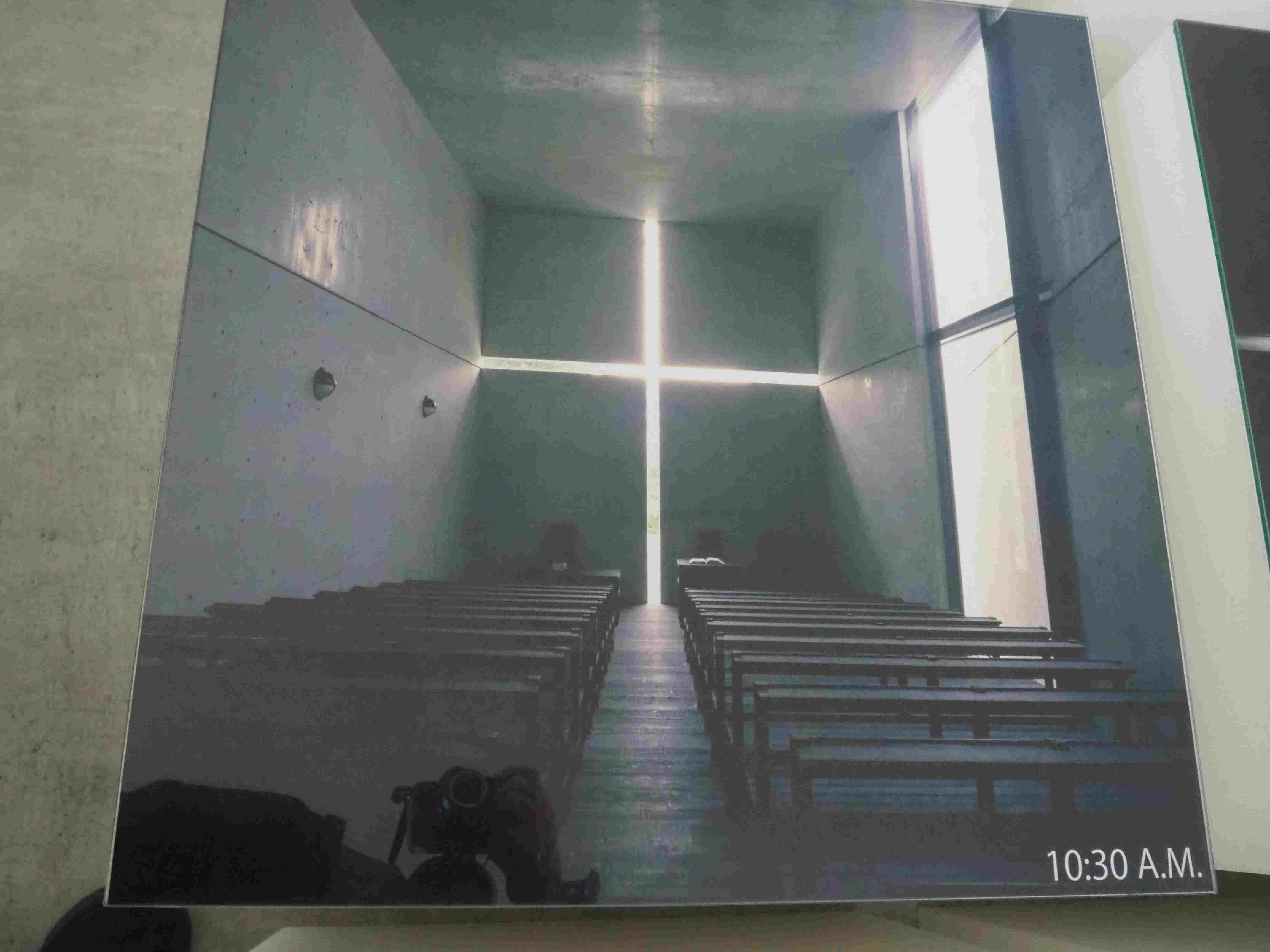

Nos vélos loués nous auront quand même permis d’atteindre par deux fois le port opposé à celui par lequel nous sommes arrivés, Honmura, avec son Art House Project, là où des maisons traditionnelles ont été transformées chacune pour héberger une œuvre unique. Six musées à visiter, six œuvres à contempler. Kadoya contient un parterre inondé où surnagent des lumières LED multicolores (il y en a 125) qui sont chacune un compteur égrenant les dix premiers nombres, le tout à des rythmes différents, définis par des résidents du village (Tatsuo Miyajima, 1998). Minamidera fait, elle aussi, dans l’obscurité, mais la plus totale. Elle se visite par groupes de spectateurs qui ont rendez-vous à une heure bien précise. Nous entrons guidés, et avançons avec une main posée sur la cloison, dans le noir profond, jusqu’à un point où nous nous immobilisons et finissons après que nos yeux se sont accoutumés à l’obscurité, à percevoir des formes blanchâtres ou colorées (James Turrell & Tadao Ando, 1999). Gokaisho met en comparaison les magnolias naturels d’un jardin zen avec ceux sculptés dans le bois de l’artiste Yoshihiro Suda (2006). Quant à Go’o Shrine, c’est un temple de bois avec un escalier de glace qui se poursuit dans les profondeurs d’une grotte que nous atteignons à la lumière d’une torche (Hiroshi Sugimoto, 2002). Le village héberge également un petit musée Tadao Ando, réceptacle de nombreuses maquettes de ses œuvres, dont l’église de lumière, projet réalisé à Osaka à partir d’une commande où l’on demandait la structure la plus simple possible et la moins onéreuse. Ando eut l’idée d’une sorte de boite à chaussures, coupée obliquement par un mur, avec dans un des plus petits côtés, deux failles rectilignes par où passe la lumière et qui se coupent orthogonalement : c’est la croix divine.

Tadao Ando a construit un magnifique hôtel sur la pente, dominant la mer, mais ce n’est évidemment pas là que nous sommes descendus. Nous, notre hébergement, c’était chez Mrs Marella qui tient une guesthouse au bout d’une rue de Miyanoura, à l’enseigne de Seven Beach. Une maison en bois qui ne paie pas de mine, avec sa porte coulissante donnant sur la rue, ses petites chambres dotées de moustiquaires où l’on dort sur des futons que l’on déplie soi-même, douche partagée mais si on souhaite plus d’eau chaude on peut toujours aller au bain commun qui se trouve à 200 mètres de là, escalier raide mais petit déjeuner compris. Nous y avons rencontré un couple israëlien ayant temporairement fui leur pays en proie au doute et à la tragédie, une Française établie comme orthophoniste en Polynésie sur une île à 200 kms de Tahiti ainsi qu’une jeune Genevoise inscrite en Ecole d’Art venue chercher matière à son travail de fin d’études. Nous avons loué des vélos électriques, meilleur moyen pour parcourir l’île, qui connaît des pentes très fortes lesquelles ont bien failli nous faire mettre pied à terre, et en partant, nous nous sommes dit que nous reviendrions car il restait encore beaucoup de choses à voir (et puis le restaurant Little Plum est tellement sympathique).