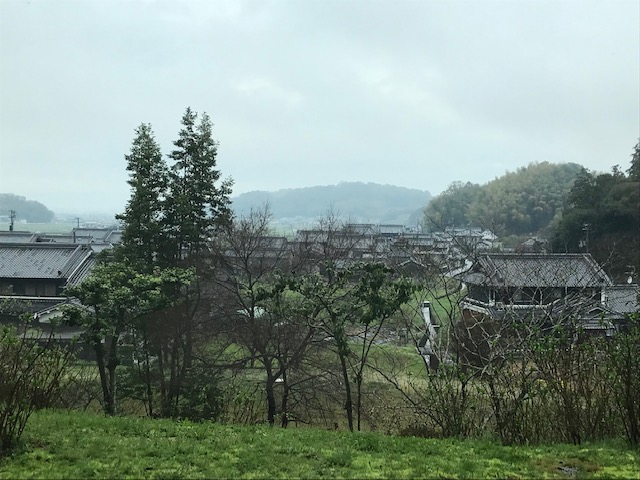

Nara est à 45 kms au sud de Kyôto. On la présente souvent comme la première capitale, sous le nom de Heijô-kyô, en fait c’est la deuxième. La première fut Fujiwara-kyô. En général les touristes n’y vont pas, sauf à être motorisés. Le site est dans la commune d’Asuka. On peut arriver en train à proximité mais pour aller plus loin, cela ne doit pas être si facile. Heureusement, notre amie Kozen s’est gentiment proposée pour nous y emmener. Asuka est un village paisible, tout de maisons construites dans le style typiquement japonais, avec leurs toits de grosses tuiles bleutées et leurs faîtages relevés aux extrémités. Temps ce jour-là pluvieux.

Nous avons quitté Kyôtô par la ligne Kintetsu, entre les toits avons aperçu le Tôji ou Temple de l’Est qui marquait autrefois l’entrée de la ville, à l’époque où elle pouvait être représentée comme un vaste rectangle avec le plus petit côté au Sud et au Nord, au Nord le palais, descendant de lui la grande avenue de l’oiseau rouge jusqu’à la porte Rashomon au sud et de part et d’autre de l’avenue, la capitale de gauche (Sakyô) et la capitale de droite (Ukyô), division encore visible aujourd’hui, au quart de la longueur, venant du Sud, le marché dont il reste trace (marché Nishiki) et que nous avons visité, et où nous avons goûté les grosses huîtres chaudes, les anguilles en brochettes et les « scalops » elles aussi chauffées sur une plaque, et même un verre de saké pour voir le goût que ça avait, mais la ville est si grande que nous n’avons pas eu le temps de voir tout ce que nous aurions aimé, et la pagode du Tôji nous n’avons fait que la voir du train.

Ligne de banlieue, qui dessert les bourgades discrètes jusqu’à notre lieu de rendez-vous, Yamato-Yagi. « Yamato » était déjà le nom de la région à l’époque où le nom « Japon » n’avait pas été donné à l’empire, ou plutôt le nom « Nihon », qui est la même chose quand on regarde simplement les deux caractères dont les deux noms sont faits : ce sont les mêmes, mais avec une prononciation différente, nous avons repris en Occident le nom prononcé en chinois mandarin (je-pen). C’est dire qu’en arrivant à Yamato, nous touchons déjà un fondement sérieux de l’histoire japonaise. Ayant retrouvé notre guide improvisée, elle nous conduit directement à Asuka. Contournant le petit village, elle nous emmène au musée de Man’yo qui est, en fait, un vaste complexe culturel, avec films, video, cafeteria ouverte par de grandes baies vitrées sur la nature, construit autour de vestiges de la vieille cité. Ensemble entièrement consacré à la poésie du huitième siècle, recueillie par un fonctionnaire de la cour impériale, Ôtomo no Yakamochi (718 – 785) dans une anthologie dénommée Man.yôshû, ce qu’on peut traduire par « recueil des dix-mille feuilles ». Recueil fascinant car il marque le début de la transcription littérale des chants et poèmes qui n’existaient jusque là que sous forme orale. Comme cela date d’une époque où hiragana et katakana n’existaient pas encore, le scribe devait adapter les caractères chinois à la langue japonaise, ce qui fournit un temps une écriture curieuse, mêlant le sens des idéogrammes à leur interprétation phonétique, la Man.yogama. Ce musée s’adresse donc à des spécialistes de la calligraphie, ce qui ne nous empêche pas d’être intéressés à la fois par les feuilles détachées de l’arbre des dix-mille, et par les mises en scène de la vie quotidienne en milieu populaire de cette époque, qui comprennent assemblées de musiciens et danses collectives (qu’on essaie de faire reproduire par les enfants des écoles). Quant au sens des poèmes, nous ne le percevrons qu’au travers des ouvrages historiques en français qui abordent cette période (par exemple le beau livre paru récemment de Laurent Nespoulous et Pierre-François Souyri sous le titre « Des chasseurs-cueilleurs à Heian, -36000 à l’an mille » aux éditions Belin). Ce que l’on nous dit dans tous ces poèmes, ce sont les misères de la vie, les sentiments amoureux, les amours déçus, les deuils et les chagrins. La poétesse Kasa no Iratsume dit ainsi sa mélancolie :

Brume du matin,

Rencontre aux vagues contours

Ainsi est cet homme

Et voilà pourquoi je l’aime

D’un amour à en mourir.

Un autre poète dira :

A quoi comparer notre vie en ce monde ? A la barque partie

De bon matin qui ne laisse pas de sillage.

Ces poètes sont autant des nobles et des aristocrates que des pêcheurs, des artisans ou des garde-côtes. Des femmes semble-t-il aussi bien que des hommes.

Dans un halo de cerisiers en fleurs, surgit, au sommet d’un tumulus, le kofun d’Ishibitei, tombe d’un important aristocrate mort en 626, étonnant assemblage de blocs de pierres (d’une masse totale estimée à 2500 tonnes) surmontant une chambre funéraire en forme de tunnel, puis, plus loin, et vu de loin, le champ qui reste du palais de Fugiwara.

*

Le Shoku Nihonji nous apprend que pendant la deuxième lune de l’an 707 commencent les discussions à propos d’un changement de capitale. Pendant la troisième lune, un responsable de projet est nommé, et pendant la neuvième lune Genmei-tennô [l’empereur] procède à une inspection du site retenu ; les travaux débutent à la douzième lune ; le transfert de la capitale, désormais appelée Heijô-kyô, est véritablement achevé pendant la troisième lune de l’an 710. Voici ce que dit notre livre de référence déjà cité. Nous suivons approximativement ce chemin lorsque nous nous rendons d’Asuka à Nara, empruntant, au retour comme à l’allée, la ligne Kintetsu. La ville moderne de Nara, contrairement à celle de Kyôtô, ne se mélange pas avec la ville ancienne, ce sont deux parties séparées. Notre auberge de jeunesse est près de la gare JR, sorte de boîte à chaussures toute noire, en bois, avec de nombreux vélos à louer accrochés près de la porte d’entrée. L’intérieur, comme c’est souvent le cas au Japon, paie plus de mine que l’extérieur : il s’agit de remplir un espace réduit de manière optimale et de se doter de toutes sortes d’objets qui facilitent la vie. Les chambres ressemblent à des coquilles rembourées où l’on se tient bien au chaud. Au restaurant traditionnel près de la gare, un délicieux pot-au-feu à la japonaise. Cela s’appelle oden. On y met des okomase (littéralement : selon votre gré, ou je m’en remets à votre bon plaisir) et des ochazuke (litt. trempés dans du thé).

Sanjo-dori, la rue centrale, conduit tout droit au parc qui ensère la vieille ville. Sur la gauche en arrivant, on a tout de suite la plateforme du Kôfuku-ji, temple bouddhiste des premiers temps, déplacé de Fujiwara-kyô à Nara lors de l’édification de la nouvelle capitale et qui a souvent brûlé au cours de l’histoire. Mais c’est une habitude, tous les temples brûlent un jour ou l’autre (même le fameux Temple d’Or en a subi la triste expérience) et ils sont reconstruits au fil du temps, ce que nous avons sous les yeux est donc rarement « l’original ». Fin, en conséquence, de l’illusion d’authenticité liée à une permanence d’identité matérielle, c’est l’esprit de l’édifice que nous contemplons et nous oublions complètement qu’il date de 1240, du XVIIIème siècle, des années trente, voire même de 2018. Des temples furent détruits au début de l’ère Meiji, époque de rebellion anti-cléricale, mais ils furent reconstruits. Le kondo central, détruit en 1717, n’a été réouvert qu’en 2018 ! On fit à cette occasion une grande cérémonie bouddhique que l’on peut encore voir sur YouTube. L’ensemble contient aussi une pagode à trois et une pagode à cinq étages.

L’instauration de la capitale Nara a en gros coïncidé avec le triomphe du bouddhisme : le moment où celui-ci est devenu religion d’État et où les empereurs ont voulu le diffuser à travers le pays en implantant partout de grands temples d’État (kokubunji), un au moins par province, dont le plus imposant devait bien sûr être celui de la capitale. D’où le fantastique édifice du Todaiji. On ne peut rien dire sans doute ici qui n’ait été déjà dit. Juste saluer les dimensions impressionnantes, l’émotion qui prend à voir l’un des plus hauts bouddha (assis) qui soit (18m, plus que le Grand Bouddha de Kamakura), que l’on appelle Daibutsu, entouré de ses boddhisattvas et des guerriers aux regards terribles qui sont chargés de les protéger, au sein de la plus grande structure en bois existante. L’inauguration eut lieu en 752 au cours d’une fête immense présidée par un moine indien du nom de Bodhi, en présence de la monarque d’alors, l’impératrice Kôken-tennô et de son père l’ex-Shômu-tennô, de sa mère et de tous les dignitaires de la cour. Les noms des participants figurent dans l’ensemble d’instruments et d’objets contenus dans la réserve du Shôsô-in. On dit qu’un tel grand chantier entraîna une véritable ruine économique.

On se promène dans le grand parc sur le pourtour d’un lac, sous les cerisiers en fleurs, escortés par des cerfs et des biches, trait caractéristique de ce lieu où les cervidés sont sacrés (comme à Miyajima d’ailleurs), pauvres animaux harcelés par la foule des touristes invités à acheter pour eux des biscuits spéciaux. Un passage de nuages fait se brouiller un peu le reflet dans l’eau des grands cerisiers dont les fleurs s’envolent au gré du vent.

Dans les musées, nous sommes touchés par la grâce des statues (que l’on ne peut malheureusement ni photographier ni dessiner, et dont on trouvera rarement des reproductions, comme si toute forme de reproduction était interdite… par qui ? Par la religion ? Par l’État ? Par les confréries de moines ?). Toutes faites d’une matière qui paraît vivante, qu’elles soient en terre cuite ou en bronze, personnages à taille humaine, guerriers grimaçant, généraux aux visages parfois drôles, comme celui dont la tête a été remplacée par celle d’un oiseau, cela devait sûrement signifier quelque chose… Les bouddhas silencieux aux visages ouverts vers ceux qui les regardent. Mains ouvertes aussi, ou bien dirigées vers le sol, ou encore relevées en un mouvement qui dit « arrête-toi », ou bien « stop à toute violence ». Cette épreuve de la beauté renvoie à des expériences semblables vécues ailleurs, Venise, qui nous fait penser au personnage central de Thomas Mann, que la beauté du cadre renvoie à sa propre mort et finit par se cristalliser dans l’apparence physique du jeune homme. J’y pense lorsque, dans le petit restaurant où nous tentons de nous nourrir de crevettes enrobées de friture et de morceaux d’anguilles un peu trop grasses à mon goût, je perçois au loin les figures animées d’une jeunesse qui se divertit à coups d’éclats de rire et de tapes sur l’épaule, l’une d’elles séduisant par sa grâce, à l’instar des statues du musée, sans qu’on puisse dire s’il s’agit de celle d’un garçon ou d’une fille. Il suffira bien sûr d’un mouvement, d’un rapprochement, pour que le charme se brise.