Auprès de mon périf, je vivais heureux, j’aurais jamais du m’éloigner d’mon petit périf… Il s’est créé aux portes de Paris des quartiers au bord du périphérique, centres commerciaux, immeubles, silos à dormir en guise d’hôtels. Comme c’est moins cher, c’est là où l’on se loge entre deux journées parisiennes à courir les expositions et les soirées théâtrales. Si on soulève les lourds rideaux (heureusement, il y en a), on découvre au petit matin sous un ciel gris et bas, de lourds camions, des SUV pressés, des camionnettes et des breaks qui filent sous des portiques bleus vers des destinations mirages, Roissy, porte de Bagnolet, Clichy sous Bois… Les lettres réclames d’un super marché clignotent en rouge et des halles de restauration s’intitulent bravement « Le » restaurant comme s’il n’y en avait qu’un seul, comme si c’était lui et qu’on allait se gorger de délices sous ses enseignes vertes et blanches. Entre deux piliers, des fleuristes. Au coin du bâtiment en verre et béton la station de métro qui porte le nom d’un ancien maréchal de France. Ces paysages sont rarement décrits. Les Parisiens s’y sont habitués. Les provinciaux ne s’y attardent pas. Or il advient qu’on y dorme, il advient qu’on y vive. À vingt minutes de là, les quartiers qui nous attirent, ayant davantage les faveurs touristiques. Qui s’agglutinent autour de quelques lieux magiques. Centre Beaubourg. Bibliothèque Nationale de France. Place de l’Odéon. Collège de France. C’est Paris. Le Paris de ceux qui viennent chercher émotions artistiques et théâtrales. Pas celui des gens qui sont à l’extérieur, butant sans cesse contre le mur périphérique.

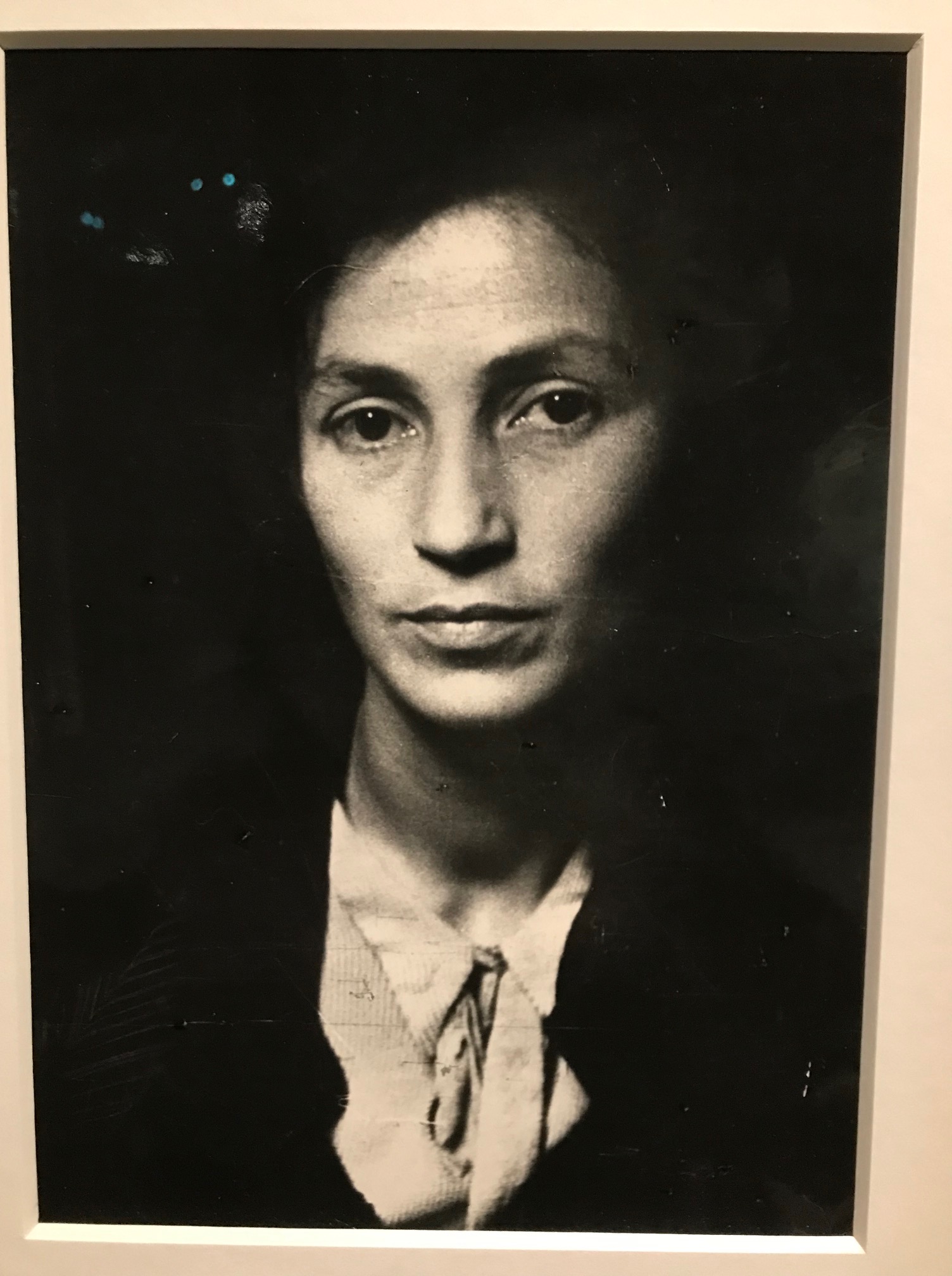

A Beaubourg, il y a encore pour quelques temps l’exceptionnelle exposition Corps à corps, une véritable histoire de la photographie, montée par Marin Karmitz et le Centre Pompidou. Cinq cent images rassemblées, ou domine le visage, le portrait dans tous ses aspects, d’abord hommage à ceux que l’on photographie, y compris soi-même (belle série d’autoportraits du photographe polonais peu connu Witkiewics) puis abord plus profond, un visage comme un paysage que l’on n’en finirait pas de contempler. Ou bien portrait d’anges. Anges du bizarre. Le surréalisme est beaucoup passé par là. Dora Maar et Man Ray ont une grande part. Marin Karmitz racontait un jour, à la radio, que sa photo préférée était celle d’un chapeau, prise par Man Ray justement, d’un chapeau ayant appartenu au photographe, bien sûr, et qui était tombé entre les mains de M.K. puis qu’il avait perdu, et enfin retrouvé sous forme de cette simple photo, qui reste énigmatique pour le regardeur anonyme et que j’ai retrouvée dans les marges d’un texte de Tristan Tzara (cf. ci-dessous). Photo de rien, que l’on ne remarque presque pas. A côté de cela, tous les grands photographes sont là, bien entendu, de Stiglitz promoteur de la straight photography, Dorothea Lange, Paul Strand, Walker Evans, beaucoup d’Américains, à Depardon, Robert Frank, Boltanski, William Klein. Fantastique photo de William Klein « devant une boulangerie » où l’objectif est réglé sur le second plan, laissant flou, au premier, le visage, qui occupe les trois quarts de la photo, d’un enfant qui sourit. J’aime aussi beaucoup les photographes du nord, comme Anders Petersen ou Christer Strömholm, leurs images des bas-fonds, des ports, des amants furtifs et des marins interlopes. En parlant d’amants furtifs, Cartier-Bresson s’immisce au plus près des corps, il entre par les portes entrouvertes et découvre des entrelacs de membres qui s’enlacent, femmes qui font l’amour, à Mexico, en 1934. Photo intitulée l’Araignée d’amour. Plus graves et combien bouleversants, les portraits de Julia Pirotte. La photographie est devenue avec le temps le meilleur langage de témoignage, propre à la réflexion sur l’histoire et sur l’éthique. Le portrait de sa sœur, fait par Julia Pirotte, claque comme un coup dans le coeur quand nous lisons le commentaire qui nous explique son terrible destin, sous la hache des bourreaux nazis.

Julia Pirotte et Christer Strömholm

Il existe, par-delà les mondes et les fortifications des cerveaux humains, s’opposant aux soifs qui nous assaillent de toutes parts, entre les décombres de granit et les déchets végétaux, les scories et les détritus de toutes sortes de connaissances fragmentaires et anguleuses, cailloux inadaptables à l’ordre universel, sentiments larvaires sur lesquels se greffent les superstitions, il existe une immense consolation, c’est de découvrir dans les soi-disant petits événements passagers la confirmation de certaines perspectives générales qu’on s’est aménagées à la faveur de la vie. Tristan Tzara

Anders Petersen et William Klein

A la BnF, vient de se terminer l’exposition Epreuves de la matière. Ici, un autre propos sur la photographie, décollé de l’histoire et du témoignage, fondé sur le rapport à la matière, qu’elle soit minérale ou cosmique. La photo est ici un rapport chimique, une interaction entre de multiples composants qui sont comme autant de paramètres sur lesquels on peut agir, donnant tour à tour l’accent sur le grain, sur le révélateur et sur le papier qu’on utilise. La liste des textes sur les cartons de présentation tiendrait lieu de manuel et de mode d’emploi. Les résultats sont stupéfiants, on voit le monde différemment, sous un rapport peu souvent rencontré, diverses versions du monde comme si nous pouvions à volonté changer nos organes de perception et tout à coup voir les collisions d’atomes sous l’apparente platitude des choses.

Photo encore : Viviane Sassen à la MEP, dont on aimera surtout les photos prises en Afrique et à Surinam qui sont de vraies tableaux colorés.

Viviane Sassen

Peinture. Grandes et belles toiles fraîches et émouvantes de Françoise Pétrovitch représentant des personnages, surtout des adolescent.e.s en gros plan (Galerie Sémiose, rue Quincampoix). Images de la maison, petites toiles ou aquarelles qui reproduisent le silence des intérieurs, par l’artiste espagnole Rosa Artero (Galerie Camera Obscura, 268 – Boulevard Raspail).

Sculpture. Alberto Giacometti en son institut de la rue Victor Schoelcher, délicatement pris en main par un autre sculpteur spécialiste de la figure humaine, Ali Cherri.

Théâtre. A la Cartoucherie, où nous allons pour la première fois, un espace théâtre accueillant pour une pièce stimulante : Notre vie dans l’art. Mise en scène de Richard Nelson. Les comédiens de l’école de théâtre de Stanislavsky ont fait une tournée américaine dans les années vingt. Ils se retrouvent tous autour d’une table pour faire part de leur expérience. L’un d’eux est un Russe immigré qui vit déjà à Chicago et est allé rencontrer les commanditaires à New York, qui lui ont fait part de la situation financière catastrophique. Les comédiens de la tournée sont confrontés à la dureté implacable du capitalisme. En même temps ils reçoivent de mauvaises nouvelles de Moscou : ils sont victimes d’une campagne de haine, on les accuse de frayer avec de richissimes Russes blancs, presque accusés de trahison, leur retour s’annonce mal. Stanislavsky doit écrire des lettres suppliantes au camarade Staline. Très bien joué. Voici un théâtre simple, vivant et stimulant. Les spectateurs sont conviés à cette table, les comédiens leur parlent naturellement comme nous parleraient des convives que nous avons invités. Stanislavsky est grand, fort, ressemble à un roc et pourtant, il est tout dans la sensibilité et le goût de la beauté pure. Il ne pense même pas à s’indigner des conditions d’emploi de sa troupe, prêt à trouver des raisons, des excuses, cherchant à comprendre. L’une des femmes à cette table est la propre épouse de Tchékhov, dont l’âme rôde en permanence sur ce spectacle.

La pièce de Nelson nous met au coeur d’une question : le rapport de l’art à la société marchande. Question qui se trouve naturellement posée en un autre lieu, au musée Picasso (actuellement en réfection), où se trouve une reconstitution approximative de l’appartement du marchand d’art Léonce Rosenberg. Celui-ci avait commandé à la fin des années vingt des toiles aux grands maîtres de l’époque. Il y avait là Pablo Picasso, Fernand Léger, Max Ernst, Giorgio de Chirico, Gino Severini, Francis Picabia et des cubistes, Gleizes, Metzinger, Valmier, etc. Exposition très décevante. Aucun de ces grands noms ne s’y trouve représenté par une œuvre digne de lui, les artistes mineurs restent mineurs, le cubisme apparaît comme devenu académique, les toiles des peintres italiens traitent de sujets pompeux. Tout ça pour décorer un appartement. Le marchand d’art a voulu se montrer le roi des arts modernes, inaugurant en grande pompe ses salons et ses chambres en 1931, peu de temps avant que tout s’effondre dans la faillite. Il avait fait fortune en profitant des déboires d’un autre marchand d’art, Daniel Henri Kahnweiler, qui avait été chassé de son rôle parisien par l’État français parce qu’il était allemand. Ces mauvaises actions furent dénoncées par les artistes eux-mêmes, dont Georges Braque, qui, paraît-il, lui cassa la figure.

Il ne devrait pas y avoir de « marchand d’art ». Cette dénomination dénonce crument le projet qui entoure l’art dans la société capitaliste : le transformer en marchandise.

Par cette marchandisation, l’art devient objet de fétichisme. Les œuvres sont les fétiches que l’on sacralise au lieu simplement de s’attarder devant elles pour en apprécier la beauté et le caractère innovant.

Il y a quelques temps, deux femmes ont aspergé Mona Lisa de soupe. On a crié au scandale. A l’émission La Grande Librairie, qui accueillait des auteurs spécialisés dans l’art (Yannick Haenel, Thomas Schlesser, Camille de Peretti), Haenel a vaguement défendu l’action au nom de ce qui la motivait, un idéal de soutien à l’écologie et à la sécurité alimentaire, mais un autre, Schlesser a vigoureusement pris position contre : si certes aujourd’hui les œuvres étaient protégées par une vitre, n’allait-on pas bientôt voir des pots de soupe se répandre sur des toiles non protégées, pensait-on au travail admirable effectué dans les musées à des fins de protection des œuvres d’art, auquel participent conservateurs et gardiens ? De fait, moi, ces dames, je les avais trouvées courageuses. Il faut arriver à faire face à un public, balancer son bol de soupe, et se retourner en enlevant sa veste et en montrant le slogan pour lequel on agit. Le geste est symbolique. Il n’est pas dirigé contre une œuvre, mais contre le fétiche en quoi on l’a transformée. On se scandalise pour quelques gouttes de potage là où il ne faudrait pas, alors qu’on détourne les yeux des morts causés par la crise climatique (en ce moment, centaines de victimes sur la côte Pacifique du Chili).

Cette attitude est significative de ce fétichisme qui affecte l’œuvre d’art aujourd’hui plus que jamais. Et pourtant, l’art sert la beauté, laquelle est éphémère, presque par définition. Voyant les très belles toiles de Françoise Pétrovitch, je me dis que je ne serais pas gêné de les voir s’effacer, comme on a vu s’effacer certaines fresques lorsqu’on les a mises au jour. Cette impermanence réduirait la tendance au culte. Elle ne ferait que stimuler tous les artistes, même ceux qui sont artistes en herbe, afin de les remplacer si jamais elles disparaissent.

A un coin de rue dans le Marais, on voit actuellement une fresque se faire, dans le genre Street Art, elle est l’oeuvre de l’artiste chinois Fansack. Ces fresques sur les murs sont peut-être l’exemple de cela : un art que l’on peut effacer, recouvrir toujours par d’autres fresques. Comme la plage est toujours recouverte de nouvelles vagues.

Il y a quinze jours une de mes dernières amies me restant au pays de ma naissance a décidé de rompre avec moi. En revenant sur notre correspondance par mail qui date d’au moins quinze ans maintenant, de manière interrompue, j’ai vu que nous avons eu un désaccord sur les funérailles ces derniers temps…

Je continue à estimer que les funérailles sont précieuses, même si ça devient difficile et douloureux, voire impossible de se déplacer pour y aller, vieillesse et distance oblige. Et je vois arriver cette tendance de la mère patrie qui m’inquiète : la tendance à vouloir… NOUS effacer (ne parlons pas de l’oeuvre de l’art), comme si nous n’avions pas vécu, comme si notre vie n’avait rien été, tout en professant la beauté de… l’éphémère, par exemple. Question de perspective ? Depuis quand est-ce que l’Homme fait quelque chose de ses morts (même les éléphants font quelque chose de leurs morts, alors nous…) ? Et maintenant, sous peine de se considérer comme.. fétichiste ? on devrait TOUT laisser partir à la dérive ? Ce n’est pas un peu.. excessif là ?…Pour être encore plus provocatrice, comme je sais l’être, la tendance à effacer n’a-t-elle pas déjà été pas mal perfectionnée par le régime… nazi ? Pourquoi diable voudrions-nous nous infliger nous-mêmes ce que, naguère, les bourreaux tortionnaires NOUS infligeaient ? Avouez que c’est mystérieux, tout ça. Carrément désespérant des fois.

Pour les hôtels anonymes et impersonnels des nouvelles zones, il reste l’alternatif des hôtels plus ou moins bouges intramuros. Le genre d’hôtel où on peut trouver des traces de sang des personnes ayant fait la chasse aux moustiques les soirs d’été torrides dans la capitale, faute d’avoir des clims… PERFORMANTS. J’ai toujours eu un petit faible pour les hôtels bouges, où on sent la vie bien plus que dans les chaînes où la propreté (o combien bourgeoise, cette propreté, d’ailleurs…) est rutilante. A prendre la température de ce billet, pourtant, je me demande pendant combien de temps vous allez vouloir retourner dans la capitale qui va main dans la main avec… capitalisme, d’une certaine manière. Peut-il y avoir du capitalisme sans capitales ? A méditer.

Pour ma part, j’ai déserté la capitale maintenant. Il m’est devenu impossible de fermer les yeux sur le calvaire des longues minutes de traversée de la… ZONE en train pour arriver dans les coquets coins touristiques de Paris. Je ne pouvais plus fermer les yeux…ni regarder sur un écran quelconque pour échapper à cela. Restait la solution de ne plus y aller.

Bon courage à vous.

J’aimeJ’aime

je parle de fétichisme à propos des objets, y compris des oeuvres d’art, c’est ce qu’on appelle le fétichisme de la marchandise, je ne parle pas de fétichisme à propos des personnes. je devine ce que vous allez bientôt me dire. Et l’amour, et l’amitié, ce sont des catégories fétiches aussi? Eh bien non, et même si certains penseurs « critiques » ont l’air de le penser, je leur dirai non. Bien sûr, souhaiter enterrer ses morts n’est pas du fétichisme, c’est juste vouloir accomplir un rituel en faveur de la dignité des disparus. Tout l’art de réflexion (et de la philosophie?) est de savoir mettre des nuances, établir des limites. Paris, capitale, capitalisme oui, vous n’avez pas tort, et pourtant, là aussi je ferai oeuvre de nuance, je continuerai d’aller à Paris parce ce que c’est là que l’on peut le mieux suivre la vie artistique et théâtrale. Le théâtre de la Cartoucherie, c’est quand même plus intéressant que le Théâtre Municipal de Grenoble…

J’aimeJ’aime

Je n’ai rien contre les nuances. J’essaie de les pratiquer aussi, même si ça peut paraître improbable.

Pour le théâtre, je ne sais pas. Pour dire quelque chose de pas très nuancé, je dirais que le problème du théâtre en ce moment, c’est que quand Dionysos passe autant de temps dans la salle, il ne peut pas être sur la scène aussi. C’est un problème épineux, où malheureusement, le théâtre sur la scène est perdant, et pour ma part, je le vois vivant en appartement surtout. Mais… avec de petits moyens.

J’aimeJ’aime