En fouillant au fond des tiroirs, on trouve parfois des trésors personnels : des choses que l’on a écrites puis que l’on a oubliées, de vieux articles que l’on aurait voulu publier, voire même des manuscrits qui n’ont pas trouvé éditeur. Tout n’est pas parfait, l’écriture n’y est pas régulière, les idées parfois pas poussées jusqu’au bout. Mais quand même. Je retrouve ainsi un vieux travail datant des années quatre-vingt, intitulé « Topologie et énonciation », publié dans une revue ultra-confidentielle : les Archives et Documents de la Société d’Histoire et d’Epistémologie des Sciences du Langage (numéro 3, 2ème trimestre 1982). Vous vous rendez compte. Qui va lire cela, qui en connaît même l’existence. Et pourtant lorsque je le lis maintenant, je trouve que le modèle proposé des fonctionnements discursifs est intéressant, demeure d’actualité : rien de semblable, à ma connaissance, n’a été fait depuis. L’idée de base de cet article était de prendre au sérieux la thèse de Wittgenstein selon laquelle nos dires se répartissent dans un espace. Le philosophe viennois disait qu’on ne pouvait pas plus violer certaines contraintes de l’espace qu’il qualifiait lui, de « logique », qu’on ne pouvait dessiner dans le plan euclidien de figure absurde, comme un triangle dont chaque angle aurait été droit ou un carré ayant un côté plus grand que la diagonale. C’était cela en somme la vraie « logique », pas celle d’Aristote, mais celle d’un espace. Je voyais là en plus un rapport avec la relativité générale qui dit que des lois physiques, comme la gravitation, ne sont, c’est désormais bien connu, que la conséquence de la courbure de l’espace physique (qui, cette fois, n’est plus euclidien mais minkowskien). Dire que les mots et expressions se déplacent dans un espace, c’est dire qu’ils sont soumis aux irrégularités de cet espace, et surtout à ses singularités. Un trait fondamental du discours est son dialogisme : dans le dialogue, se rencontrent des paroles. De ces paroles en contact ou en collision naissent des formes dont on pourrait faire peut-être la classification. Bref, tout cela permettrait de comprendre, au moins de décrire, ce qu’on nomme des phénomènes discursifs, ou phénomènes de l’ordre du discours. Dans les années quatre-vingt, nous étions fortement influencés par les théories du discours qui se développaient. Michel Foucault y avait une place très grande. Il avait intitulé d’ailleurs sa leçon inaugurale au Collège de France : L’ordre du discours. Je travaillais avec Michel Pêcheux qui, lui-même, était un proche d’Althusser. Pêcheux voulait qu’on trouve des algorithmes pour analyser les discours, afin notamment de remonter à leurs traits distinctifs qui devaient renvoyer aux formations idéologiques dont ils étaient issus. Ce courant était celui que, par la suite, on a baptisé « Analyse du Discours Française » avec des gens comme Denise Maldidier, Jacques Guilhaumou, Régine Robin ou Jean-Marie Marandin (il existe un petit Que sais-je là-dessus). Mais mon point de vue était original par rapport aux leurs puisqu’il utilisait cette notion d’espace en la prenant en un sens non métaphorique mais bien réel. Et c’était bien normal puisque j’étais le seul mathématicien. Alors quels outils pour penser ce genre d’espace ?

Vers la même époque, étaient déjà très popularisés les travaux de René Thom, portant sur la morphogénèse et la stabilité structurelle, le tout regroupé sous le vocable attractif de Théorie des Catastrophes (désormais TC).

L’idée essentielle de la théorie de Thom est « qu’une certaine compréhension des processus morphogénétiques est possible sans avoir recours aux propriétés spéciales du substrat des formes, ou à la nature des forces agissantes ». Ce postulat implique la thèse d’une indépendance de la forme par rapport au substrat dans lequel elle se réalise. La question alors posée est celle de la possibilité, dans la science, ou en marge d’elle, d’une généalogie des formes, hors de ce qu’elles sont constituées, ou bien encore pourrait-on dire : d’une étude sérieuse de l’apparence des choses, là où la science classique prétendait s’en débarrasser pour ne parler que de leur constitution. Opération de « restitution au réel de l’apparaître » dira Jean Petitot, philosophe et grand sémioticien, en laquelle il situera la position phénoménologique de la TC. Dans cette approche, de deux choses l’une : ou bien le phénomène abordé demeurait inexpliqué, sans cause apparente, et la TC lui en fournira une, ou du moins parviendra à l’inscrire comme dépendant d’un principe universel (la stabilité structurelle), ou bien il possédait déjà une explication (par exemple mécanique) et la TC lui en donnera une autre, couplée, en quelque sorte à la première, intégrant la forme du phénomène et aboutissant en fait à montrer en quoi le processus expliqué une première fois doit nécessairement prendre la forme qui est la sienne. Dans les deux cas, la TC apporte un surplus de savoir posé comme produit d’une conciliation entre science et phénoménologie.

Par ailleurs, la fixation sur la forme engendre un ancrage de la TC dans la problématique de l’analogie et remet en question la conception classique des modèles. En effet, il semble à partir de là possible de justifier que deux phénomènes totalement étrangers l’un à l’autre (l’un en biologie, l’autre en économie par exemple) soient expliqués de la même manière (analogie) et d’introduire un rapport de modèle à modélisé qui ne doive rien à une évaluation quantitative quelconque (soit que ce qu’on modélise ne soit pas quantifiable, soit que la quantification ne soit pas pertinente).

Si on veut comprendre un peu plus « comment ça marche », on partira de l’idée simple selon laquelle une forme quelconque se développe toujours à partir d’un centre organisateur (on peut donner l’exemple d’un germe de glace introduit dans un brouillard à température voisine de zéro : le déploiement de la forme possède au début un temps de latence plus ou moins long, qui traduit le fait que ce centre est une singularité (point où la tangente est horizontale, donc de pente, c’est-à-dire de vitesse, nulle), puis elle atteint un seuil de stabilité, mais préalablement à ce stade, elle rencontre souvent dans son évolution d’autres formes : il en résulte un conflit qui, lui-même, se stabilise, en donnant naissance à une nouvelle forme, plus complexe. Ainsi pourrait se résumer une morphogénèse. Le thème de la stabilité y joue un rôle important, si ce n’est la forme qui est stable, c’est au moins le processus dans son ensemble qui l’est. De ce point de vue, la TC se présente comme une recherche de l’invariant formel qui se trouve derrière l’être apparent des choses en mouvement : si ce n’est l’objet qui en est doté, ce sera la singularité et son déploiement qui en seront le siège. La théorie du déploiement universel explique alors, à partir d’une singularité définie comme centre organisateur l’engendrement de toutes les formes possibles que peut revêtir le processus au cours de son développement. C’est dire que d’une forme, on peut revenir à la singularité qui l’a engendrée, et de là, aller vers toutes les formes en lesquelles cette dernière peut se déployer.

Comme on le voit, la stabilité structurelle joue un rôle fondamental : la TC ne peut étudier que les systèmes dynamiques structurellement stables (ce qui est évidemment une grande restriction puisque d’après le théorème de Smale-Williams, « l’ensemble des systèmes dynamiques structurellement stables définis sur une variété V de dimension supérieure à 2 n’est pas dense dans l’ensemble des systèmes dynamiques définis sur V »). Mais quelle garantie a-t-on qu’un système dynamique soit stable ? Ici, Thom révèle la réelle portée de la TC du point de vue du discours car il dit ceci : « Les formes subjectivement identifiables, les forme pourvues d’une dénomination, représentées dans le langage par un substantif, sont nécessairement structurellement stables ». L’un des critères est donc qu’on puisse nommer la chose ! La TC redoublerait ainsi le langage ! Ou du moins (selon moi) le discours sur les choses, les événements et les processus. En somme, on n’étudie pas directement le réel, mais celui-ci au travers des dénominations qui sont données à ses éléments, pas seulement des dénominations, ajouterai-je, mais des formulations langagières en général, y compris les phrases exprimant des actions et des processus avec toute leur variété syntaxique (je parlerai plus loin de ces phrases particulières que la théorie syntaxique désigne comme phrases clivées – du genre C’est X qui P, ce n’est pas X qui P etc.).

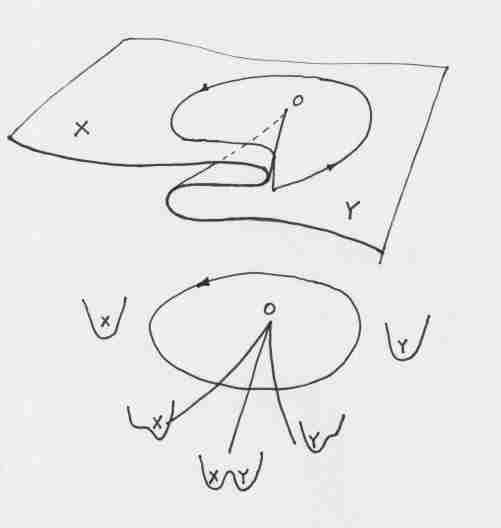

Prenons le cas de la singularité fronce. Toute dynamique est associée à une fonction de potentiel dont la forme varie au cours des déplacements des paramètres extérieurs. Dans le cas du cusp, elle est de la forme V = x4+ux2+vx, les paramètres qui influent sur la forme sont donc u et v, que l’on peut représenter dans l’espace par un point (u, v). Selon les valeurs de u et de v, la courbe représentative peut avoir un seul minimum ou deux, dans le cas où elle en a deux, ils peuvent être à la même hauteur (conflit) ou l’un plus haut que l’autre, voire beaucoup plus haut, jusqu’à se résorber pour laisser le pas à la situation avec un seul minimum. Le paramètre (u, v) se déplace sur une surface ayant l’allure d’une nappe avec une origine O (centre organisateur) d’où part un pli. Selon la position de (u, v) par rapport à cette origine et à ce pli, on observe les formes suivantes :

X et Y sont des états associés à ces minimas. Si le chemin parcouru sur l’espace de contrôle (ensemble des valeurs de (u, v)) a la forme d’un cercle, il part d’une situation avec un seul minimum, associé à l’état X, franchissant une première frontière (correspondant à une projection d’un rebord du pli), il passe par un état où apparaît un point d’inflexion qui va se transformer en un minimum secondaire, associé à Y. Au milieu de la zone dite de bifurcation, X et Y deviennent à égale hauteur, puis Y domine mais X est toujours l’état du système, avant que brusquement, au franchissement de la deuxième frontière, il s’effondre, alors Y devient le nouvel état du système. Quand le chemin retourne à son point de départ en passant par la région non pliée, Y reste l’état du système, au point que si on entame un second tour, Y aura remplacé X. Il faudra encore un tour pour que l’on revienne à la situation initiale. Ce modèle a par exemple été appliqué aux états fuite / agression dans le cas d’un chien qui est agi par deux paramètres : peur et rage.

Que se passe-t-il lorsque deux discours s’opposent ? Cela peut se produire par exemple à l’occasion d’un dialogue, c’est-à-dire de la confrontation entre deux points de vue. La vision classique et iréniste voudrait que les objets discursifs, se rencontrant, se mélangent, se modifient chacun tenant compte de l’autre dans une discussion harmonieuse. La théorie de l’agir communicationnel de Jürgen Habermas se base là-dessus : dans un espace neutre et « démocratique », les points de vue s’échangent et du dialogue naissent des raisons et des croyances rationnelles. La philosophie anglo-saxonne, Robert Brandom en premier, emboîtant le pas à Wilfried Sellars, parle de jeu de l’offre et de la demande de raisons (Game of giving and asking for reasons – GOGAR). Le tout se passerait donc comme si l’espace était lisse, les frontières poreuses, et les voies de communication ouvertes. Un regard plus attentif voit des phénomènes beaucoup plus chaotiques.

Prenons un cas récent. Suite aux attentats du 7 octobre commis par le Hamas, de nombreux hommes et femmes politiques se sont déplacés en Israël pour apporter témoignage de leur solidarité, ce qui était bien le moins que l’on puisse faire en pareille circonstance. Mais cela n’a pas plu à certains membres – toujours les mêmes – d’une certaine « gauche » française, lesquels se disqualifient de jour en jour. Il y eut cet échange étonnant entre Jean-Luc Mélenchon et la Présidente de l’Assemblée nationale, madame Yaël Braun-Pivet. Le premier osa publier un tweet pour s’étonner de la visite de la seconde en Israël : « madame Braun-Pivet va camper à Tel-Aviv » disait-il, avant de poursuivre par une accusation odieuse selon laquelle elle partait « encourager le massacre » (sous-entendu probablement des Palestiniens de la bande de Gaza). La Présidente qui avait de quoi être affectée par une telle agression répondit qu’elle connaissait bien monsieur Mélenchon et qu’il ne faisait pas de doute pour elle que ses mots avaient été choisis avec précision. Ce n’est pas par hasard qu’on utilise le mot « camper » à propos d’une personne juive qui se rend en Israël. Personne ne pense un seul instant que le tribun de LFI se représentait madame Braun-Pivet ayant emporté sa petite tente pour séjourner dans un camping de Tel-Aviv. Une telle image aurait été totalement saugrenue. Ainsi personne, dans une situation normale, n’aurait pensé utiliser un tel verbe. « Camper », mais pourquoi a-t-il dit « camper » ? se demande le naïf. Les mots de la Présidente de l’Assemblée avaient donc bien leur raison d’être. Employant ce mot, Mélenchon pointait du côté de la Shoah et manifestait une fois de plus un anti-sémitisme latent (et la députée avait raison d’ajouter que, ce faisant, l’Insoumis en chef lui ajoutait une cible dans le dos). A cela, il répondit avec rage qu’on voyait de nouveau s’exercer « la police des mots » et qu’il n’y avait aucun sous-entendu anti-sémite dans son message.

Il est possible en effet que le mot ait échappé à monsieur Mélenchon, qu’il n’ait pas « fait exprès » comme disent les enfants. Autrement dit c’était une sorte de lapsus.

Cet incident me sert particulièrement à illustrer mon propos au sujet des phénomènes discursifs car le lapsus en fait évidemment partie, peut-être même en est-il l’archétype. Voilà une situation où c’est bien le langage qui parle au travers du sujet, la formation discursive qui s’énonce comme aurait dit Foucault ou Pêcheux. La formation discursive de gauche (ou les formations car il en existe sans doute plusieurs) est souvent entrée en conflit avec celle de l’anti-sémitisme, de l’extrême-droite dirons-nous et elle le fait toujours, cela donne lieu à d’étranges perturbations. Il y a conflit mais il y a aussi voisinage, recouvrement, similarité, tous termes renvoyant à la topologie.

Dans la catastrophe de la proie et du prédateur, ce dernier demeure immobile pendant longtemps avant que tout à coup il bondisse sur sa proie, mais la proie est victime déjà depuis longtemps (hystérisis) quand il fond sur elle. L’histoire pourrait s’arrêter là, mais dans la catastrophe du double cusp, le point de l’espace de contrôle continue à se déplacer, le prédateur s’endort et la proie prend ainsi possession de lui, même si c’est à un autre niveau. Il en va de même dans le discours, un certain discours d’extrême gauche peut ainsi en venir à se nourrir de son opposé, au point qu’on les confonde. L’un des deux pôles s’est saisi de l’autre sans qu’on y ait pris garde.

J’ajoute qu’avant cela, un autre incident s’était produit. Les mêmes personnes (Mélenchon et une de ses proches) avaient repris un message d’un journaliste, lui-même très ambigu, accusant un autre (en l’occurrence Fabien Roussel) d’être comparable à Doriot. Comme « camper », « Doriot » est un signifiant à fort enjeu (il représente la figure du transfuge de l’extrême-gauche vers l’extrême-droite), disant cela, la bande à Mélenchon pointe un élément du contre-discours pour l’affubler à un autre, se disant probablement qu’en pointant l’envers, on se pose en envers de l’envers. Sauf que l’envers de l’envers n’est pas l’endroit (lequel serait de n’avoir rien dit – de fait, on ne demandait rien à ces gens ! Ils n’avaient pas à parler de Doriot) car il reste toujours quelque chose de ce que l’on a pointé. Cette figure est celle de la dénégation, chère aux psychanalystes, elle s’illustre par : ce n’est pas moi qui suis X (ici Doriot) puisque c’est toi qui l’est, figure d’opposition encore représentable par une singularité genre fronce, mais au cours du trajet sur l’espace de contrôle, il faut faire très attention, car cela se termine presque toujours par un aveu (même si implicite) oui, finalement, c’est moi qui suis X.

[Il faudrait ici développer un peu plus pour que les choses soient clairement compréhensibles. Christopher Zeeman, continuateur du travail de René Thom, a introduit la catastrophe du double-cusp, associée à un polynôme à deux variables x4+y4, que l’on peut imaginer comme deux cusps réunis dans la même figure. Un sentier parcourant la surface fronce peut traverser la surface et passer de l’autre côté, s’il se ferme il pourra être assez complexe, passant de X à Y puis de Y à non-Y (envers de la surface) avant de refranchir un cusp dans le chemin du retour, conduisant à non-X et de retraverser la surface en cet endroit pour revenir à X. Dans un tel cas, le retour de X à X se fait en un seul tour. Mais il n’est aucune obligation pour qu’un sentier sur cette bi-surface de fronce soit fermé, pour qu’il se boucle. Il peut s’arrêter avant. C’est comme cela que parti de X, un chemin peut s’arrêter à non-X. Illustrant ce cas au moyen d’une formulation clivée du genre « C’est X que P », on a au départ X (qui peut être considérée comme simple affirmation), se muant en « C’est X que P » quand on approche de la frontière, avec X continuant à dominer jusqu’au franchissement de la zone de bifurcation, sous la forme « C’est Y que P ». Quand on en prend l’envers, cela donne « Ce n’est pas Y que P », puis par franchissement sur l’envers, « ce n’est pas X que P ». Si l’on retraverse la surface, on obtiendra à nouveau X, sinon, on en restera là. Dans la situation exposée ci-dessus concernant le cas « Doriot », le locuteur commence par asserter « c’est l’autre qui est Doriot », ce qui suppose nécessairement qu’il est parti d’un état implicite « ce n’est pas moi qui suis Doriot ». Mais de cet état asserté, le chemin peut traverser la surface et devenir « l’autre n’est pas Doriot », et en retraversant le cusp du dessous, c’est moi qui suis Doriot. Le déploiement de la catastrophe peut ici être considéré comme dépendant des paramètres « affirmation » et « attaque », ou « affirmation « et « réfutation ». Il y a plusieurs manières de prendre l’envers d’un propos, soit directement – en franchissant la surface – soit indirectement par tout un périple qui passe par le discours de l’Autre, c’est pour cela que l’envers de l’envers n’est pas toujours l’endroit !]

NB: où s’illustre le rapprochement entre négation et changement de polarité, non-p c’est comme attribuer p à un Autre, rencontre non fortuite avec la logique linéaire de Jean-Yves Girard! Non-non-p est alors bien revenir à soi mais dans la logique du discours ordinaire, la négation n’est pas involutive non-non-p ≠ p on ne revient jamais complètement sur ses bases!.

Tout cela est fascinant, Alain.

Comme vous le savez, j’essaie de me raccrocher aux sujets linguistiques que vous mettez, quoique la lecture est extrêmement difficile pour moi, malgré une formation de base en linguistique qui remonte dans le temps maintenant.

Mes interrogations en lisant :

Depuis quelque temps, mon attention a été attirée par la nature, la fonction du substantif, qui nous arrive d’une manière si particulière grâce à la langue grecque.

C’est ainsi que j’ai été estomaquée de découvrir le chamboulement des Romains dont la langue latine, à l’origine, ne dispose pas d’article défini. Ce chamboulement est évident dans la confrontation entre « res publica » et « LA politeia » de Platon, par exemple. Comme ce que vous développez dans cet article, je crois à l’infrastructure insidieuse ? non apparente ? de la grammaire en tant que cosmogonie du monde… « réel ». (Je ne sais pas si je vais pouvoir reprendre le texte fondamental de Beneveniste sur « Catégories de langue, catégories du réel » (titre exacte ?) avant de mourir. C’est… sec et ardu pour une femme qui vieillit.)

Oui, je suis d’accord avec vous que l’espace est un paramètre incontournable et déterminant, y compris dans le champ de ce qu’on appelait « symbolique » dans la pensée de Lacan qui m’a beaucoup influencée. L’espace PHYSIQUE, si on considère que les sons se suivent les uns les autres dans leur production langagière, en tout cas. Reste le problème de l’énonciation, à la fois comme intonation dans la parole, qui est une dimension signifiante qui me semble conjuguée aux « mots », « sons » qui se succèdent, et où chacun a sa place distincte.

Pour la polarité, je trouve qu’elle est le signe d’une dis-jonction, voire… une ex-clusion qui témoignent de l’impossibilité de faire tenir ensemble deux plans en même temps, sans faire l’apologie d’une résolution de synthèse ou une résolution hégélienne. Le résultat de la disjonction/exclusion est une manière de considérer le monde comme une simple succession de phénomènes successifs, ce qui établirait un primat de la métonymie, en sacrifiant la métaphore, qui… tient ensemble deux plans en même temps.

L’oeuvre de Freud met en évidence que le symptôme hystérique a une structure métaphorique. Ce qui fait symptôme a-t-il nécessairement une structure métaphorique ? En tout cas, le symptôme hystérique renvoie à une structure plus complexe, de mon point de vue, que d’autres manifestations psychiques qui font souffrir.

Rapport entre métaphore et analogie ?

Je songe à l’opposition entre « analogique » et… « numérique »… (Livre de Daniel Arasse sur Léonardo que j’ai commencé sans l’avoir fini, mais où l’auteur développe que la pensée « par analogie » est en opposition avec la nouvelle pensée scientifique de la Renaissance, en tout cas.)

Rapport entre « analogie » et « généralisation », Alain ?

Quelques questions…

Pour la dénégation, j’ai toujours été circonspecte sur l’usage que faisait Freud de ce concept en psychanalyse…. Mais je n’ai pas de réserves sur son texte sur la négation, qui me semble fondamental, et où on entrevoit les implications du FAIT que la négation est une question… d’adverbe, donc, qu’il n’y a aucune symétrie entre la déclaration et sa négation : on est obligé de poser la déclaration d’abord pour pouvoir la nier ensuite… il me semble que les implications de ceci sont immenses, sans avoir les moyens de développer mon intuition…

Merci.

J’aimeJ’aime

À propos d’énonciation et d’espace

Le dernier article d’Alain Lecomte, « Le proie et le prédateur », réanime en moi des intérêts que j’avais cru enfouis dans mon passé universitaire : il en va ainsi du concept fondamental d’énonciation ainsi que celui d’espace. Ce que cette remémoration réveille est le constat que ces deux termes ne recouvrent pas la même signification — ou plutôt ne désignent pas la même chose, le même objet de réflexion —, selon qu’ils sont utilisés dans le cadre d’une logique formelle ou dans celui d’une logique sociale : celle des rapports interpersonnels. Cette question des rapports entre sciences de la nature (empiriques et analytiques) et sciences humaines et sociales (interprétatives et compréhensives) recouvre celles de la distinction et de la relation entre expliquer et comprendre.

Une des différences essentielles entre ces deux modes de connaissance est liée à leurs rapports différenciés au langage. Les philosophes comme Habermas, Hacking, Ricœur… ont largement abordé ces questions essentielles. Dans une formule éclairante, en 2001, Hacking écrivait : « L’idée de quark n’interagit pas avec les quarks ». Autrement dit les particules élémentaires de la nature ne sont pas affectées par les concepts qui les désignent, alors que « les manières de cataloguer les êtres humains interagissent avec les êtres humains catalogués »

D’où une question épistémologique que l’article d’Alain soulève en passant, je veux dire indirectement — tangentiellement pour utiliser métaphoriquement un concept géométrique —, quelles analogies et quelles différences, du point de vue du sens, dans l’usage des termes d’énonciation et d’espace, selon que cet usage s’exprime dans un savoir mathématique ou dans un savoir sur les pratiques sociales ? C’est aussi cette ouverture qui est un des mérites notables de sa publication.

Pour les sciences humaines, et plus précisément, la linguistique post-saussurienne, l’énonciation est un concept fondamental qui prolonge et dépasse le dualisme langue/parole. Pour ce qui est du concept de l’énonciation, le grand linguiste Émile Benveniste dans un article fondateur (mars 1970), fait de l’énonciation, le fait de produire un énoncé linguistique, « l’actualisation d’une expérience essentielle ». Elle fait passer la langue de l’état de virtualité à celui d’appropriation par le sujet dans l’instant présent. L’énonciation, l’acte de parole du Sujet, se manifeste par l’indicateur “Je” dans le discours : elle introduit un rapport à l’autre, elle concerne le rapport au monde. Le discours permet la satisfaction du besoin de référer. C’est dans cette perspective que j’ai utilisé le concept pour construire mon approche du phénomène de médiation culturelle.

La singularité, c’est-à-dire son orgininalité, de l’article d’Alain, dans le domaine qui est le sien, comme il le déclare, est de d’utiliser « cette notion d’espace en la prenant en un sens non métaphorique mais bien réel ». Pourtant cet intérêt ne se limite pas à cette relation. Il se propose de penser cette notion d’espace à partir de la Théorie des catastrophes du mathématicien René Thom : à ce point de ma lecture je suis perdu. Ma culture mathématique est trop élémentaire pour suivre. Encore que…

Alain me fournit pourtant une bouée en signalant au lecteur hémiplégique que je suis, privé du savoir mathématique, que la T.C. ouvre sur une position phénoménologique et qu’elle implique la thèse d’une indépendance de la forme par rapport au substrat. Je respire et j’évite la noyade. Sa remarque, établit la connexion, le raccord, en me permettant de revenir dans mon espace : celui des sciences humaines, celles de l’interprétation. Ricœur sera le passeur : sa réflexion prolonge celle de Benveniste dans la mesure où il introduit la question de la substance de l’expression : auditive pour la parole, visuelle pour l’écriture. Donc une analogie avec ce qu’affirme Thom à propos de l’autonomie de la forme.

Et voilà aussi l’introduction de la différence de la notion d’espace dans nos deux domaines de connaissance : pour ce qui me concerne, à la suite de Michel de Certeau, il faut distinguer lieu et espace. L’espace est plus qu’une notion topologique, dans la mesure où il est un lieu structuré par des pratiques sociales.

Je ne veux pas prolonger ma réaction à cet article sinon pour redire que je le trouve passionnant, même si dans sa seconde partie, il me dépasse. Mais c’est moi qui suis responsable de ce dépassement et non le rédacteur de l’article.

J’aimeJ’aime

Cher Jean. Merci de ton commentaire. Tu sais que les rapports entre sciences humaines et sciences formelles ont toujours fait l’essentiel de mes réflexions en tout cas dans ma vie professionnelle. La topologie constitue une manière de décrire les effets de sujet. Alain Connes a écrit, avec un psychanalyste un livre passionnant là-dessus, reliant Lacan à Grothendiek. Contrairement à ce qu’ont pu écrire les philosophes qui ont opposé explication et compréhension, il y a un niveau d’abstraction théorique où il est possible de gommer cette différence. Après tout, les spécialistes de mécanique quantique reconnaissent bien, souvent, qu’il n’est pas possible d’interpréter la théorie quantique sans tenir compte de la position de sujet des observateurs. Michel Serres avait écrit un livre magnifique dans les années 70 qui s’appelait « Le passage du Nord-Ouest », où il recherchait en navigateur qu’il était, le passage problématique entre les sciences exactes et les sciences humaines…

J’aimeJ’aime