Dans un texte écrit en 20061, Moishe Postone mettait en cause l’impérialisme européen qui, selon lui, vallait bien l’américain, le russe ou le chinois. Il écrivait, à propos du début du XXème siècle : « le rôle hégémonique de la Grande-Bretagne et l’ordre mondial libéral furent contestés par la montée en puissance d’un certain nombre d’Etats-nations, et tout particulièrement l’Allemagne. Ces rivalités, qui ont culminé dans deux guerres mondiales, ont été expliquées par des rivalités impérialistes. Peut-être voyons-nous aujourd’hui le début d’un retour à une ère de rivalités impérialistes à un niveau inédit, élargi. Une des zones de tension en train d’émerger se trouve entre les puissances atlantiques et une Europe organisée autour d’un condominium franco-allemand ».

Ayant dessiné une analogie entre la situation d’avant 1914 et celle du début des années 2000 (non sans avoir déclaré avec optimisme que nous étions loin d’une situation de menace de guerre comme en 1914!), Postone avertissait la gauche de ne pas se laisser aller à prendre parti pour un impérialisme plutôt que pour un autre. Cela m’avait un peu décontenancé lorsque je l’avais lu, tant j’avais encore gardé en tête le vieux réflexe de lutte contre l’impérialisme américain.

Dans Le Ministère du Futur, est défendue une position semblable. Comme Postone, Kim Stanley Robinson s’en prend à l’Allemagne, qui s’en est bien tirée après la seconde guerre mondiale : elle avait conquis l’Europe par la finance si ce n’est par les armes et pour cela « elle avait léché les bottes des Américains pendant la guerre froide ». « A présent que cette période était close et que l’Allemagne se trouvait économiquement plus forte que la Russie, le pays pouvait prendre ses distances avec les Etats-Unis, oeuvrant à ses propres intérêts tout en sortant encore la langue pour lécher lorsque cela valait le coup. Toute l’Europe en était consciente tandis que les Etats-Unis, souffrant d’une forme aiguë de myopie narcissique, n’y voyaient que du feu » (p. 260).

Ceci m’a encore surpris. Ainsi, pour certains intellectuels américains classés à gauche, l’Amérique pouvait apparaître comme victime, et qui plus est victime… de l’Europe ! Cela me faisait penser aussi à certains propos de Noam Chomsky.

Robinson a écrit son livre bien avant que Trump n’arrive au pouvoir pour son second mandat. Quand on met ces passages en comparaison avec ce qui se produit depuis, en particulier les attaques particulièrement agressives du président américain contre l’Europe, on est sensible à ces rappels. Cela n’est pas – loin de là – manière de donner une justification à Trump, lequel se comporte à l’image des tyrans totalitaires du XXème siècle, et même d’avant si l’on en croit ses références à des présidents du XIXème siècle (comme Mc Kinley), et ne tente pas tant de corriger ce qui peut paraître a posteriori comme une anomalie de l’histoire, que de réaffirmer avec violence la force et la puissance du seul impérialisme qui vaille à ses yeux : le sien. C’est juste rappeler une réalité toute bête, nul n’est innocent et on doit apprécier la situation d’un moment non pas à partir de son seul sentiment naturel et spontané mais aussi à partir d’un contexte historique.

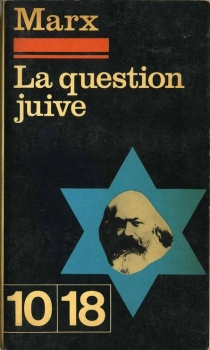

C’est dans les moments de crise que nous voyons le mieux le soubassement réel de l’histoire, son ressort dépouillé de tout sentimentalisme, de tout supplément d’âme culturel : l’histoire n’est même pas comme le disait Marx, « l’histoire de la lutte des classes », car la lutte des classes est un effet, et non une cause2, mais elle est l’histoire des distorsions, chocs et affrontements entre expansions différentes du capitalisme. Elle ressemble en cela à la tectonique des plaques, où les plaques seraient remplacées par des régions du Capital, qui, forcément, un jour, en viennent à se collisionner pour s’affronter ou… pour fusionner. Nous aurions tous aimé que ces conflits inévitables se règlent pacifiquement, nous en avons rêvé pendant quatre vingts ans, seulement voilà : la base du capitalisme, c’est la guerre. Peut-être est-ce aussi la base d’autres systèmes que le capitalisme, peut-être même de tous les systèmes. Dans un tel cas, serait-ce innocenter ce dernier ? Non, car c’est, dans le moment présent, lui qui nous concerne. Et puis, nous ne pouvons pas penser en dehors de lui, n’ayant aucune idée de ce que serait la forme-sujet d’un locuteur qui lui serait extérieur. Pour clarifier, disons que la base du capitalisme c’est la guerre capitaliste, c’est celle-là qui nous concerne. Et pas plus que la notion de travail n’est transhistorique, celle de guerre ne saurait l’être. La guerre capitaliste part des efforts monstrueux accomplis pour perpétuer le mécanisme de (re)production de la valeur. Comme le Capital n’a pas la capacité de s’exercer hors des contradictions et des conflits qui l’engendrent, il prend phénoménalement l’aspect de zones d’expansion qui coïncident le plus souvent avec des zones géographiques. C’est la valeur propre à un système national ou impérial qui cherche à s’accroître, et bien sûr au détriment des autres. C’est bien pourquoi la paix universelle n’existe pas, n’existera jamais, du moins tant qu’existera le capitalisme (en ce qui concerne la guerre capitaliste, bien sûr, car après…). Le conflit a lieu de manière plus ou moins violente, mais même dans les périodes apparemment sans violence, il existe toujours et sa violence est latente. La violence ouverte arrive quand les conflits s’exacerbent et les conflits s’exacerbent quand la crise de la valeur s’intensifie. Le Capital est acculé aujourd’hui, il ne trouve à créer de la valeur que par ce qu’il est convenu d’appeler « l’innovation technologique » et qui, en réalité, regroupe les dernières tentatives d’augmenter la productivité du travail3, ce qui ne va, de manière certaine, qu’aboutir à faire disparaître encore plus de valeur dans le futur (puisque tout gain de productivité entraîne une dévalorisation des produits émis sur le marché), mais nous n’en sommes pas encore là : il reste des profits à faire, de l’argent à gagner avec ces nouvelles marchandises. Le problème est qu’elles nécessitent des ressources minières que tout le monde n’a pas. L’aile avancée du capitalisme est donc prête à tout pour les acquérir4. Déjà la Russie avait comme but, en envahissant le Donbass, d’accaparer ses ressources ; quelques années après, Trump est prêt à s’entendre avec Poutine : entendons-nous en frères ennemis pour partager les ressources de l’Ukraine sur le dos de la bête, c’est-à-dire de son peuple. Cela ressemble au pacte entre Hitler et Staline, lorsque ceux-ci cherchaient à étendre leurs empires respectifs en tentant d’accaparer le maximum de terres céréalières (ce n’était pas les terres rares alors…). A l’autre bout de la planète, le géant chinois grogne, il ne veut pas que les Etats-Unis aient accès aux terres rares, au lithium, au coltan, au titane (et quoi encore?), alors il tient le pseudo-allié russe par la barbichette, tu ne me feras pas ça, hein ? Epouvantable tango qui se joue autour de quelques milliers de tonnes de minerai (dont parfois, pourtant, on doute de l’existence) qui, de toutes façons, seront épuisées dans quelques années. Le monstre américain va jusqu’à détruire la base transnationale sur laquelle il était assis jusqu’ici (car on veut bien que « l’empire européen » ait pris ses aises durant la guerre froide mais il n’en reste pas moins que les Etats-Unis ont aussi profité d’un marché considérable prêt à absorber leur production dans tous les domaines) en trahissant des partenaires européens qui le gênent dans son deal avec la Russie, et en menaçant d’attaquer… le petit Danemark pour s’installer au Groenland. Toujours pour récolter quelques tonnes de minerai.

L’autre source de valeur ce sont les médias, les réseaux sociaux, grâce auxquels les puissances impériales peuvent exercer leur pouvoir sur les populations aliénées, et qui profitent de l’occasion pour faire le marché des subjectivités, exploitées comme le sont les mines de métaux rares, car ce sont elles qui consomment, et sont, en quelque sorte, à l’autre bout de la chaîne. La valeur se gagne à la fois à la production et à la consommation, les deux coopèrent. L’empire tentera donc de façonner sans résistance la forme-sujet qu’il impose pour qu’elle ne se satisfasse que de la consommation des produits qu’il lui propose. Il faudra pour cela même abolir les obstacles opposés par la science et par la raison. Plus de science ni de raison car elles sont à l’opposé des intérêts du Capital qui reposent sur l’émotionnel, le transitoire et la croyance en la magie. [Contrairement, ceci dit entre parenthèses, à la théorie de ceux qui en sont encore à rendre responsables la raison et la science pour l’expansion du capitalisme. Oui, leurs intérêts ont coïncidé à certaines époques mais ceci est désormais loin de nous. Ce qu’il reste de coïncidence entre les objectifs de la science et ceux du capitalisme se cantonne à une frange technophile qui n’a plus rien à voir avec la science à proprement parler et pactise fort bien avec la croyance que la terre est plate. Dans son ensemble, la science reste relativement autonome du Capital et aujourd’hui, elle lui est même contraire dans son développement : les actions anti-science de Trump sont suffisamment éloquentes à ce sujet (nommer un anti-vax à la Santé, contrôler les agences scientifiques en leur interdisant de publier des résultats non conformes à ses plans, virer des chercheurs, asservir les services de météorologie etc. je sais, on me dira : mais c’est un imbécile. C’est vrai mais c’est aussi la preuve que même l’imbécilité révèle quelque chose du capitalisme, ou du moins la forme d’imbécilité propre à ce régime)].

Oui, le capitalisme est un chaos fracturé de continents qui s’affrontent, mais il ne faudrait pas en déduire que tous les empires se valent à un moment t de l’histoire, ni se laisser aller à « chercher des excuses » de telle ou telle action contre l’Europe dans la nature après tout elle aussi impérialiste de celle-ci. Il ne sert à rien de prendre parti – comme tend à le faire une certaine « extrême-gauche campiste » – pour un autre empire en se disant que peut-être il nous en saura gré et nous épargnera, car sa logique est insensible à ce genre de subjectivisme, au mieux l’empire rival ne fera que s’en servir pour accroître son efficacité et sa violence. Les prises de parti d’un sujet vivant au sein d’un empire pour un autre empire avec lequel le sien est en conflit cachent souvent des manœuvres pour tenter certains coups au niveau du jeu mondial de la terreur. Coups qui visent des prises de pouvoir locales qui se font toujours en définitive à l’avantage des envahisseurs réels ou potentiels (pétainisme, « populisme » du RN ou des leaders de Hongrie, de Slovaquie, voire même d’Italie).

Même si je me sens profondément européen, je ne ferai pas un plaidoyer pour l’Europe. Après tout, comme dit plus haut, elle a eu aussi sa pire époque impériale, le colonialisme, effroyable crime commis contre l’humanité, mais elle est le lieu où nous vivons et où des gens se sont battus pour y faire régner la prévalence de nombreux droits, et pour en chasser, à une époque, des occupants indésirables. Rien que par hommage à leurs actions, elle mérite qu’on la défende face à de nouveaux envahisseurs potentiels tout aussi indésirables. J’ai des amis qui ne le pensent pas, qui souhaiteraient même que l’on en finisse avec « l’idéologie des Lumières » vue comme terreau à partir duquel a pu se développer la forme-sujet du capitalisme, mais l’on ne revient pas en arrière dans l’histoire, on n’efface rien, on dépasse à la rigueur des situations, mais on ne fait jamais tabula rasa. En deça ou par delà, ou peut-être à la fois en deça et par delà la logique du capitalisme et de ses empires, s’impose au coeur des humains une volonté d’émancipation qui refuse les asservissements à des empires extérieurs, un désir de pratiquer sa langue et d’en décliner les beautés, un élan vers l’exaltation de sa culture et de ses créations, qui légitiment l’effort de résistance lorsqu’un empire (voire deux) cherche(nt) à en contrôler un autre. C’est là ce qu’ont ressenti les poètes de la Résistance, les scientifiques et les philosophes (Jean Cavaillès…) qui n’ont pas hésité à franchir le pas, ne les oublions pas.

Pour en revenir à Postone et au texte cité plus haut, le philosophe américain décédé en 2018, le concluait par ces mots : « si difficile que soit la tâche de saisir et d’affronter le capital mondial, il est d’une importance vitale de reprendre et de reformuler un internationalisme mondial ». On aimerait bien. Mais hélas, on ne voit guère surgir à l’horizon de mouvement dans cette direction…

***

PS: L’autre source de valeur (au sens capitaliste, toujours), c’est simplement… la vie. Marx a montré comment la force de travail sous le capitalisme était une marchandise, qu’en quelque sorte le système lui-même repose sur cette faculté de transformer la force de travail en marchandise. Avec la Russie poutinienne, on va plus loin encore, ce n’est pas la force de travail, c’est la vie même qui devient marchandise, quand la population russe qui n’a plus rien à donner et vit dans la misère la plus effroyable marchande ses fils et ses maris pour recevoir en échange de leur mort (si celle-ci arrive) un « salaire » qui dépasse tout ce qu’on peut gagner en plusieurs années de labeur. La force de travail nourrit la machine du Capital en temps ordinaire, la vie, ou dirai-je même (en dépit de ce que pourraient penser certains « matérialistes » un peu trop dogmatiques à mon goût), l’âme des gens la nourrit en temps de guerre car elle se change en salaire, c’est-à-dire un produit valorisé qui servira à acquérir d’autres valeurs, d’autres marchandises, faisant ainsi tourner la machine en toute artificialité, juste pour que le rouble se maintienne et que la Russie évite, au moins pour un temps, de tomber dans ce qui fut considéré comme une déchéance. Celle de l’Union soviétique. Dont quelques personnes en France continuent à perpétuer le souvenir, au travers, notamment, d’un parti communiste assez grotesque. On attend le Gogol ou le Dostoïevski du futur qui dépeindra dans un roman le visage grossier d’une société réduite à vendre sur le marché de la guerre les âmes de ses membres.

1 Histoire et impuissance. Mobilisations de masse et formes contemporaines d’anticapitalisme, essai publié dans Public Culture, vol. 18, n°1, repris dans Critique du fétiche capital, Le capitalisme, l’antisémitisme et la gauche, traduit par Olivier Galtier et Luc Mercier, PUF, 2013.

2 Voir à ce propos le livre de Robert Kurz et Ernst Lohoff : Le fétiche de la lutte des classes – thèses pour une démythologisation du marxisme paru aux éditions Crise et Critique en 2021

3 Et d’exploiter les ressources minières de l’Univers : l’ambition de Musk est d’extraire les minerais des astéroïdes.

4 Y compris, comme dit dans la note précédente, prête à intensifier la conquête spatiale dans ce sens.