Récemment, assistant à un séminaire1 sur la critique de la valeur, j’entendis surnager, parmi quelques propos qui me paraissaient parfois abscons, en tout cas trop allusifs, ce morceau de phrase, que je notais aussitôt : le désert affectif du capitalisme tardif. Cette expression me plut d’abord sans doute à cause de sa rime intérieure, et en second lieu par une sorte d’évidence. Oui, le capitalisme tardif, comment qualifier autrement cette période que nous vivons ? Et comment ne pas voir un total désert affectif dans ce réel qui nous assaille, fait de guerres en tous genres, de haines portées par les réseaux sociaux, de meurtres d’adolescents et d’attentats racistes ? L’orateur ne semblait pourtant pas se contenter de la déploration de ce réel. Le désert affectif est plus profond : il n’est pas seulement assignable à une situation navrante que l’on a autour de soi, mais ce qu’il voulait dire sans doute c’est qu’il était en nous et qu’il découlait d’une forme subjective qui découle d’un état de fait de plus en plus prégnant : l’abandon de contenu véritable dans les échanges, les actions des individus, et notamment dans le travail, lequel existe principalement sous la forme du travail abstrait, c’est-à-dire ne valant que comme marchandise, et donc pour l’argent qu’il rapporte. L’argent, toujours l’argent, et pour ceux qui en manquent cruellement, le sentiment de ne pas exister. Je simplifierai ici les analyses entendues car, en fin de compte, elles aboutissent à un constat que l’on peut résumer assez simplement : comment survivre à une forme vide d’existence autrement qu’en créant des illusions de contenus auxquels on se raccroche, et que l’on nomme des « identités » ?

Pourtant, la question fondamentale qui se trouve posée au travers de ces remarques de bon sens mais qui ne vont pas de soi pour tout le monde, en tout cas pas pour ceux et celles qui, dans le dénuement de toute perspective d’espoir, cherchent des issues dans de telles voies, me paraît être plus angoissante encore que celle mise en avant par les tenants de la critique de la valeur. Ceux-ci critiquent à juste titre ces fuites vers des solutions illusoires et ils disent avec raison qu’aucune de ces voies de sortie ne comporte de visée émancipatrice, révolutionnaire et qu’elles ne remettent jamais en cause des structures mais des groupes rivaux, des sujets individuels perçus comme hostiles etc. Mais existe-t-il seulement quelque voie encore ouverte aujourd’hui vers l’émancipation et le changement véritable ? De plus en plus de gens en doutent et c’est ce doute justement qui nourrit ces refuges, ces replis sur soi, ces formes de « résistance » qui n’en sont pas car elles sont construites en reflets par rapport à ce qu’elles rejettent.

Rejeter des voies d’issue parce qu’illusoires laisse entendre qu’il en est qui ne le sont pas, alors que de plus en plus on les cherche sans arriver à les trouver. Dans un monde où tout est construit (pendant de la formule faustienne selon laquelle tout ce qui existe mérite d’étre détruit), on se dit que les seules luttes possibles opposent des constructions à d’autres, les premières ayant seulement le mérite d’être plus enviables pour tou.te.s que les autres. Un identitarisme qui exalte une race et ne conçoit plus les combats que comme basés sur ce seul concept, qui refuse en son sein l’expression d’autres « identités », comme celle liée au genre, accusant les femmes qui refusent le viol et les tortures d’être traitres à la cause, n’est pas une de ces constructions enviables pour tou.te.s (évidemment pas pour les femmes) et il n’est pas besoin de s’étendre des heures sur le sujet pour en être convaincu. Et qu’il y ait des liens entre de tels groupes et le parti qui s’auto-proclame le premier parti de gauche en France a de quoi nous rebuter. Mais que dans le monde où nous vivons, des descendants de peuples en grande partie disparus cherchent à retrouver leurs origines et à identifier les ruines glorieuses d’un passé s’exprimant dans les temples, les vieilles cités et des oeuvres d’art encore dotées de leur part d’émotion, cela ne nous paraît ni vain ni nuisible à une cause enviable. Neige Sinno dans son dernier livre La Realidad a rapporté l’émotion de se retrouver au sein des vieilles cultures mayas, elle a cité Artaud qui lui non plus n’en revenait pas de s’y trouver, ainsi que Jean-Marie le Clézio qui, dans Le Livre des Fluites peut passer pour un précurseur de la pensée décoloniale ici mise en accusation. Rien de nuisible à une cause enviable même si on voit bien le risque d’une idéalisation excessive du passé, et d’une résurgence du mythe du bon sauvage. Même s’il n’y a rien là de fondamentalement émancipateur ou de préparatoire à une révolution future, ne peut-on penser que nourrir, enrichir un imaginaire constructif dont une grande part est héritée du passé n’est déjà pas si mal pour projeter un avenir qui nous donne encore l’envie de lutter, tout simplement, pour notre survie. D’autant qu’en l’occurrence, cette situation concrète en plein Mexique s’avère être le cadre du mouvement zapatiste, dont il est plus que douteux qu’il puisse être considéré comme non pertinent du point de vue de l’émancipation et des perspectives révolutionnaires (voir ici le passionnant livre qu’y a consacré Jérôme Baschet)2.

C’est là le fond que l’on peut percevoir à ces histoires de mouvements identitaires qui naisssent un peu partout, tant dans l’univers racisé que dans celui qui se définit comme « blanc » ou comme « occidental ». Je sais gré à Clément Homs d’avoir rappelé quelques citations de Hobsbawm, de Jérôme Baschet, de Justin Monday ou de l’historien Jean-Frédéric Schaub, ainsi que de ce volume collectif récemment paru portant pour titre « Critique de la raison décoloniale », dont l’un des coordinateurs, Pierre Goossens, était présent à la réunion. Non, il n’y a pas de refuge possible dans un monde de traditions, car la plupart du temps, les traditions sont « inventées » selon la remarque de Hobsbawm, et il n’existe jamais de retour vers un paradis perdu. Pas plus qu’il n’existe de refuge possible dans un retour en arrière avant #metoo et la juste lutte des femmes agressées, violées, humiliées, pour exploiter un quelconque masculinisme se glorifiant dans les jeux de gonflette et les sports de combat.

La localisation, toute kurzienne, de l’origine de ces fuites dans la crise de la valeur qui s’intensifie aujourd’hui au point qu’elle pourrait bien atteindre sa borne interne, n’efface malheureusement pas l’éventualité que ce vide puisse être aussi ressenti dans un autre système, car rien ne prouve qu’il ne soit pas consubstantiel à l’humain, comme ont déjà pu l’analyser et le percevoir le Sartre de l’Etre et le Néant ou le Heidegger d’Etre et Temps, même si nous prenons toutes nos distances à l’égard de ce dernier qui, loin d’éviter de telles fuites, s’y précipite au contraire dans un geste catastrophique culminant avec l’approbation du nazisme.

Il est convenu d’admettre au moins deux périodes de notre histoire (Jerôme Baschet) : la première l’âge ecclésio-médiéval, et la seconde l’âge du capitalisme. Dans la première, l’existence est remplie par Dieu, ensuite ce n’est plus le cas, non plus parce que nous aurions fait le choix malheureux de ne plus croire en Dieu mais parce que désormais nous savons que l’univers est vide de présence divine (en un sens particulier du verbe savoir, un sens pour lequel l’opérateur modal ne fonctionne pas de façon à ce que p soit nécessairement vrai si Sp est vrai – rapport en quelque sorte extensionaliste entre le sujet du savoir et son objet – mais au sens plutôt constructiviste où on aurait accumulé suffisamment de preuves dans le passé pour qu’il soit devenu impossible de revenir en arrière sur le jugement du savoir). Et que rien ne peut s’opposer à ce savoir désormais définitif. D’où bien sûr ce sentiment de vide qu’il faudrait à toute allure combler par des ersatz de présence divine, que l’on ira chercher dans l’identité, l’hostilité, ou des religions de pacotille3.

Pourtant, dès que se trouve diagnostiqué ce vide de l’existence, ne se remplirait-il pas, si l’on voulait bien y faire attention, d’une multitude de petits détails qui constituent la « vie sensible », autrement dit la vie même, dans son immédiateté ? Les mêmes personnes qui se penchent avec sérieux sur la déliquescence et l’effondrement de notre monde, en y croyant profondément, peuvent être aussi les personnes qui savent jouir d’un rayon de soleil sur le pavé parisien, d’un chat roux qui les frôle ou, tout simplement, d’un bon vin rouge arrosant des spaghettis al dente.

Il reste bien sûr l’art et la littérature, derniers outils émancipateurs s’il en est (avant peut-être que d’autres ne se révèlent, plus puissants et plus libérateurs encore, mais ceci me paraît être de plus en plus un vœu pieux).

***

Dans ce séminaire, Clément Homs proposait un « modèle » de la société : notez que c’est paradoxal pour un courant ancré dans la dialectique négative d’Adorno. Il serait à trois étages : un macro-niveau où s’exerce le mécanisme fondamental de la valeur et de la marchandise, un micro-nouveau qui serait celui de l’individu et, coincé entre les deux, le méso-niveau des structures sociales et culturelles, cela rendrait compte du fait que, bien sûr, le capitalisme n’exerce pas son pouvoir de manière uniforme mais au travers du filtre des cultures et des organisations sociales. Belle évidence : on ne vit pas le capitalisme de la même manière à Paris et à Tokyo, dans la société nigériane et sur le plateau des Andes. La même valorisation de la valeur, la même crise, traversent ces divers ensembles culturels. Je veux bien l’admettre, même si les choses me semblent encore bien plus complexes que cela. La réalité globale nous semble être un mélange de réel, d’imaginaire et de symbolique, pour reprendre la tripartition lacanienne. Ce sont donc plusieurs couches qui se superposent entre les méso-structures et les individus (lesquels, d’ailleurs, devraient être à leur tour mis en question car ils ne sont pas « donnés », formant au contraire les enveloppes d’ensembles d’affects et de pulsions dominés par un inconscient, mais cela nous emmènerait trop loin), et pas seulement une. La réalité n’est pas unique, elle est faite de nos imaginaires et de nos cultures, vastes ensembles de symbolisations, et dans cette superposition figurent les strates de l’art et de la littérature, jamais mises en cause dans la problématique kurzienne de la critique de la valeur, comme s’ils n’appartenaient pas à la réalité, comme s’ils ne constituaient pas des filtres et des barrages aux idéologies dites « de refuge ». Or, art et littérature doivent être pris comme matière, autant que les structures sociales et les bases infrastructurelles du capitalisme. Ce sont les lieux où s’agencent les détails de cette « vie sensible » qu’on ne saurait négliger en aucune manière. Ici, comme le dit mon ami Jean Caune, l’esthétique rejoint le politique, en tant que politique du sensible dans le quotidien. L’art et la littérature parviennent à incruster les détails du quotidien, qu’il s’agisse de ce que nous rencontrons dans nos errances urbaines ou de ce que nous montre la nature sous forme d’êtres vivants toujours prêts à nous surprendre au détour d’un chemin, d’une montagne ou d’un marécage, chevreuil ou chamois ici, poule d’eau là-bas, et qui, par là, construisent un niveau de réalité solide, cohérent, transcendant le fluide absolu des idéologies temporaires.

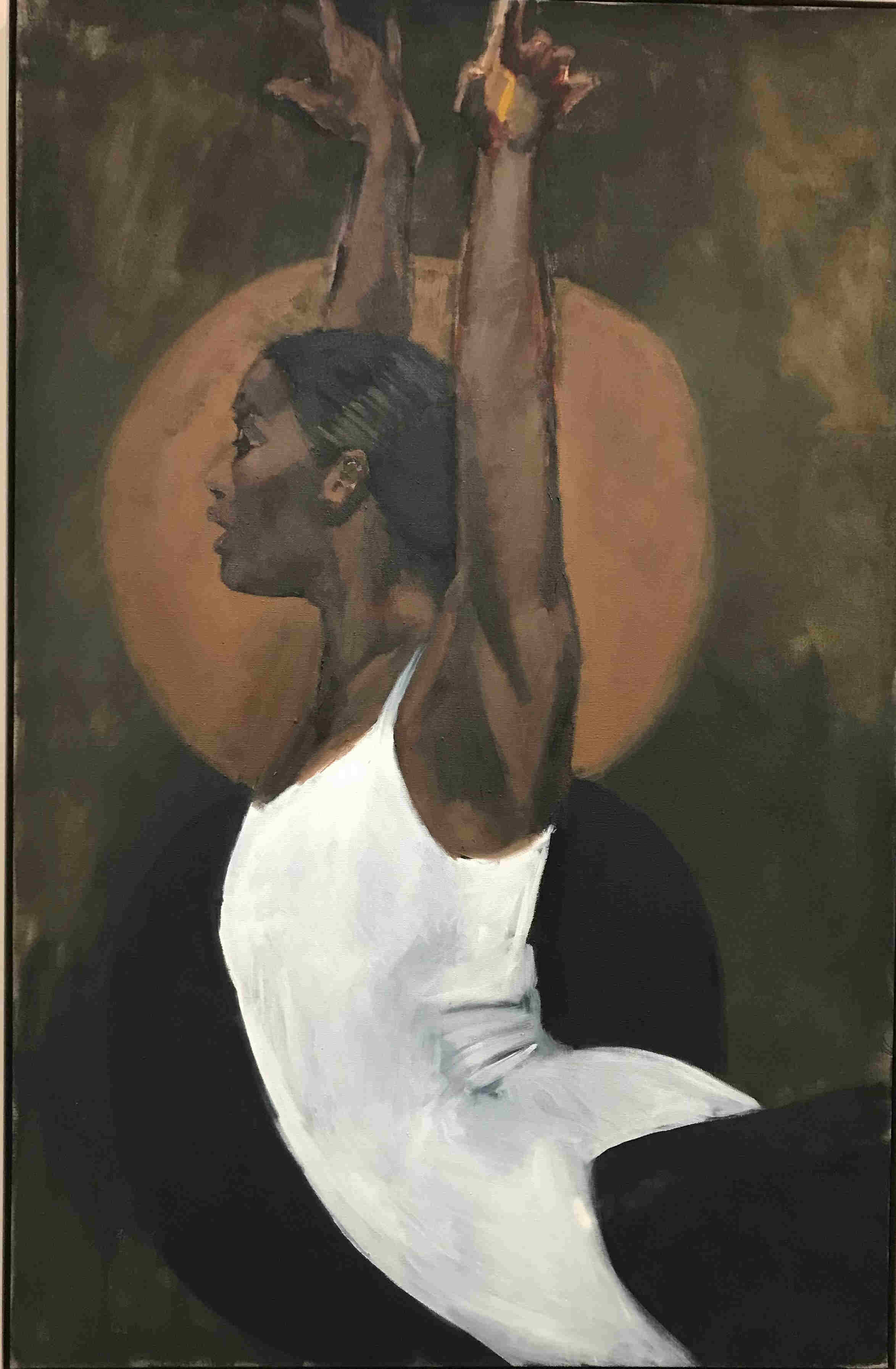

Bref, il est une autre voie à mon avis, que les recherches d’identités condamnées à toujours être factices. Elle consiste à encourager le sensible, à faire se superposer aux formes vides de la société marchande, des formes encore occupées par lui. Au milieu des bombes, les habitants de Kherson se réunissent pour lire de la poésie. Sur les murs désolés des villes sinistrées, sur les parois des wagons tristes, sur les péniches et les usines à l’abandon, se mettent à vivre des graffes et des tags qui parfois nous invitent à changer notre regard sur le réel. Du fin fond de quartiers abandonnés sous forme de friches industrielles, s’élève le chant d’une flûte mélancolique ou bien la voix pure d’une jeune soprano. Sur les dalles en béton d’un parvis d’usine délaissée, virevolte une performance hip-hop. C’est sur ces sensations fugaces, ces morceaux de réel captés au hasard, que doit se construire l’idée d’une émancipation future.

1 Séminaire portant sur la critique de la raison décoloniale, thème souvent abordé ces temps-ci mais le plus souvent, hélas, en partant du point de vue extrême-droitiste de la critique du soi-disant « wokisme ». Evidemment, ici, il ne s’agit pas de cela, mais bien au contraire d’aborder la question sous un angle critique de gauche. La position « décoloniale », si elle trouve une justification forte dans le colonialisme qui a réellement existé (!) et a causé certains des plus grands crimes de l’histoire, et dans la persistance de phénomènes coloniaux souvent internes aux pays ex-colonisés (on pense notamment aux pays d’Amérique du Sud, où une population descendante des colons espagnols ou portugais continue d’exercer sa domination sur des populations racisées d’origine indienne (aymaras, quetchas, anciens mayas, anciens incas etc.)), tend malheureusement à se refermer sur des positions identitaires qui lui sont nuisibles. Et ne parlons pas des mouvements en France, bâtis sur un ressentiment légitime des populations d’origine maghrébine ou sub-saharienne, qui cultivent des positions de repli parfois fondées sur le religieux (mais pas seulement), et qui finissent par adopter des points de vue réactionnaires concernant tous les domaines de la société qui ne concernent pas directement leur supposée identité raciale.

2 Il est important de noter ici que l’intervention de Clément Homs à ces journées ne consistait pas dans une volonté de dénigrement systématique du concept de décolonialité, mais, bien au contraire, de se placer dans une optique constructive : « que faire du concept de décolonialité ? ».

3 Je ne parle pas ici des gens qui ont réellement gardé la foi en Dieu : je sais qu’il en existe et ils sont bien sûr éminemment respectables, mais ils représentent une minorité, le monde ne tourne plus autour d’eux, les empires ne s’étendent plus pour propager la foi, nous ne sommes plus dans l’âge ecclésio-médiéval.