En ce mois de novembre 2025, c’est notre premier voyage en Egypte. Ceci est un récit partiel de ce périple qui, bien sûr, fut « arrangé », pour ne pas dire « totalement organisé » par l’un des voyagistes les plus connus1. Manière agréable, même si marchande, de faire connaissance avec un pays jusque là inconnu, avant peut-être un jour d’y retourner sous une forme plus « libre » (si l’on peut parler de liberté en matière de voyage). Je ne parle pas ici en spécialiste: je ne suis ni égyptologue ni historien, comme à l’accoutumé, je suis un « amateur » et je fais part de mes émotions au contact d’une réalité, ici à la fois géographique et historique. C’est donc, comme toujours, un point de vue subjectif et, espérons-le, sensible, qui s’exprime.

14 novembre : arrivée en fin d’après-midi en provenance de Lyon. Nous sommes attendus par un envoyé de la firme organisatrice qui s’est occupé de la fourniture des visas et qui nous conduit à une voiture qui nous emmènera à notre premier hôtel, avec vue directe sur les pyramides, dans la localité de Gizeh. Nous ouvrons la fenêtre de la chambre, et hop, dans la nuit noire, tombons nez à nez avec la silhouette imposante de Kheops, discrètement éclairée de quelques projecteurs.

15 novembre : sur notre demande, départ dès 8h pour Alexandrie. Il ferait beau voir que nous fassions l’impasse sur cette Babel moyen-orientale, riche de ses passés multiples, qui fut habité par tous les peuples : juifs, chrétiens, anglais, français, coptes, arabes.

Souvenir d’un quatuor célèbre… mêlant les voix de Justine, Balthazar et Cléa à l’orée du XXième siècle. Retrouverons-nous l’image de l’amour véhiculée par Lawrence Durrell, ou bien celle-ci nous paraîtra-t-elle finalement trop datée, ancrée dans une époque à jamais révolue ?

La route du Caire à Alexandrie n’est plus le chemin ombragé parcouru de quelques ânes rêveurs, mais l’autoroute puissante et géante de deux fois quatre voies parallèles, arborant des publicités gigantesques pour les nouveaux grands travaux de ce siècle à la gloire du Maréchal : nouvelle capitale, nouveau Grand Musée, nouveaux paradis balnéaires, et au bord de la route, des réalisations qui sortent de terre, souvent inachevées, parmi lesquelles ce qui ressembe à une prison, et qui en est une d’alleurs, même si notre aimable guide qui répond au nom bien égyptien de Sara, nous assurera plus tard qu’il s’agit d’une prison dorée (pas de quoi s’en faire, alors!). Présence policière bien réelle, qui se marque par de nombreux contrôles aux abords des villes. Alexandrie, c’est d’abord la fin du désert, la rencontre avec l’eau, celle du delta et, plus loin, celle de la mer. Alexandrie semble ainsi flotter encore, vue de loin, avant hélas qu’elle ne sombre, puisqu’on annonce que dès les années cinquante de notre siècle, elle sera envahie par la mer.

La rencontre avec notre guide a lieu à un croisement de rues encombré, nous sommes déjà fascinés par ces souvenirs de l’autre siècle : échoppes éternelles, cafés paisibles mais usés, tramway bringuebalant qui s’arrête en grinçant de ses freins rouillés. Après un court résumé historique qui balaie les trois millénaires de la civilisation égyptienne, au cours duquel j’apprends l’existence et l’importance des hyksos, peuplade originaire de ce qui serait aujourd’hui la Palestine ou la Syrie, responsable d’une défaite ayant entraîné la décadence de la Seconde période intermédiaire (entre 1700 et 1539 avant J.C.), mais aussi de l’introduction de la race chevaline et d’un usage de la roue plus intense qu’auparavant, elle nous annonce un changement de programme : la visite de la Grande Bibliothèque n’aura lieu que demain car en ce samedi elle ferme plus tôt que les autres jours. On remplacera donc par celle des catacombes.

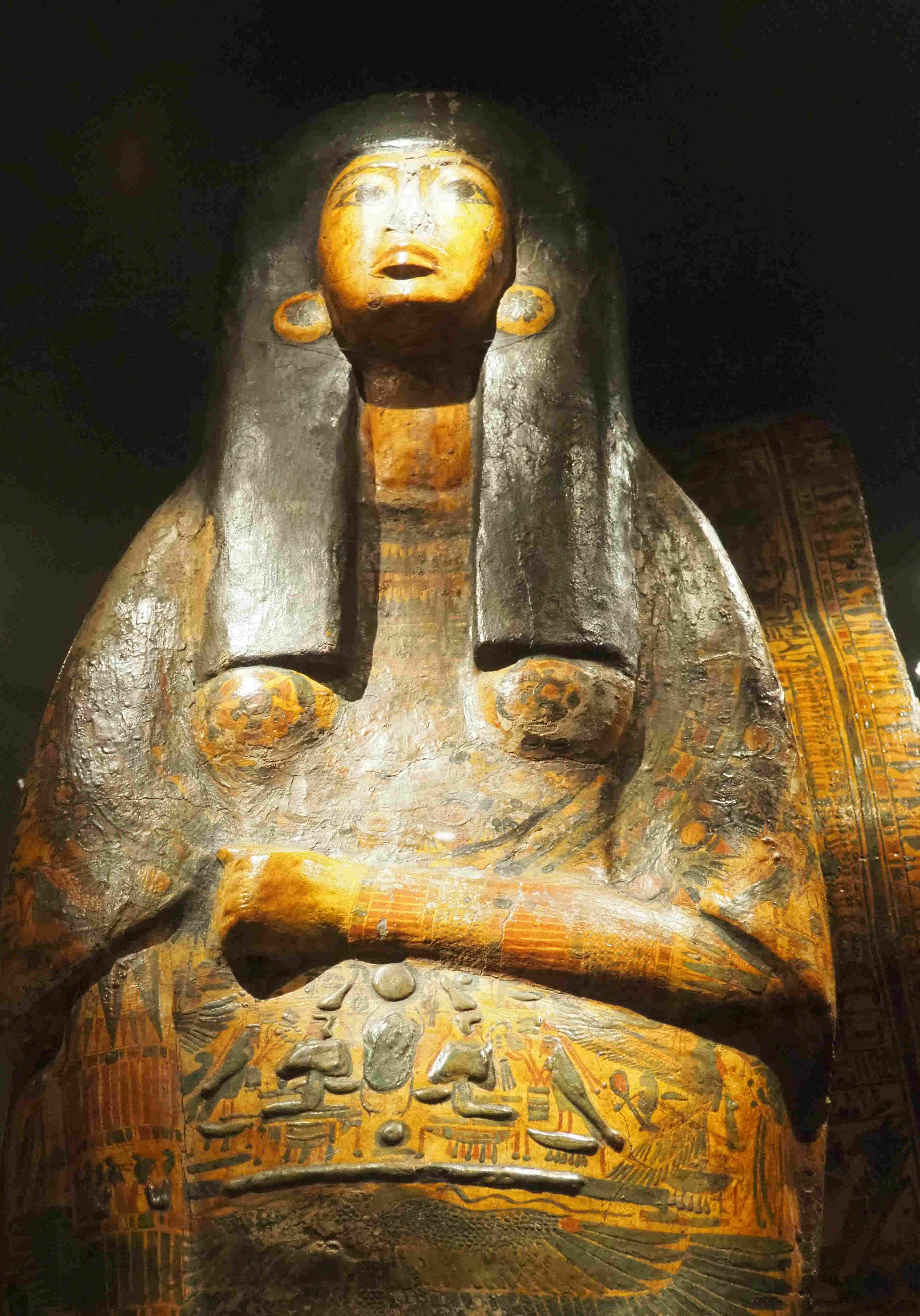

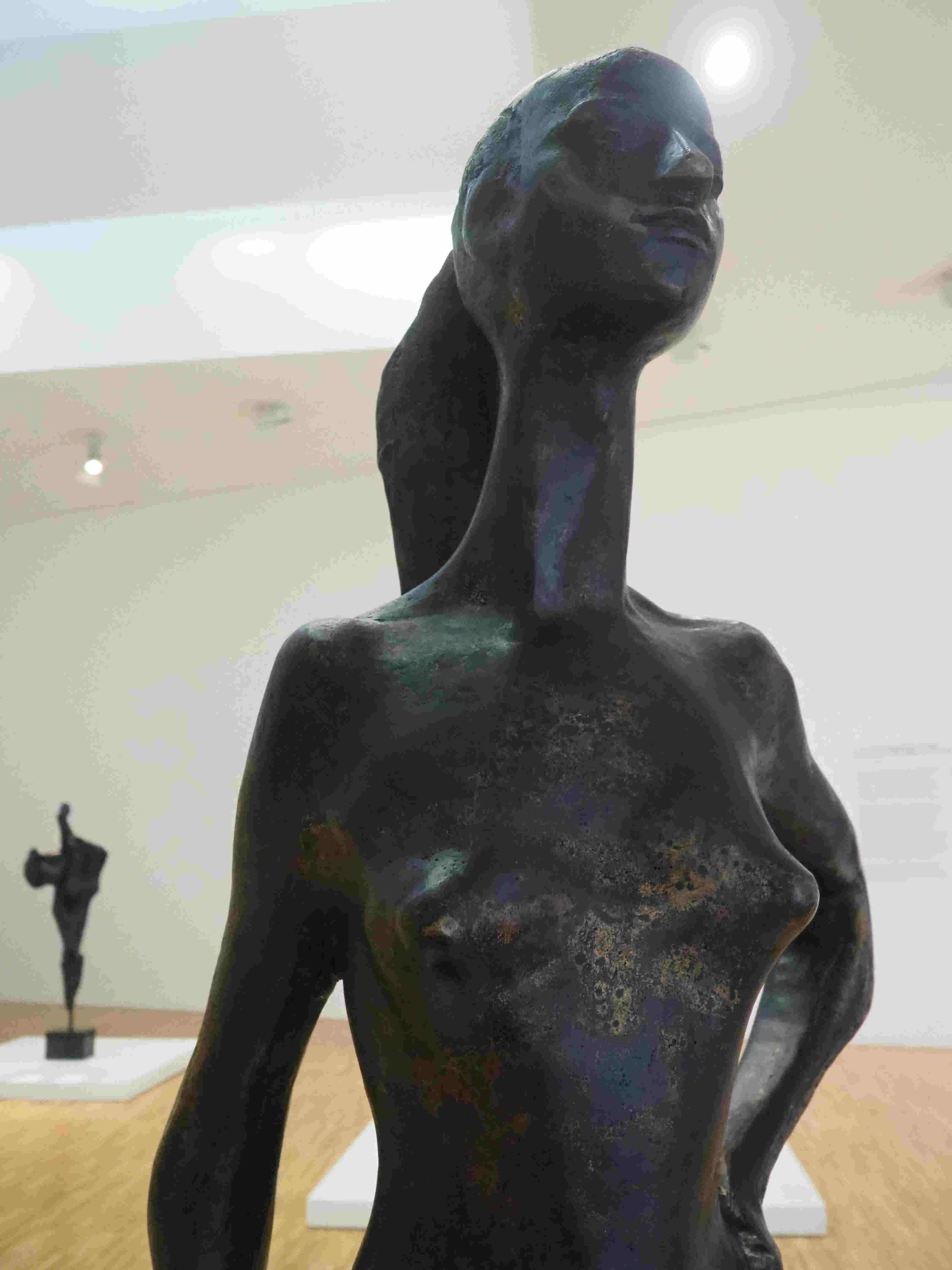

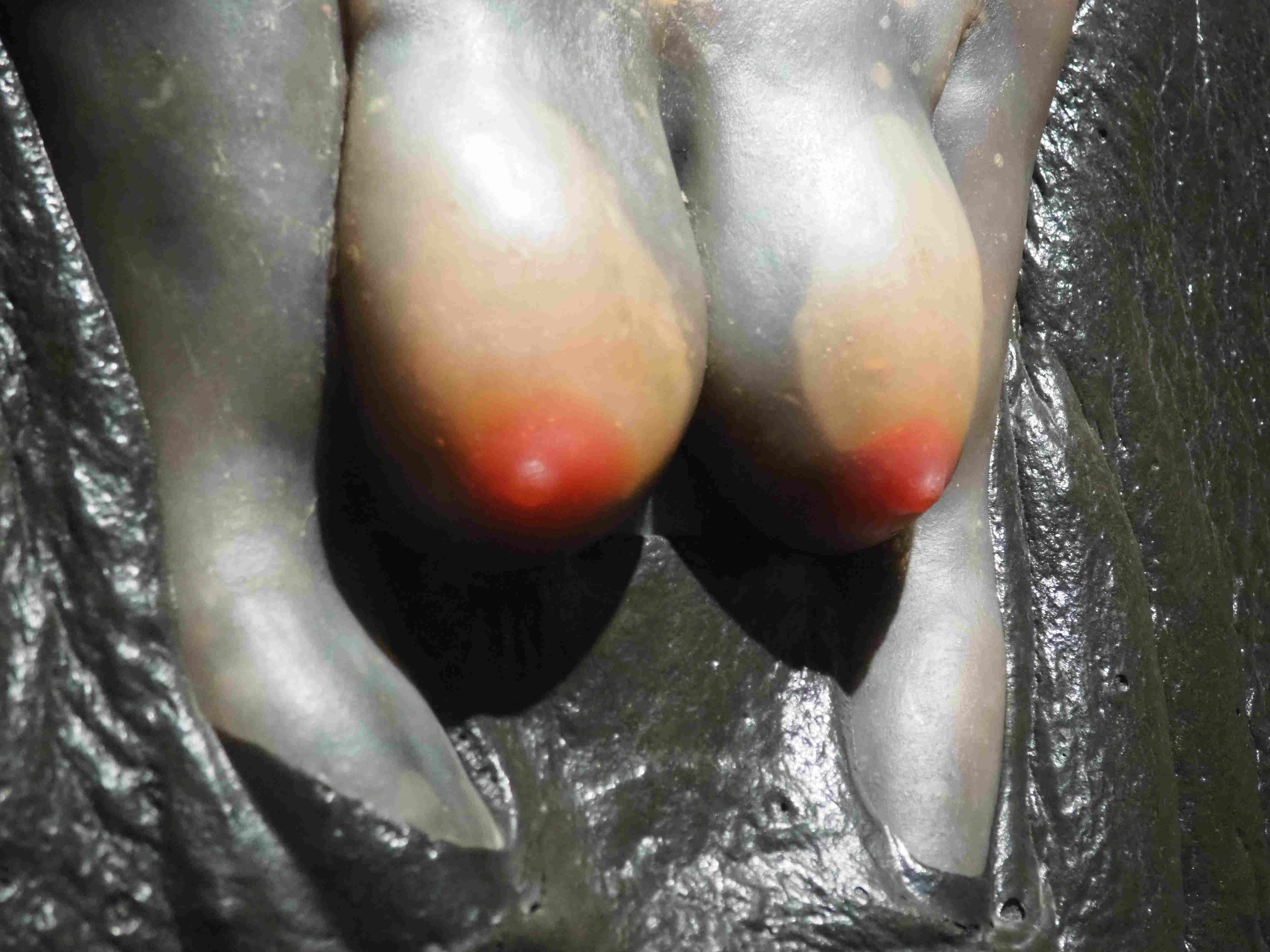

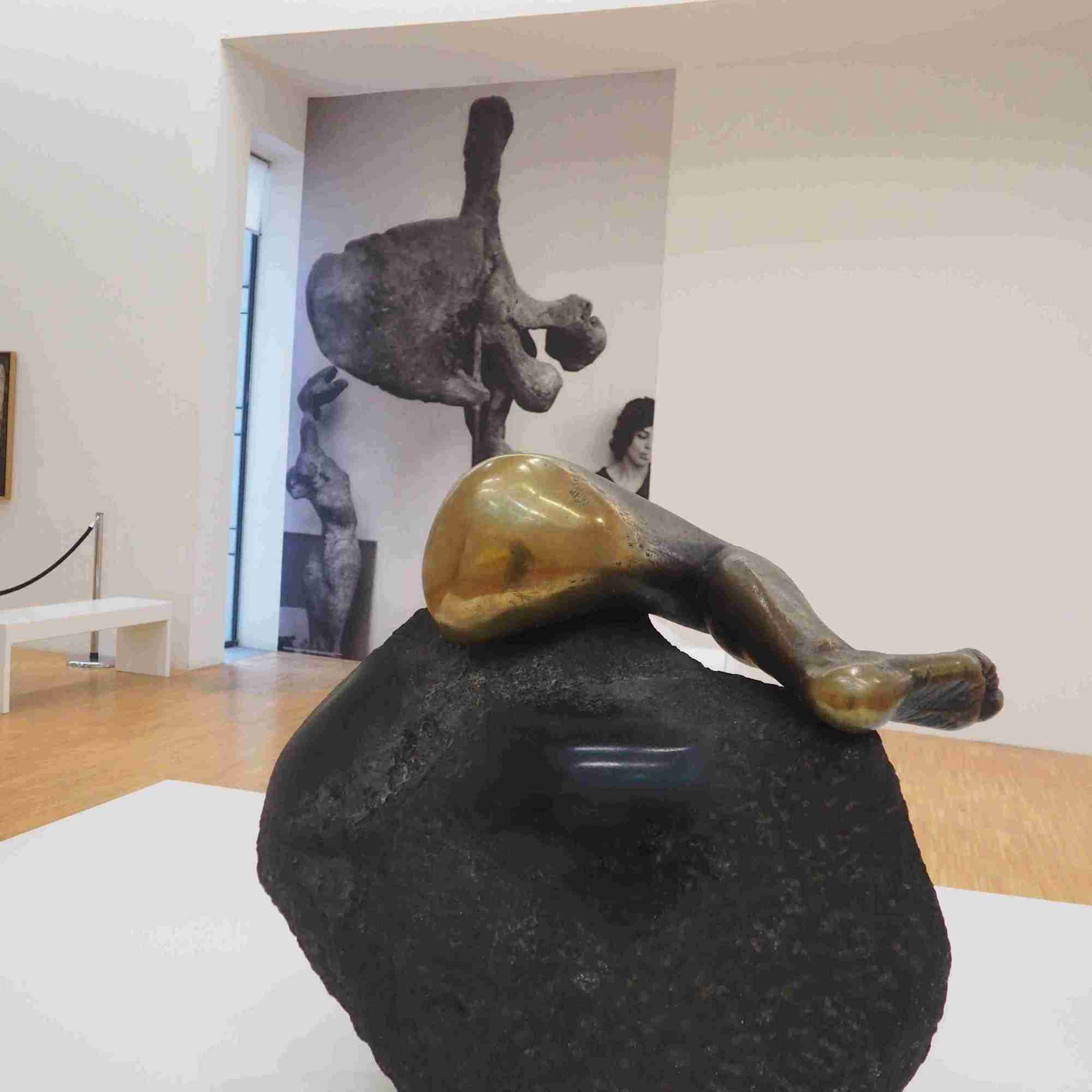

Les catacombes d’Alexandrie nous renvoient à la période gréco-romaine, fin de l’ancienne Egypte. Les habitants de la ville fondée par Alexandre, sur un site qui plaisait au grand Roi car on pouvait y établir un port à proximité de l’île de Pharos, ont hérité de leurs prédécesseurs pharaoniques le goût des sépultures. Certaines familles riches ont leur propre tombe, creusée en profondeur (35 mètres), et à elles se greffent des tombes publiques. La statuaire a complètement délaissé les canons du dernier Empire pour adopter ceux qui, venus de Grèce, exaltent la beauté des corps et des visages réels. Le lendemain, nous en saurons plus en visitant le Musée gréco-romain. Curieux mélange, où les divinités de l’Egypte, les Amon-Râ, les Isis et Osiris, les Horus et les Hathor fusionnent avec celles des Grecs, après-tout, Zeus n’est-il pas un peu Amon ? Hathor n’a-elle pas quelque chose de Vénus ? Le taureau Apis brandit entre ses cornes son disque d’or. Les Romains viendront plus tard donner le goût des agapes, des poses vautrées sur les grands sofas, et donc l’amour des drapés, des corps voluptueux et des muscles puissants des torses glabres. Et surtout, et cela dès le VIème siècle avant J.C., un changement capital se produit : l’introduction de la monnaie, dont nous avons vu sur un de mes billets antérieurs, qu’elle venait de Lydie, mais qui bien vite envahit l’espace des échanges. On aura donc eu l’exemple d’une civilisation incroyablement productive et structurée qui, pendant environ trois mille ans aura existé sans argent et donc a fortiori sans capitalisme ! De quoi réfléchir, non ?

Après les catacombes de l’époque gréco-romaine, un saut dans le temps : le fort de Qaït Bay, érigé par le sultan de même nom en 1477, à l’emplacement de l’ancien phare, le père de tous les phares d’ailleurs, puisque portant le nom de Pharos, écroulé suite à un séisme en 1303 (le fort contient des pierres de granit rose issues de ce trésor enfoui). Architecture militaire habituelle. Aurait dû être flanqué des deux statues géantes qui lui préexistaient, celles d’un Ptolémée (mais lequel, I ou II?) et de son épouse transformée en Isis, mais cette dernière, nous la verrons demain érigée dans la cour du Musée. Qaït Bay fut bombardé par les Anglais en 1882, et renferme la plus vieille mosquée d’Alexandrie. Sara profite alors du lieu pour nous parler de l’islam, discours à la limite du prosélytisme et à la gloire des imams, qui veut néanmoins insister sur la différence entre contrainte (port du voile obligatoire) et liberté (de le porter ou pas). Façon sans doute de s’affranchir de tout lien avec les Frères. Les voies de la politique et de la religion (l’une et l’autre confondues comme c’est presque toujours le cas) sont tortueuses et demandent des exercices d’équilibrisme fréquents. Demander ce que les gens pensent « vraiment » est une marotte de voyageur occidental qui n’aura connu qu’une époque où l’on croyait en la transparence et la « démocratie ». « Les Egyptiens ne s’expriment pas » me dira en fin de séjour, notre second guide Ahmad.

16 novembre : sur le parking de l’hôtel, notre guide a la joie de rencontrer son idole, un chanteur de charme aux lunettes noires qui répond au nom de Moustapha Amar, en tournée actuelle dans la ville. Selfie. Puis départ au musée gréco-romain. Nous ne savourons pas assez notre chance : il vient de rouvrir en 2024 après une longue période de fermeture et d’incertitude sur son sort. J’ai déjà dit quelques uns de ses attraits (sculptures, portraits, pièces de monnaie), il faut ajouter aussi l’installation d’un temple du Fayoum, avec culte consacré au crocodile, l’animal figurant en entrée sous forme de momie. Il est dommage qu’aucun des fameux portraits, rares exemples de peintures sur bois datant de l’Antiquité, ne soit exposé ici, il faudra aller, pour en contempler, dans les grands musées occidentaux, comme au Met de New York. Portrait d’Anaximandre. Fragments de papyrus contenant extraits de l’Odyssée. Statuettes de Tanagra, têtes minuscules mais incroyablement réalistes. Mosaïque de la méduse. Belle tête en bronze de l’empereur Hadrien.

A quoi succède la découverte de la (nouvelle) Grande Bibliothèque (Bibliotheca Alexandrina). Nouvelle puisque l’ancienne, fondée par Ptolémée 1er brûla dans un incendie en 642. Elle était une merveille. Elle contenait toute la production littéraire du monde antique, partie en fumée (on accuse parfois un calife arabe, ce n’est pas prouvé, Ibn Khaldûn cependant en reprend l’idée en transposant la situation sur une autre bibliothèque, celle de Ctésiphon dans l’Irak actuel2). Celle-ci a tout pour rivaliser avec : architecture d’une grande beauté, qui sait se faire oublier quand on voit la ville de loin, consistant principalement en un disque incliné vers le rivage, sorte de rappel de Râ divinisant le bâtiment. Mur d’enceinte recouvert de presque toutes les écritures connues, à l’intérieur plusieurs niveaux, allant jusqu’à F qui se surplombent les uns les autres de manière aérienne. Grande tenture sacrée suspendue dans la salle du bas, datant de 1243, venue de La Mecque et offerte par un riche bienfaiteur. Presses d’imprimerie (l’imprimerie de Boulaq, première imprimerie officielle en 1820). Rayons de livres de toutes langues et toutes disciplines. J’y trouve des livres au rayon philosophie sur Adorno et sur Deleuze. Notre guide nous fait finement remarquer qu’il n’y a que des filles qui étudient… il y aurait bien aussi des garçons, lui suggéré-je, mais ne viendraient-ils pas là que pour les premières ? Des manuscrits : exposé, un poème d’Andrée Chedid décoré par un artiste local. Le buste de Constantin Cavafy dans un coin puisque l’illustre poète grec a vécu ici pendant presque toute sa vie [et une de nos compagnes nous a lu des extraits de son œuvre fort opportunément la veille.]. Salles d’exposition en sous-sol, art contemporain égyptien (comme Hassan Soliman, 1938-2008, digne reflet de Giorgio Morandi). On raconte que Ptolémée collectionnait tous les papyrus et autres documents saisis sur les navires arraisonnés le long des côtes et que cela constitua le fond de la collection de départ de l’ancienne bibliothèque, celle qui est partie en fumée, curieuse façon d’exprimer sa boulimie de savoir, surpassée aujourd’hui par la collecte des données numériques, laquelle est bien moins innocente.

17 novembre : grand jour de la visite aux pyramides de Gizeh, puis au nouveau Grand Musée Egyptien. Ces pyramides, photographiées des milliards de fois, se posent pourtant toujours devant nos yeux ahuris comme des énigmes intemporelles, quelque chose qui serait issu du ciel, venu de quelque planète lointaine, mais non, c’est bien là, sorti du sol aride, et cela a bien survécu quatre mille ans avec, somme toute, peu de dégâts. Une couverture de calcaire dur qui s’est volatilisée (ou plutôt a été « réutilisée » dans dans des constructions plus récentes), donnant à tous ces objets l’aspect de montagnes de pierres de 2 à 5 tonnes la pièce (voire bien plus), juxtaposées et empilées. Sauf Khephren qui garde en haut son petit capuchon de dalles dures. Des orifices percés dans quelques flancs, traces de ceux qui ont voulu aller voir dedans.

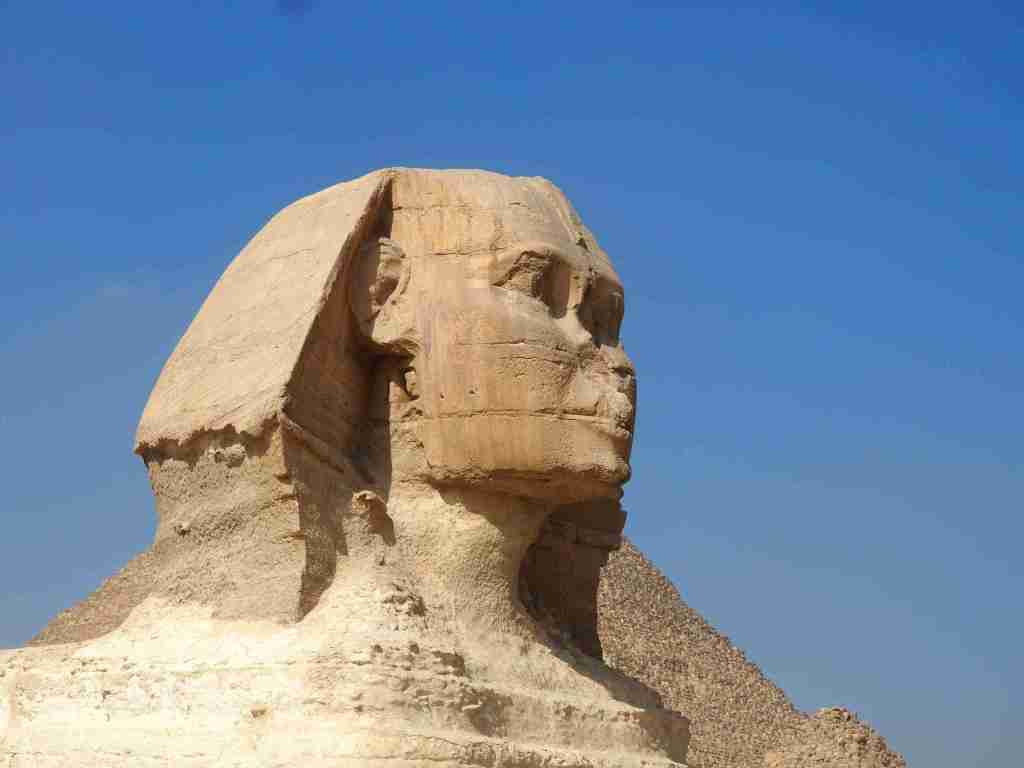

Ce qui choque en premier c’est l’incroyable contraste entre la ville bruyante à laquelle nous tournons le dos et l’étendue du désert qui nous paraît infini, enclos dans une seule vibration lumineuse qui nous fait paraître ces blocs de pierres comme quelque chose de vivant. Les masses triangulaires, grises, beiges ou dorées selon l’heure de la journée paraissent insaisissables alors que nous allons pourtant approcher d’elles jusqu’à les toucher, voire même, si l’on en a envie jusqu’à les pénétrer. Leur hauteur : Khéops (ou Kourfou) : 146 mètres, Khephren : 143 mètres, Mykérinos (Menkaouré) : 65 mètres. Le grand-père, le père et le fils. Tous de la IVème dynastie (de 2613 à 2494 avant J .C.). Les tombes des épouses sont beaucoup moins hautes. Avec à côté d’elles le Sphynx, superbement sculpté, immobile comme un château de sable avec des restes de peinture aux confins des oreilles, interrogateur infini des siècles passés et futurs. C’est une grande émotion que de le voir se détacher sur le ciel, pour la première fois de sa vie.

Le lien avec le Grand Musée s’opère par la médiation d’une barque, quoi de plus normal ? C’est la grande barque de Râ, qui fut enterrée au pied de la pyramide de Kheops et dont on présume qu’elle fut le véhicule transportant le pharaon jusqu’à sa tombe, à moins qu’elle n’ait été qu’un symbole, celui du voyage de son « bâ » dans l’au-delà des Dieux. Aujourd’hui exposée dans un bâtiment spécial du GEM. Lequel est une super-pyramide à lui tout seul, gigantesque hall abritant aussi bien la statue de Ramses II qu’un magasin Ladurée ou un Starbuck, aux grands escalators qui desservent les salles : à droite les époques marquées par les dynasties, jusqu’à la trentième, à gauche celles consacrées au trésor de Toutankhamon. Après ma visite, un peu éreintante, parmi des foules compactes de visiteurs, je m’assois sur un banc aux côtés d’une dame âgée. Elle est américaine, vient de Upper Est Side, a appris le français dans sa jeunesse au point qu’il lui reste en mémoire La cigale et la fourmi qu’elle me récite tout de go. « Nous vivons une époque horrible », me dit-elle, et le président des Etats-Unis est un « horrible man ». Je ne peux qu’acquiescer, à quoi elle me répond par un au revoir fraternel.

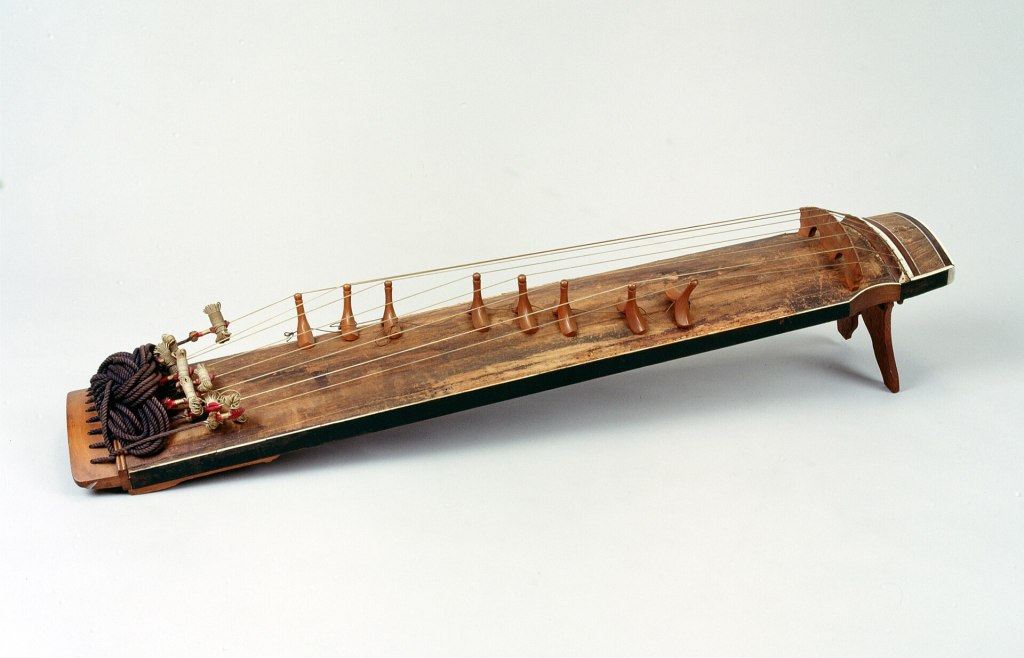

Où manger le soir ? Un espoir, une possibilité : aller en ville, se rendre au Naguib Mahfouz Café, lieu très célèbre du souk où s’est toujours rencontrée l’intelligentsia cairote. Nous voilà dans le trafic dense de l’autoroute, puis dans des avenues du Caire, jusqu’à un endroit où notre chauffeur peut garer son véhicule, de là à pieds jusqu’à l’entrée du souk, le passage par une petite allée encombrée jusqu’à la porte du bistrot. On y fait de la musique, du darbouka, du luth et des chants mélopés, les salles sont presque pleines mais on trouve des places pour nous. On voit là des familles fêtant un anniversaire, des touristes excités, des femmes aux longs yeux bruns visiblement en quête de rencontre tarifée et de vieux messieurs aux airs savants, comme au temps de Mahfouz sans doute et même de bien avant. Les plats sont alléchants. Je me retrouve avec dans mon assiette, sans l’avoir vraiment choisi… rien d’autre qu’une bonne blanquette de veau de nos grands-mères ! A la sortie, nous regardons, face à nous, la célèbre mosquée d’Al Azhar, illuminée. Seul aperçu disponible pour nous de la ville du Caire, il faudra revenir une autre fois pour visiter la ville copte, Fustat et se souvenir des émotions de la place Tahrir.

1 Altaï travel

2 L’historien Ibn Khaldun dans sa Muqaddima (XIIIe siècle) change le cadre, il ne s’agit plus d’Alexandrie, mais de Ctésiphon en Irak actuel, et ce n’est plus ‘Amr Ibn al-‘As, mais Sa’d Ibn Abî Waqqâs qui dirige l’armée. En voici l’extrait :

« Cependant, quand les musulmans eurent conquis la Perse et mis la main sur une quantité innombrable de livres et d’écrits scientifiques, Sa’d Ibn Abî Waqqâs écrivit à ‘Umar Ibn al-Khattâb pour lui demander des ordres au sujet de ces ouvrages et de leur transfert aux musulmans ? ‘Umar lui répondit : « Jette-les à l’eau. Si leur contenu indique la bonne voie, Dieu nous a donné une direction meilleure. S’il indique la voie de l’égarement, Dieu nous en a préservés. » Ces livres furent donc jetés à l’eau ou au feu, et c’est ainsi que les sciences des Perses furent perdues et ne purent parvenir jusqu’à nous. »

— Ibn Khaldûn, Le Livre des Exemples, T. I, Muqaddima VI, texte traduit et annoté par Abdesselam Cheddadi, Gallimard, novembre 2002, 944.