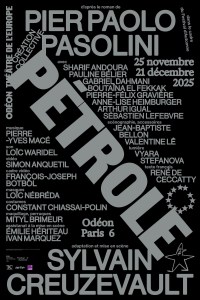

Retour sur ce spectacle qui nous a tellement impressionné C. et moi, à Paris, le 21 décembre, au Théâtre de l’Odéon. Je ne me sens pas capable d’en fournir une analyse minutieuse (encore moins une critique). Pour cela on se reportera à un blog que je viens de découvrir, et qui est cent fois supérieur au mien par sa richesse d’expériences et d’analyses de pièces de théâtres et d’autres oeuvres littéraires : https://www.arnaudmaisetti.net/spip/ (les carnets d’Arnaud Maïsetti, voir ici le billet sur Pétrole) . Pour ce qui me concerne, je me contente, comme d’habitude et dans d’autre domaines, de donner mes sentiments, mes impressions, de me livrer à quelques associations d’idées, d’établir des rapports avec des sujets de préoccupation dont j’ai déjà témoigné ici (sujet social / sujet de l’inconscient, forme-sujet du capitalisme, rôle de l’art et de la poésie etc.). Qu’on pardonne mes insuffisances. Ho sbagliato tuttosignifie « je me suis complètement trompé », c’est le vers par lequel commence un poème célèbre de Pasolini : le poème en forme de rose. J’ai choisi ce titre non parce que je voudrais dire que « je me trompe tout le temps », ce qui aurait, entre parenthèses, le mérite de faire revivre le paradoxe du Menteur, thème récurrent dans l’histoire de la logique – qui est quand même un de mes thèmes de prédilection – mais plus modestement pour dire que, comme d’autres, je suis toujours dans le risque de me tromper, et qu’il n’est pas d’écriture conséquente, même sur un blog, sans ce risque éprouvé de tomber dans l’erreur, une manière de frôler sans arrêt le précipice.

Première scène, premier écran : un corps d’homme allongé sur un bout de bitume (en fait une piste d’aéroport), effet de vision sous plusieurs angles, couché, ou au contraire debout quand la caméra le filme de dessus, valise ouverte, passants qui passent, flics qui viennent contrôler, de quoi s’agit-il de qui s’agit-il ? Qu’est-ce qu’il y a dans la valise ? Des saucissons, des sacs de drogue ou des paquets de cigarettes ? Non des livres. La pire des drogues. Celle que les policiers manient avec des pincettes. Et quels livres ! Dostoïevski, Dante, Deleuze, Chklovski, Sterne, Sade (aussi, bien sûr) manquerait plus que l’on y trouve Marx ou Freud. Mais Pasolini est plutôt tourné vers les grands classiques littéraires. A-t-il besoin de Marx ou de Freud pour commettre ses analyses ?

Il commet ses analyses comme des crimes. Des crimes au moyen des armes de l’écriture comme elles peuvent s’enfoncer dans les corps pour révéler de quoi ceux-ci sont faits.

En l’occurrence, le corps est celui de Carlo Valetti, un ingénieur. Et si nous explorons le passé de ce corps nous apprenons qu’il en a connu de belles. Mort déjà au pied d’une montagne, il a reçu la visite de Polis et Thétis, ange et démon, qui se sont disputés ses entrailles. Chacun revendiquait ses droits sur cet homme déchu. A la fin, ils ont toppé, l’un a ouvert le corps et en a sorti un embryon qui, très vite, est devenu bébé puis enfant puis adolescent puis homme de trente ans, et comme l’homme n’était pas tout à fait mort et qu’il voyait de loin ce qu’on lui faisait, il voyait en cet être né de son corps l’exact miroir de lui-même, comme il voyait que celui dont on avait ouvert le ventre reprenait forme et était aussi lui.

Donc dès le début du livre de Pasolini, Pétrole, on sait qu’un homme s’est dédoublé, qu’il y a un Carlo I et un Carlo II, et que durant tous les épisodes chaotiques de ce récit qui n’en est pas un car il n’est pas ordonné comme un récit, mais comme une suite de notes, même pas mises en ordre chronologique, ils vont alterner l’un avec l’autre, sauf une fois peut-être où ils vont peut-être se croiser. Ils sont rigoureusmeent identiques, sauf que l’un évoluera dans le monde social, à la recherche d’une réussite et d’un emploi stable, et peut-être aussi d’un pouvoir politique, alors que l’autre s’en foutra totalement, et qu’il sera attiré par une seule chose : le sexe, autrement dit le plaisir, autrement dit le bonheur. Nous assistons ainsi à la vraie scission du sujet. Sujet social / sujet du plaisir. Pasolini n’évoque jamais le sujet de l’inconscient, et pourtant c’est à cela que l’on pense, à la division entre sujet social et sujet de l’inconscient, autrement dit entre Marx et Freud. Rappel (pour moi) de lectures de Sandrine Aumercier et Frank Grohman : quel sujet pour la théorie critique ? Mais nous ne sommes pas là en terre théorique. Nous sommes en littérature et même, puisqu’il s’agit d’un spectacle théatral mis en scène par Sylvain Creuzevault, en plein théâtre. Théâtre + vidéo.

Pour la première fois au monde, pour la première fois en littérature et la première fois au théâtre, un vrai sujet divisé est montré, décrit, suivi, analysé1. Ici on se dit que cela pourrait être tout le monde, vous, moi, quelqu’un d’autre, car nous sommes tous et toutes divisé.e.s même si nous le cachons sous l’apparente unité que nous procurent l’idéologie, la religion, la croyance en l’identité fétichiste du moi. Le sexe d’un côté que nous avons souvent refoulé, et le désir d’ascension sociale de l’autre pour lequel nous avons échaffaudé consciemment des plans.

La séquence suivante dans la représentation montre une fête qui réunit plusieurs personnalités du monde politique et des affaires en Italie dans les années soixante (y compris du monde de la presse, préfiguration de ce que deviendra le pouvoir plus tard avec l’omniprésence pendant de longues années de Silvio Belusconi, et jusqu’à aujourd’hui en France où Bolloré règne en maître sur nos esprits). Une femme, madame F ., domine le groupe, elle est très agitée et porte des lunettes noires. Guido Calasegno, ex-camarade de classe de CarloValetti pilote son ami dans le salon de madame F. Le vice-directeur de l’ENI, Aldo Troya, est présent parmi les invités. Il succède à Enrico Bonocore, lequel a succombé dans un accident d’avion. Ceux qui se souviennent de cette époque lointaine feront le rapprochement avec le fameux Enrico Mattei, ex-président de l’ENI, disparu mystérieusement (le cinéma italien s’est déjà emparé de cette affaire par le passé, cf. le film de Francesco Rosi, palme d’or à Cannes en 1972, « l’Affaire Mattei »). Une fois entré dans ce monde de la finance, de l’industrie et de la politique, reste à Carlo d’y faire son trou et d’y faire carrière. Ici une formidable parabole prend place : celle de la rencontre avec Dieu, à moins que ce ne soit le Diable (et réciproquement!). Le passage en question, qui est contenu dans la note 34bis, est le « premier conte sur le Pouvoir ». C’est l’histoire d’un intellectuel, dit le récit, « qui cherche à atteindre dans sa vie des buts grandioses » et qui, une nuit, se réveille avec au pied de son lit, une Force Obscure. Laquelle lui demande quel est le but de sa vie, et qui, face à ses tergiversations, lui assène que bien sûr le but de sa vie est le Pouvoir. Surpris, le personnage acquiesce (« puisque tu le dis… »). Alors la Force Obscure se propose de l’aider et pour cela lui demande par quel moyen il souhaite accéder à ce but. Le prestige littéraire ? L’emploi dans une grande entreprise ? La politique ? Et non, dit-il au Diable (car c’est bien du Diable qu’il s’agit), c’est par la sainteté qu’il souhaite arriver. Et dès le lendemain matin, il commença sa carrière de saint, dit l’histoire. Ayant aussitôt à tenter de concilier l’inconciliable, comme la Foi et l’Espoir d’un côté et la Charité de l’autre, mais cela ne faisait rien, il était dans la sainteté réelle, au point qu’une autre nuit, c’est une Force Lumineuse, non plus Obscure qui l’accueillit, et que lui fit la révalation des révélations : la figure du Diable n’était qu’une ruse, pour mettre les gens à l’épreuve, seul Dieu existait et cette Force était Dieu. Notre Héros ne se sent plus de joie. Maintenant que tu sais… va, retourne sur terre dit la Force Lumineuse, mais une seule condition : en t’en allant, ne te retourne pas. Mais bien sûr, on l’a compris, le héros en partant va se retourner.. et ce qu’il verra c’est bien la figure du Diable qui se gondole doucement en se moquant de lui.

Ce passage est digne de Kafka ou de Dostoïevski.

Carlo II pendant ce temps écume les terrains vagues à la recherche de plaisirs paroxystiques. Quand enfin il trouve le sommet de jouissance en se faisant pénétrer par un jeune homme, il perd son pénis qui se transforme aussitôt en vagin, et il lui pousse des seins : il est désormais une femme. Accomplissement continué de cette idée de division, non seulement celle-ci opère entre deux sujets, celui du social et celui du sexe, mais en plus désormais il se recoupe transversalement en deux moitiés : la moitié homme et la moitié femme. Carlo va rester femme tout en conservant une apparence masculine. C’est à partir de ce moment-là qu’il va jouir avec des dizaines de jeunes marginaux sur la plage d’Ostie et ailleurs, vers la gare Termini notamment. Je ne cache pas que, si le texte écrit du sexe cru, intense, répétitif est supportable voire jouissif (surtout quand il revêt comme ici la forme d’une écriture tellement poétique), sa représentation sur scène est éprouvante pour le spectateur, lequel, lorsqu’il apprend qu’il va être question d’une quinzaine de rapports successifs, commence à gémir sur son siège en pensant « ça va être long ». Heureusement la scène s’arrête à cinq récits, mais il en reste des traces en nous. Traces sans doute pas inutiles. Nous sommes au théâtre aussi pour être troublés, dérangés, mis en question. Cette scène en pose, justement, des questions, et en premier lieu celle de la représentation justement : comment « représenter » ? Doit-on représenter ? Peut-on, pour reprendre la formulation de mon ami Jean Caune, faire théâtre de tout ? Cela se pose là à propos du sexe mais pourrait être posé à propos des autres pulsions, désirs inavouables et pensées destinées à être cachées, dont, après tout, toute l’histoire du théâtre a fait son miel. Le travail de Pasolini a pour coeur cette question, à laquelle lui-même n’est pas sûr d’avoir trouvé solution, si l’on en croit en tout cas, l’évolution de son art qui passe de récits plutôt mignons comme Decaméron ou contes de Canterbury à des formes infernales comme Salo ou les 120 jours de Sodome, en passant par la suprême beauté révolutionnaire renfermée dans L’évangile selon Saint Mathieu. Dans Pétrole, cela va culminer encore avec la scène de castration. Réalité ? Fantasme ? Là est aussi la force de ce spectacle, de nous exhiber rien moins que la structure du fantasme. Je sais que, concernant Salo, Pasolini a évoqué l’entrée des structures dans l’histoire2, reprenant le mot de Lacan selon lequel mai 68 aurait vu leur surgissement, comme si les structures à l’état pur, nues, marchaient dans la rue. Personne à l’époque n’était sûr de bien comprendre ce que cela voulait dire, mais aujourd’hui, peut-être, où nous voyons se déployer autour de nous des situations et événements que nous ne soupçonnions pas autrefois, nous commençons à comprendre, comprendre que le fascisme n’est pas une question de volonté, d’hommes plus ou moins providentiels, ou de choix « démocratique », mais une question de structure en effet : on les voit se trimballer dans notre monde, à Washington, à Tel Aviv ou à Moscou comme auraient pu se trimballer autour de nous les grands dinosaures s’ils avaient pu survivre et se mêler aux humains, dont ils n’auraient fait qu’une seule bouchée. Nous en sommes là. Jurassic Park. Mais ça, même Pasolini ne l’avait pas tout à fait prévu, cantonné qu’il était dans une phase du capitalisme que l’on appelait naîvement « néo-capitalisme », où se mettaient en place des multinationales dont les contours se modelaient plus ou moins sur la forme des états, époque aussi que le PCF – grand parti à l’époque, ne l’oublions pas3 – avait théorisé sous le nom de capitalisme monopoliste d’état. Dans Pétrole, en effet économie et politique fusionnent mais on en est encore aux frontières d’un état : l’Italie des années soixante. L’Amérique n’est pas loin, certes, mais elle agit dans l’ombre, finançant les attentats mais se gardant bien de menacer d’intervenir directement, préférant croire et faire croire dans les vertus de « la démocratie ». Là est la limite de Pétrole : de paraître déjà ancien, de nous parler d’un ordre presque disparu, d’un temps où l’on trouvait un sens à combattre, et où le fascisme recouvrait encore des formes humaines, donc périssables. Est-ce le cas encore aujourd’hui ?

La castration répond à la question lancinante du fascisme, cela apparaît clairement dans la mise en scène de Creuzevault, plus peut-être que dans le texte de Pasolini, c’est la réponse au dilemme qui traverse ces notes pour un récit futur : être possédé ou être possédant. Cela pourrait sembler un dilemme économique… vite résolu (!) il vaut mieux être riche que pauvre, voyons, bien sûr, c’est plus agréable ! Quoique… la pauvreté soit sans doute la seule voie d’accès à la sainteté4, mais si cela en reste au niveau économique, cela ne veut rien dire, ce qui compte ici c’est le langage double, le dilemme est avant tout sexuel. Le jeune Carlo II vous le dira : il vaut mille fois mieux être possédé que possédant (c’est aussi ce que m’avait dit un ami, malheureusment disparu de ma vie aujourd’hui, qui, lorsque je lui faisais part de mon indignation à voir les supporters d’une équipe de foot traiter les membres de l’équipe rivale d’enculés, m’avait répondu qu’ils ne savaient pas ce qu’ils perdaient et qu’être enculé était encore ce qu’il y avait de mieux. J’avais été troublé). Et pourtant c’est aussi là que réside la question du fascisme : la position de possédant est la position fasciste, de par sa brutalité (et là, sûrement, les militantes de #metoo ne me contrediront pas, littéralement : la possession c’est le viol), mais aussi de par sa finitude. Toute possession a une fin, en tout cas pour le possédant (ceci est peut-être un espoir pour nous, d’ailleurs, qui sommes tous des possédés potentiels du trumpisme, de la puissance de l’argent, du nationalisme, du lepénisme etc.).

Finalement, la mise en scène de Pétrole par Creuzevault a réussi à nous révéler les tenants et les aboutissants d’une époque terrible que nous vivons. Voulons-nous être des possédés ? (Creuzevault a raison de noter que le mot a servi de titre en Français pendant longtemps au roman de Dostoïevski avant qu’il ne se soit mué en « les démons ») ? Avec la pensée sous-jacente que la réponse n’est pas si simple car le refus du statut de possédé peut entraîner l’acceptation béate de celui de possédant. Or, nous ne voulons pas non plus être possédants, ça, bien sûr, une bonne partie de la population le veut, la lutte des classes a disparu, le statut de classe ouvrière avec, ladite classe ayant aspiré – par la force des choses, et pas nécessairement par sa propre volonté – en tout premier lieu à devenir classe bourgeoise – et c’est bien sûr pour cela qu’elle vote Le Pen.

Mettant en scène ce spectacle, Creuzevault témoigne aussi de l’importance de la question culturelle dans un pays comme la France, que nombre de dirigeants autant populistes que « démocrates » souhaiteraient voir réduire, pour des raisons financières bien sûr, mais pas seulement (d’autres « économies » sont possibles), aussi pour des raisons de fond qui touchent à notre être-ensemble : on dira volontiers que la culture ne touche qu’une partie de la population, la mieux dotée, la plus « éduquée » etc. que les classes dites « populaires » n’y ont pas droit, bel alibi de la part de gens qui n’ont généralement rien à faire des désirs et des besoins des classes dites « populaires », et ceci étant dit au moment même où nous constatons la disparition de la classe ouvrière et où, à la place, s’institue un simulacre qui permet à « populaire » de dériver vers « populiste ». Comme si les promoteurs de ce genre de discours avaient le culot de faire revêtir à une partie de la populationles habits d’une classe morte, pour en vêtir les épaules de sujets possédés, devenus entre temps les âmes mortes gogoliennes, et ceci dans le seul but de « faire des économies », c’est-à-dire de conserver l’argent dans le circuit marchand et financier.

1 Bien sûr, on nous dit que le stratagème du dédoublement a déjà été utilisé dans la littérature : Don Quichotte et Sancho Pança, Narcisse et Goldmund etc. (Tintin et Milou?) mais dans ces cas, il s’agissait de deux personnages distincts, l’auteur n’avait jamais prétendu qu’ils étaient le même, autrement dit ils n’étaient pas issus d’une division. Encore moins d’une division ayant lieu dans le cours du récit.

2 Il est vrai qu’il se moquait un peu des structuralistes français !

3 Oui, grand parti par la force intellectuelle qu’il représentait, en dépit des erreurs et du bourbier stalinien dans lequel il s’était enlisé.

4 Et quoi, c’est nul, la sainteté ? Eh bien non, ce n’est pas nul puisque c’est la seule vertu qui peut nous amener à mourir sans avoir honte de soi. Alors, les riches, là-dessus, vous pouvez aller vous rhabiller !