La sculpture occupe une place à part dans l’art. Les monuments et les statues meublent nos villes et nos promenades quotidiennes sans, souvent, qu’elles ne nous émeuvent. Quelques grands émergent toutefois et nous font nous demander comment ils sont arrivés à si bien incarner nos sentiments, nos fêlures, nos émotions, nos visions métaphysiques. Comme si leurs œuvres se déplaçaient au milieu de nous, nous faisant parfois quelque ombre, ou bien nous exposant tout à coup à la menace de machines ressemblant à des insectes géants. Rodin, Giacometti, Camille Claudel, Louise Bourgeois, Niki de Saint-Phalle… Nous tournons autour de leur masse solaire comme des planètes déboussolées, saisissant un bras ici, un corps entier là, une tête, un mollet, le talon d’un pied à peine posé sur le sol, ailleurs. A nous d’être capables de reconstituer la totalité. Giacometti, je crois, disait faire face à ce problème : comment parvenir à faire une unité à partir de fragments de corps si morcelés.

En même temps, les sculpteurs et sculptrices dessinent des espaces inconnus. Où nous tenterions de reconstruire des images de nous-mêmes, des espaces de sens donc où se créeraient des sujets. Mais pas toujours, parfois, nous ne parvenons pas à y voir « du sens », autrement dit un partenaire possible pour un dialogue. Et c’est dans ces moments-là peut-être que nous sommes le plus troublés, le plus emportés par l’art de la sculpture. Ce sentiment-là, je l’ai éprouvé en visitant par deux fois la splendide exposition consacrée, au musée de Grenoble, à la grande sculptrice polonaise Alina Szapocznikow (jusqu’en janvier 2026), première grande rétrospective effectuée en France de cette artiste qui pourtant vécut beaucoup à Paris et obtint même la nationalité française peu de temps avant de mourir (en 1973).

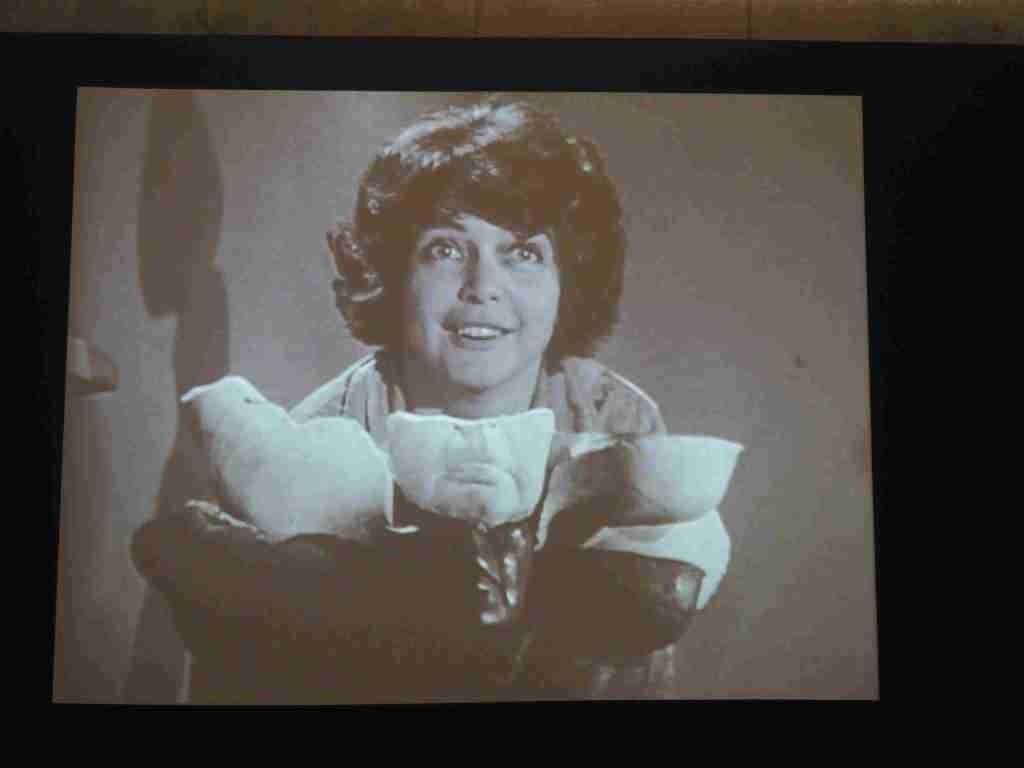

Alina Szapocznikow était née en 1926 à Kalisz en Pologne dans une famille juive plutôt aisée (mère pédiatre, père dentiste), mais bien vite rattrapée par la réalité du ghetto et des camps. Auschwitz, Bergen-Belsen. La jeune Alina est envoyée au camp de Terezin, où son frère décède en 1945. Elle en sort et rejoint aussitôt Prague où elle fait ses études aux Beaux-Arts. Brillante élève, elle est vite adoptée par le régime de l’époque, et donc par le réalisme socialiste, et conviée à réaliser de grandes sculptures monumentales en forme d’hommages aux héros de la guerre et de la lutte pour le socialisme. Après la mort de Staline, elle voyage à l’Ouest et se libère des démons de l’art officiel. Désormais, elle est libre et trouvera tout son temps pour déployer une sculpture exprimant ce soucis de liberté, qui est d’abord celle du corps, de son corps. Sa sculpture prend son envol exactement comme semble le faire la première grande œuvre qui nous accueille dans le parcours de cette exposition grenobloise.

de haut en bas et de gauche à droite: Age difficile (1956), projet pour monument à Auschwitz (1958), Tête de Barbara Kusak (1955), Marie-Madeleine, Eclaté (1960)

A vrai dire, œuvre suffocante, qu’on n’a pas fini de regarder sous tous ses angles, chacun d’eux tour à tour nous délivrant un aspect, un éclat auquel nous ne nous attendons pas : il faut sans cesse faire le tour pour arriver à remodeler l’ensemble dans notre esprit. Il s’agit de Machine en chair, de 1964, donc loin d’être la première par ordre chronologique (on commence en 1955), qui a la particularité d’avoir en son centre, pointée vers le ciel, une roue de moto, en lieu et place de la tête de cet être difforme et fragile. « J’ai été vaincue par le héros miracle de notre époque, dira-t-elle, la machine. A elle, la beauté, les révélations, les témoignages, l’enregistrement de l’histoire ». Nous sommes en effet au début de l’ère où le monde mécanique fascine et effraie, les sculpteurs (pensons aussi à Tinguely) s’en emparent, mais leur regard, tout en semblant impressionné par lui, devient immédiatement critique, car ce qu’ils représentent n’est pas la machine absolue et parfaite, mais au contraire, celle qui par ses mouvements désordonnés ou par sa position incongrue, se révèle absurde, leviers qui ne lèveront jamais rien, roues qui ne déplaceront aucune charge, mécanismes vides en lieu et place d’une tête qui devrait fonctionner, ici la roue de moto, plus tard les matières plastiques, la résine de polyester etc. qui permettront d’enfermer des images reproductibles à l’infini.

Sculpture lampe (1970), Fiancée folle blanche (1971), Noyée (Plongée) (1968)

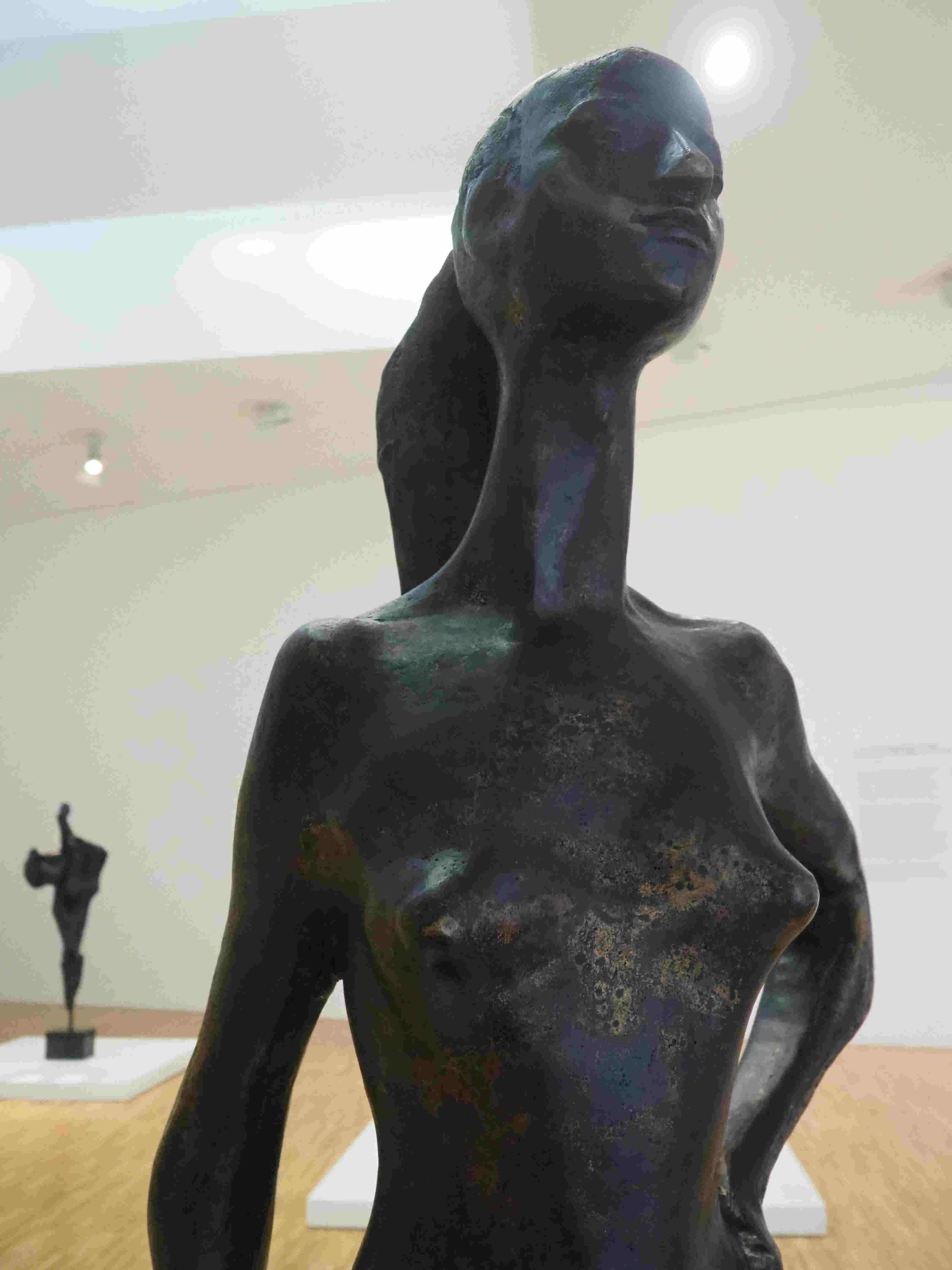

Dans la même salle, Age difficile, de 1956, oeuvre encore sous l’emprise du réalisme mais qui s’en dégage par sa pureté esthétique, long cou élégant, petits seins joyeux et fiers, queue de cheval associée à une idée de modernité pour l’époque, et qui avoisine un projet pour un monument à Auschwitz en forme de mains puissantes ouvertes vers un ciel désespérement vide. Auprès d’un corps désarticulé aérien, énigmatique et tout de masses grises, qui pourrait aussi bien ressembler à un cygne prêt à l’envol, à une danseuse jouant avec le sol où à un fossile géant extrait des marnes. Marie-Madeleine. Des têtes aussi, comme des masques mortuaires du Fayoum ou des enfants de Pompéï. Un magnifique portrait coloré de Barbara Kusak (1955). Et ce « truc », Eclaté, de 1960, où on commence à voir ce que sera une partie du futur de l’oeuvre : des masses angoissantes qui nous plongent dans l’interrogation impossible de l’Autre, toujours étranger à nous-mêmes. Elle incorpore dans le ciment puis dans la résine des éléments comme de l’ambre ou des pièces métalliques, « la formation abstraite, dit le cartel, évoque une cage thoracique humaine percée de tiges en métal ». Prémonition des douleurs futures qui seront ressenties par son corps, lequel restera, comme il l’est pour nous tous et toutes, étranger. Et alors, du corps, il sera toujours question, parfois en bien et en beauté, parfois en mal et en douleur : le corps, unique siège de nos plaisirs et de leur négatif. Alina Szapocznikow va, mieux que quiconque, en tisser à la fois les louanges et les détestations au travers des traumas qu’il lui – nous – occasionne.

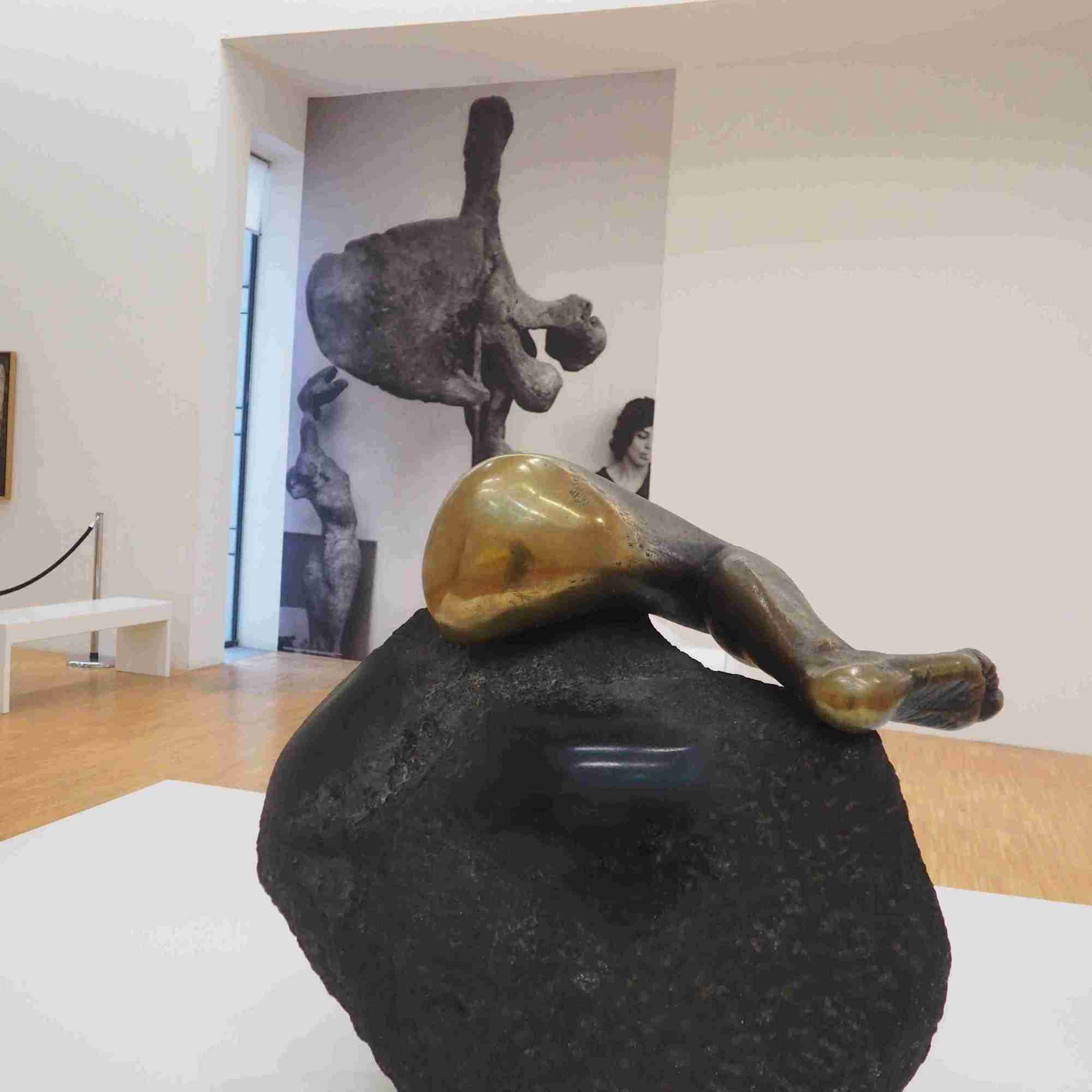

De haut en bas et de gauche à droite: jambe moulée, Autoportrait (1966), Goldfinger (1965), Autoportrait (1966) Tumeurs accumulées (1970), Piotr (1972)

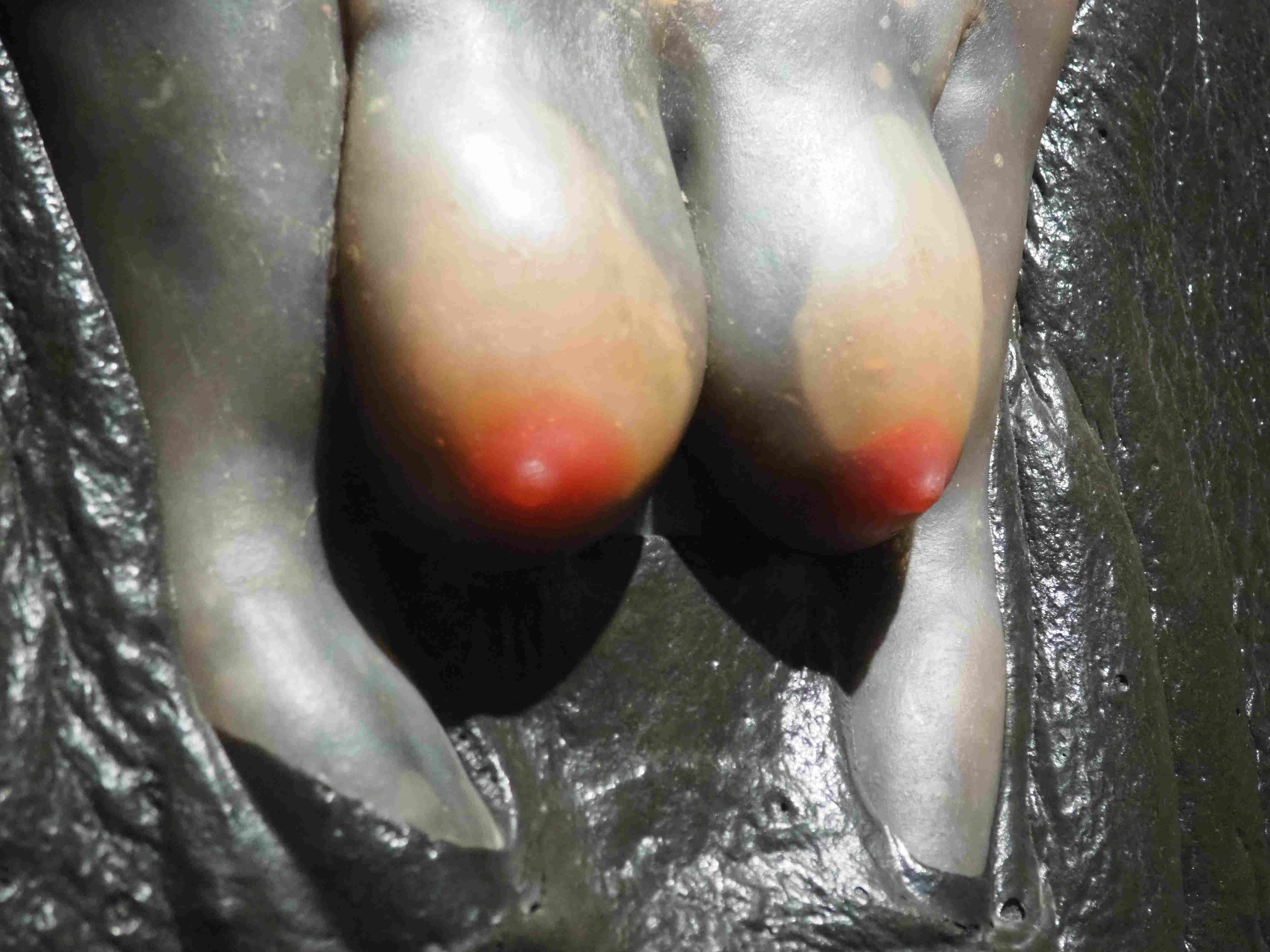

Beauté d’une jambe moulée et posée sur un socle de granit, moulage de sa bouche comme une fleur qui s’épanouit, forme noire qui se développe avec nouée en son sein une boule organique qui maintient une espérance de vie. Humour déréglé, jambes ou bien doigts avec l’entre-deux d’un instrument métallique (une paire d’amortisseurs de voiture) qui pourrait être de torture aussi bien que de plaisir, le tout dénommé Goldfinger, comme un clin d’oeil à l’actualité cinématographique du moment, et portrait délicat qui se déploie comme deux ailes, bouche côté face, poitrine côté pile. C’est le plus souvent le bas du visage qui est représenté, et même multiplié, jusqu’à ces essais où elle tentera de fabriquer des lampes aux formes de ses organes, y incluant sa jouissance en forme de femme en extase adossée à un sexe masculin géant. Plus tard, viendront ses « petits ventres », aimables coussins où tout un chacun désire se blottir, ni « beaux », ni « vertueux » mais doux et tendres. Quand la maladie la rattrape en 1970, elle fait l’expérience de l’art dans le cancer, témoignage unique puisque je ne crois pas qu’il existe un ou une autre artiste qui se soit livré à ce type d’expérience. Absence de pudeur inutile, représentation des tumeurs telles qu’elle se les imagine, colonisant petit à petit son corps jusqu’à ce qu’elle deviennent des boules, comme on dirait des boules de pétanque au milieu desquelles elle pourrait elle-même se montrer. Dernière salle, symboliquement au plus bas du musée, c’est le deuxième sous-sol (il a fallu déménager les œuvres qui s’y trouvaient pour laisser place nette à l’exposition), là où nous sommes confrontés avec la vérité, celle du mal, de la souffrance et de la mort. Tôt dans sa jeunesse, ayant constaté qu’elle ne pouvait avoir d’enfant suite à une tuberculose particulière, elle en avait adopté un : Piotr. Ce Piotr dont elle fait un moulage, comme si elle avait voulu l’emporter avec elle dans la tombe. Il se présente ici comme une figure christique à laquelle ne manquerait que la Vierge pour constituer une piéta, en oblique, vaguement appuyé à un mur mais qui bientôt s’élévera. Alina ira même jusqu’à sculpter son propre enterrement.

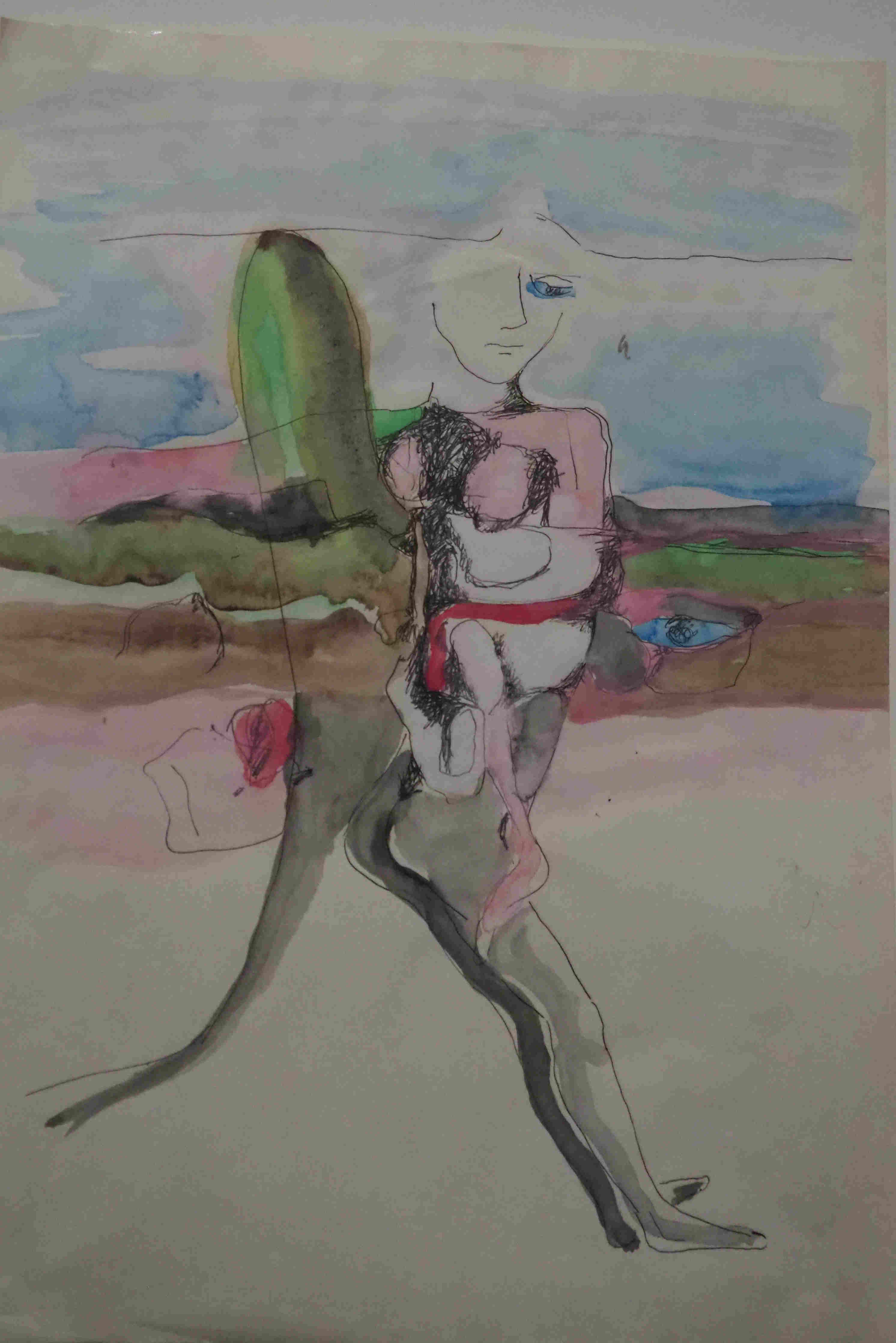

Encres, aquarelles et paysages humains

Au long des salles exposant les sculptures, il faut aussi mentionner les dessins, les encres, toujours fulgurantes, ou bien parfois sur la fin, roses et tendres comme la couleur des humeurs quand elles se répandent des corps.