Nous sommes vivants

A la Scala Provence, nous retrouvons ceux qui nous avaient émerveillés l’an passé dans leur interprétation du texte de Grimberg Môman. Ils viennent cette fois avec un texte écrit par la femme de ce couple dirigé par sa propre fille (on travaille en famille!), Clotilde Mollet : Nous sommes vivants. Le schéma est semblable, mais un peu déséquilibré par rapport à Môman : ici, le rôle important revient presque exclusivement à la femme, l’homme, joué par Hervé Pierre, ne fait que subir. Les rares répliques qu’il prononce, elle les lui dicte. Il s’exprime sur commande. Tu dis : dis-moi ! Et il dit : dis-moi. Ce sont deux enfants, le frère et la sœur, le premier est le cadet, elle, elle est donc la grande sœur, celle qui en principe détient la vérité. On ne saura jamais à vrai dire ce qu’il en est vraiment de ce couple improbable : des enfants qui survivent après un cataclysme ? Des enfants qui jouent à la fin du monde ? Dans ces paroles dites avec la voix naïve ou faussement naïve de l’actrice, passent les désordres et les questionnements de l’enfance. A un moment, il est même question de « Trompe », un type aux cheveux orange qui se prend pour le maître du monde, posé sur une mer de bouses de vache et qui clame que c’est de l’argent… A la sortie, des gens ne comprennent pas, un homme crie avec rage « qu’on ne l’y prendra plus« … pourtant cette pièce est un sommet de sensibilité et de délicatesse, tout le monde devrait l’entendre en ces tristes moments d’enfermement sous une chappe de mensonge et de rejet des nobles sentiments.

On attend toujours Godot…

Au théâtre des Halles dont j’évoquais la semaine dernière le niveau de compression qu’il inflige aux corps, Denis Lavant, Jacques Bonnafé, Aurélien Recoing, Jean-François Lapalus jouent En attendant Godot dans une mise en scène de Jacques Osinski. Jeu parfait des comédiens, mais la mise en scène semble figée, comme si elle avait été faite une fois pour toutes pour l’éternité… Lavant joue pour toujours le gnôme Estragon (Gogo), avec ses chaussures qui lui font mal aux pieds, sa ceinture si cassante qu’elle ne permet même pas que l’on en use pour se pendre au seul et unique arbre de la contrée. Jacques Bonnafé, jouant Vladimir (Didi), est plein de douceur et de bienveillance pour son comparse turbulent. Il faudrait partir, mais on ne peut pas. Parce qu’il faut attendre Godot… arrive Pozzo tenant en laisse Lucky qui porte les valises. Attention, il mord. Il est méchant. Et pourtant quand on lui dit : « danse ! », il danse, et quand on lui dit : « pense ! », il pense ! Lucky fut autrefois un intellectuel. Pozzo est peut-être l’incarnation du Capital… on voit ce que celui-ci fait de ses intellectuels.

Un amour déraisonnable

Faudrait-il trouver un fil rouge entre nombre de spectacles que nous avons vus qu’alors on pourrait parler d’une interrogation de la notion de vérité : c’est clairement le cas avec la pièce montée par Ostermeier, mais aussi un peu avec En attendant Godot (qu’est-ce que ce Godot qui ne vient jamais ? Incarne-t-il une forme de vérité à la suite de laquelle tournent nos compagnons d’infortune Estragon et Vladimir?) et avec ce spectacle jeune et émouvant que nous propose l’écrivaine et metteuse en scène Laura Mariani (avec sa compagnie La pièce montée) au 11, l’un des lieux du off qui nous aura vus le plus souvent et qui nous aura le plus satisfait, sous le titre : Ma foudre. Laura Mariani, que nous avons rencontrée devant le théâtre alors que nous attendions pour voir La fille que se sauve, ce récit autour de la comédienne Zouc, et qui nous avait aussitôt convaincu d’aller à la rencontre de son œuvre, a pour spécialité la transposition des maladies psychiques sur la scène de théâtre. L’an dernier, elle avait, paraît-il, déjà porté au théâtre des troubles psychiques importants dans Le jour où j’ai compris que le ciel était bleu. Cette année est celle de l’érotomanie. Olive est une jeune femme qui vient de fêter l’anniversaire de ses trente cinq ans. Elle est libraire, elle vit seule et on sent que son enfance s’est mal passée. Elle a perdu son père à l’âge de cinq ans. Ce père, Serge Leroy, était un grand musicien. Occasion de nous donner sur scène de magnifiques solos de piano, composés et joués par Romain Mariani. Olive est seule et héberge en elle-même un grand vide, qui vient parfois à la paralyser au sens propre du terme. Alors vient la voir un ostéopathe qui la soulage mais qui lui donne l’illusion d’avoir comblé son manque. S’en suit un vrai délire, magnifiquement incarné par l’actrice Odile Lavie, où le personnage s’en prend à la personne puis à la famille de l’ostéopathe. La pièce est égayée par des passages comiques où son frère, féru de science, s’affiche dans des videos YouTube pour proposer des cours de science, comme par exemple un TP sur l’électricité statique. Tout cela est à la fois drôle et émouvant, imaginaire et réel : les informations données sur la maladie sont valides. La pièce nous montre une sorte de vérité de l’amour, dont nous savons qu’il repose sur une bonne part d’illusion : nous ne sommes pas tous érotomanes parce qu’en général nous sommes capables de percevoir des signaux chez l’autre qui sont de vrais signaux, des témoignages d’une entente possible, alors que l’érotomane, elle (car il s’agit semble-t-il souvent de femmes… est-ce bien sûr?) prend de purs fantasmes pour de tels signaux. Mais peut-être ne faut-il pas être aussi catégorique… qui dit qu’à l’origine, il n’y a pas un mini-signal transmis par l’autre qui, comme par hasard, se trouve être un homme, ce qui expliquerait en partie que cela tombe en apparence surtout sur les femmes? Je suis sorti de ce spectacle en me demandant si on avait le droit de faire théâtre avec des cas cliniques, avec ce qui semble être des observations de réalités psychiques connues du psychiatre. Mais on peut bien faire théâtre de la science en général (comme me l’avaient révélé les pièces d’Elisabeth Bouchaud l’an dernier), alors pourquoi pas de la psychiatrie ? Faire théâtre de tout, dit mon ami Jean, auteur d’un livre qui porte ce titre… En tout cas, c’est bien une façon pour le théâtre d’affronter la vérité.

Avignon et la peste noire

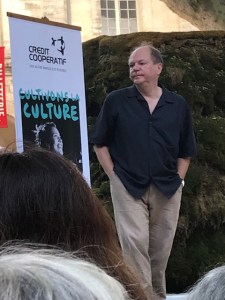

Vérité, vérité… c’est aussi ce que construit l’histoire, en tant que discipline. Ici, la présence de Patrick Boucheron s’impose, lui qui scrute les mythes et les histoires, surtout celles du Moyen-Âge (n’oublions pas qu’il est médiéviste avant tout), avec le désir de relier les différentes phases du temps par une inépuisable réflexion sur les corps, le sexe, la maladie, dans leurs rapports avec le pouvoir. Au Collège de France, cette année, il avait pour thème le sexe du pouvoir. Là, il s’avance vers nous porteur d’un discours qui réunit la pandémie, le pouvoir et le théâtre. Il part de ce rappel : en juillet 1983, Jean-Pierre Vincent donnait ici un spectacle, Dernières nouvelles de la peste, texte ecrit par Bernard Chartreux, qui s’articulait autour du fait historique selon lequel, en 1348, ce lieu (Avignon) était en même temps celui qui était envahi par la peste et qui recevait la Papauté. Parler de la peste en 1983 avait quelque chose de surréel au premier abord, et les spectateurs ne comprirent pas bien la raison de ce rappel. Peu se rendaient compte que, pourtant, à ce moment-là, apparaissaient les premiers symptômes d’une étrange maladie qui n’avait pas encore de nom mais dont mourait déjà un Michel Foucaut : le SIDA. Patrick Boucheron s’est lancé dans l’écriture d’un livre sur la peste de 1348, dont il ne faut jamais oublier qu’elle tua à peu près la moitié des habitants de l’Europe. Question lancinante : alors que l’on aurait pu penser, et que l’on pourrait toujours penser lors des grandes catastrophes comme « notre » pandémie du Covid en 2020, que quelque chose de nouveau puisse advenir après, il semble au contraire que les humains s’empressent de retrouver la situation d’avant… et même en pire (si en tout cas nous songeons à ce que nous venons de subir depuis cinq ans, et qui est loin d’être fini !). Les historiens doivent ici nous montrer ce qu’il advient, je sais que certains pensent que 1348 aurait marqué un tournant de l’histoire vers le développement intense des transports, du commerce, de l’argent, bref de toutes les bases qui deviendraient plus tard celles du capitalisme. Peut-être Boucheron nous en dira-t-il plus. En tout cas, il nous fait part ici de son immense difficulté à avancer, voire tout simplement à commencer cette histoire. Alors, il nous raconte une histoire vécue. Il a rencontré au cours d’une conférence donnée aux Etats-Unis sur la peste, une dame qui lui a dit qu’il lui avait enfin donné le sens de son histoire à elle. Quoi de plus émouvant et de plus réconfortant quand on donne une conférence sur ses travaux ? On a beaucoup cherché le foyer de l’épidémie de peste du XIVème siècle. On se doutait que cela venait d’Orient, d’Asie centrale peut-être. Des archéologues avaient trouvé des tombes suspectes datant de 1337 déjà, autour de lac de Issuk-Koul, aujourd’hui au Kirghizistan. Les relevés scientifiques révélèrent que ces gens étaient bien morts de la peste. On sait aussi que le bacille de la peste est toujours dormant, qu’il s’est même tellement allié avec l’humain que celui-ci a pu développer des gènes qui portent la marque d’une résistance par rapport à lui, mais tout ceci est dormant, secret en quelque sorte. Or, la dame rencontrée racontait qu’au moment où le confinement contre le covid était déclaré achevé (mais non l’épidémie car on sait bien que la maladie couve toujours), elle tombait subitement malade, d’une maladie qui l’assommait littéralement, l’empêchant de se mouvoir et lui montrant les prémisses de la mort. Elle fut bien soignée, bien prise en charge, mais le médecin, averti, lui recommanda de prendre contact avec tous les membres de sa famille, meme les plus éloignés, car ils pouvaient aux aussi attraper cette maladie, ou bien donner des indications utiles sur ses causes héréditaires. Il s’avéra alors qu’un arrière grand-père venait d’Arménie, on devina des liens avec les vieilles populations de l’Asie Centrale. L’hypothèse fut que dedans toute cette lignée de gens, demeurait tapi dans les gènes un lointain souvenir d’avoir dû affronter la peste,et que, tout à coup, à l’occasion du Covid, ce souvenir s’était réveillé, et Boucheron en racontant à la dame l’origine du foyer, lui permettait d’établir un lien avec sa lignée. Car oui, c’est ainsi que se fait l’histoire, pas seulement par des actes conscients, des événements et des dates mais aussi par les secrets enfermés dans les corps, et les réactions à des tressautements biologiques qui viennent du fond des âges. Si l’on suit la logique de cette histoire, nous sommes ramenés bien loin, nous nous révélons faire totalité non seulement avec les humains anciens ou présents mais avec toutes les particules de vie, les parasites par exemple qui nous envahissent.

Boucheron rappelle ainsi que la peste n’était qu’un détour accidentel : la puce du rat s’emparaît de l’homme non « par méchanceté » ou pour le tuer mais parce que simplement elle n’avait plus de rongeur à infecter, les rats étant tous morts ; entre parenthèses, bacille bien peu malin qui, au lieu de trouver un milieu pour s’épanouir, le détruit et le fait mourir. La vie progresse autrement. Par agents qui évitent de faire mourir ce dont ils peuvent se nourrir.

(à suivre! avec La distance et Le soulier de satin!)