Nous ne voyons pas ce que nous avons sous les yeux. Ou bien, souvent, nous ne comprenons pas. Nous sommes bêtes en même temps qu’aveugles. Sortant de la Bourse du Commerce et jetant un œil machinal sur la couverture du livre que j’avais dans la main, je constatai qu’elle était illustrée d’une photo de l’intérieur de la rotonde, avec un détail troublant, que j’avais perçu pourtant, mais sans y réfléchir : les pigeons. Oui, les pigeons perchés sur une corniche qui fait le tour. Dans mon subconscient, c’était des pigeons ordinaires. On aura laissé les vitres ouvertes, sorte de manière de dire que le musée n’est pas aussi fermé qu’il en a l’air, et on aura laissé entrer les pigeons, j’aurais dû m’étonner de n’en voir aucun voler, mais non, c’était resté dans mon subconscient, sans que cela ne produise aucun étonnement. Les voir sur cette photo me met alors la puce à l’oreille. Serait-ce que ? Serait-ce que ces pigeons sont des faux ? Eh bien, troublante tromperie que l’art peut produire : ces pigeons sont des œuvres de Maurizio Cattelan, un des artistes contemporains les plus célèbres, célèbres par ses facéties qu’il introduit dans le quotidien, que d’aucuns appellent des arnaques, mais qui, pour moi, sont en réalité bel et bien des jeux de surprise, des manières de nous interpeller dans nos automatismes. L’art, la beauté, c’est aussi cela : la capacité de nous troubler.

Jocelyn Benoist parle de cela dans son dernier livre Sans anesthésie, la réalité des apparences. Il évoque des installations et sculptures de Kapoor, à Berlin, en 2014, ou son épouse Sandra lui fait remarquer que ce qu’ils viennent de voir n’était pas des trompe l’oeil comme lui l’avait cru mais des montages pour suggérer un tel procédé. Bref, l’oeuvre de l’artiste était conçue pour créer l’illusion d’une illusion. Le philosophe utilise cet exemple pour nous montrer à quel point, si l’on veut vraiment comprendre l’art contemporain, il faut accepter l’idée de la réalité des apparences. Conformément au dogme du nouveau réalisme, tout est réel, y compris les apparences, et donc les illusions et donc les illusions au carré, au cube etc. Point de vue sur lequel il me faudra revenir un jour, et qui ne m’avait pas autant frappé les premières fois où j’ai été confronté à cette pensée philosophique. Toujours est-il que cette perception a posteriori du fait que les pigeons que j’avais vus n’étaient pas des vrais, mais des pigeons empaillés, me mettait sur la voie de cette affirmation de la réalité des apparences puisque je n’avais pas eu de moyen, spontanément, de les identifier comme objets factices et donc pures illusions : l’illusion et ce qu’on croit être le réel se confondaient donc.

Balade à pieds pour me rendre au Collège de France, en passant par le Musée Picasso, où se tient en ce moment l’importante exposition sur « l’art dégénéré » : on montre les œuvres qui furent exposées à Münich à partir de 1937. Evidemment elles sont mieux présentées que ce ne devait être le cas dans l’Allemagne hitlérienne. Elles étaient mises les unes contre les autres, parfois à l’envers. Ici, on peut s’attarder sur chacune d’elles. Autre type de trouble. Sentir que des tableaux, qui nous semblent aujourd’hui plutôt classiques tant nous nous sommes habitués aux formes des cubistes et aux couleurs des fauves, ont pu être détestés, avilis, vus comme des symbôles de décadence. Ce frein à l’acceptation de la nouveauté dans l’art est l’un des signes les plus parlants de l’obscurantisme. On a vu il y a quelques semaines qu’une des premières mesures de Trump avait été de s’emparer d’un centre d’art, le Kennedy Center à Washington, afin d’y imposer ses choix.

Quand on va à pieds du Musée Picasso au Collège de France, on traverse la Seine en principe au pont Sully. Après avoir essuyé, au passage, sur le visage, quelques gouttelettes portées par le vent, on découvre à l’angle du quai quelques bouquinistes. J’y trouve, comme s’il me tendait les bras, le livre récemment sorti chez Gallimard, mais déjà en vente chez eux, qui porte le titre Les soixante quinze feuillets, de Marcel Proust. Je suis gâté. J’achète tout de suite. La marchande me fait un prix. Là, je suis vraiment dans la littérature. J’ai encore en mémoire la lecture qu’à faite de l’un des extraits (celui qui renvoie aux souffrances du petit Marcel quand il doit se coucher de bonne heure pendant que sa maman reste au salon pour recevoir quelques invités) le grand comédien Guillaume Galliène, lors de l’émission La Grande Librairie. Il avait su montrer la fluidité incroyable de l’écriture de Proust en dépit de tout ce qu’on peut dire sur la longueur des phrases ou le raffinement de la syntaxe. Lu de cette manière, Proust est vivant. Et il est drôle. J’ai eu en classe terminale un professeur de lettres – qui s’appelait Monsieur Pierre Abramovici, avis à ceux et celles qui ont pu le connaître1 – que je n’oublierai jamais, qui lisait La Recherche de cette façon. Toute la classe se bidonnait (même les grands garçons qui ne juraient que par la science et la technique), cela m’avait donné l’envie de lire l’ensemble de l’œuvre. J’avais dix sept ans, j’en ai aujourd’hui soixante de plus : il faut que je relise. Soixante de plus… c’est comme le cadran des horloges, une heure, ça fait soixante minutes, le cadran est parcouru, et la grande aiguille est prête pour un nouveau tour. Dans le fond, c’est comme cela que nous devrions concevoir notre vie, plutôt que comme une ligne droite qui n’en finit pas de s’effacer lorsqu’on approche de la fin. Rimbaud : on n’est pas sérieux quand on a dix sept ans. Et 77 alors ?

Mais laissons cette nostalgie et revenons à Proust. Que certains rejettent au motif qu’il ne ferait que parler des mœurs de la bourgeoisie, et même de la grande bourgeoisie. Et alors ? Le sujet Proust évoluait dans ce milieu, il en a fait son miel. Est-ce scandaleux ? D’autant que sa manière de le décrire n’est en aucune manière hagiographique, elle pourrait servir au contraire à en faire une vraie critique. Proust propose une description phénoménologique très précise d’un certain type de forme-sujet qui est celle d’une certaine classe sociale, la bourgeoisie. Le tableau qu’il en donne est critique (puisqu’on en rit à de très nombreuses pages). En même temps, il explore, ou plutôt il dessine sa propre subjectivité, comme peu d’écrivains ont su le faire, et en le lisant, nous découvrons que c’est aussi la notre. Si nous tentons d’aller au fond de nous mêmes par le moyen de la littérature ou d’autre chose, ce que nous découvrons c’est que nous sommes tous semblables, la subjectivité la plus intime est installée sur un fond commun qui nous traverse tous. C’est comme un espace servant de base à un fibré : nous sommes les fibres, l’espace est le même pour tous, même si, hélas, pour un trop grand nombre d’entre nous, il apparaît comme déchiré, troué, ayant connu de multiples accidents. Bien sûr, l’espace pour le sujet n’est pas exactement le même pour un Proust ou un Jean Genet ou pour un Charles Juliet, car chez ces deux derniers auteurs, il est marqué par les manques d’une enfance dépourvue d’amour. Mais en dépit des accidents, il demeure. La lecture nous fait dévider l’écheveau, le temps était enroulé dans le livre, maintenant que nous le lisons page après page, nous le voyons s’ouvrir. Le grand mathématicien Alain Connes écrit quelque part2 ceci :

La répétition de nos vies, et les habitudes en particulier font que le malheureux temps linéaire des calendriers s’enroule comme une droite irrationnelle dans un espace de dimension plus grande qui n’appartient qu’à nous, que nous créons au cours de notre existence et dont certains d’entre nous font une merveille, comme Proust ou Grothendeck en se retirant du monde des futilités pour retravailler l’histoire de leur passé qui n’est autre que cet ouvrage. Ecrire une autobiographie fait partie de cet exercice de structuration de notre « temps » et en cas de réussite devrait donner une vue d’ensemble de cet « espace temporel » qui nous est propre et que seuls nous pouvons connaître et édifier.

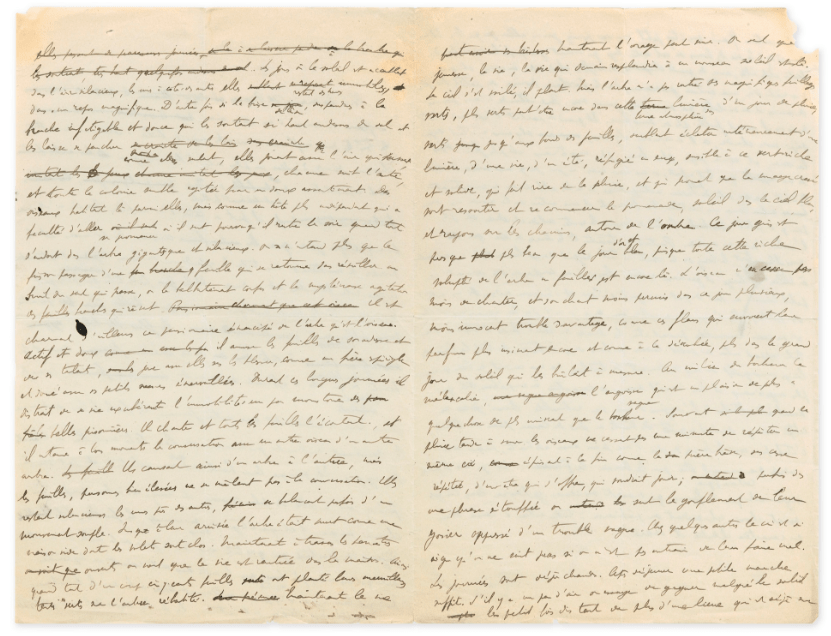

Les Soixante quinze feuillets sont des manuscrits préparatoires à La Recherche du Temps Perdu, parvenus à l’éditeur Bernard de Fallois par l’intermédiaire de la petite nièce de Marcel Proust, Suzy, fille de Robert, son frère cadet. Grâce à ces manuscrits, on multiplie l’effet de découverte de la temporalité que l’on a dans l’œuvre de Proust, puisqu’ils nous permettent non seulement de saisir dans un premier jet cette expression du temps, mais, en plus, de disposer ainsi du temps de l’écriture, c’est-à-dire du temps qu’il faut pour écrire. Par eux, le temps de la recherche s’ajoute à celui de La Recherche. Si, comme l’écrit Daniel Sibony dans son livre A la recherche de l’autre temps, on représente le temps vécu non par une droite mais par un réseau de fibres, alors on peut imaginer qu’à chaque instant t de notre vie (ou de notre écrture, ou de notre lecture) se trouve associée une fibre Ft, c’est-à-dire un espace multidimensionnel (cela peut-être un espace vectoriel), qui contient « tout un ensemble d’« objets » qui lui est associé, ne serait-ce que par exemple les pensées du sujet autour de cet instant ». Curieusement, alors que les instants sur la droite réelle sont totalement ordonnés (t avant t’ avant t’’), les fibres associés à ces instants peuvent se rencontrer de telle sorte que des éléments de Ft’ apparaissent avant certains de Ft : cela rend compte évidemment d’un effet de chaos dans la pensée à l’intérieur duquel l’écriture tente de mettre de l’ordre. Par ailleurs, « imaginez, dit Sibony, que la fibre sur l’instant t soit une feuille pleine d’écritures inspirées par cet instant, le passage d’un instant à un autre serait l’écriture qui s’accomplit dans l’intervalle, augmentée de ce qu’elle évoque et ne dit pas mais qu’on peut interpréter ». Les versions successives d’une œuvre sont alors des variations passionantes à étudier qui relient divers faisceaux de fibres qui ont été associés à des instants différents mais dont les bases temporelles ont subi de faibles changements (comment je réécris à un instant t’ ce que j’ai écrit à l’instant t sur la base de B, un ensemble qui contient mes souvenirs et sentiments passés qui, lui, s’est guère modifié).

Voilà comment, des mathématiques, on passe à l’art, puis à la littérature, pour revenir aux mathématiques. L’un des grands spécialistes de ce genre de trajet s’appelait Gilles Châtelet, il s’est donné la mort en 1999. Je reviendrai sur lui prochainement.

1Je crois avoir vu l’an dernier un avis de décès dans Le Monde portant ce nom.

2Dans sa préface au livre de Daniel Sibony : « A la recherche de l’autre temps », sur lequel je reviendrai