Quelque part, au détour d’un texte de présentation, une artiste dit que les lieux d’exposition comptent parmi les derniers espaces communautaires. Cette artiste s’appelle Grace Ndiritu, elle est britannique d’origine africaine, née en 1982, et expose à la Biennale de Lyon, troisième étage du MAC Lyon, une grande installation intitulée The Blue Room. Elle y mélange des œuvres de mémoire, des Vénus romaines au côté de statues fertilisantes, avec ses propres réalisations en textile, voiles tombant du ciel, vêtements de sculptures, tapis représentant des scènes de manifestations féministes. On entre dans cet espace pieds nus ou en chaussettes afin de mieux ressentir la douceur et la délicatesse du lieu, une douce musique descend d’un appareil diffusant une video, de grandes photos en noir et blanc sont exposés comme si c’étaient des photos de famille, mais le tout est sans légende, à nous de rêver et d’imaginer un auteur, un personnage, un titre. Grace a raison de dire que ces lieux sont les derniers espaces communautaires car il est exact qu’une atmosphère s’y crée mieux qu’ailleurs, où plusieurs personnes en même temps regardent avec recueillement la même œuvre. En somme, cette dernière fait trait d’union, elle est le dernier rempart du sacré, nous reconnaissons tous à l’art ce que nous ne reconnaissons plus à la religion, la vertu de nous relier les un.e.s aux autres. L’art est le langage commun. Il est devenu le seul à tenir un discours respectable, que l’on est prêt à écouter quand il s’agit des malheurs du monde et des injustices sociales. Car ce n’est plus du style rapporté, mais du discours direct et libre. Ainsi, Lorraine de Sagazan, avec Anouk Maugein, expose des objets étiquetés et attribués comme au Mont de Piété, dans une installation qui s’intitule justement Mont de Piété. Ces objets portent tous la marque d’une injustice, d’une violence et nous font ressentir mieux que de longs développements la force du scandale. Il en va de même avec Taysir Batniji qui met la question de la Palestine directement sur la table au moyen de photos de centaines de trousseaux de clés, expressions directes (les savants diraient « métonymies ») des milliers de maisons détruites : toutes ces clés autrefois ouvraient leurs portes. Les encadrements qu’il donne par ailleurs à une suite de documents officiels : son premier passeport israélien qui porte la marque « nationalité indéterminée », son passeport de l’autorité palestinienne, ses demandes de naturalisation française assorties de multiples requêtes de pièces à ajouter, jusqu’à la destination finale acquise de haute lutte qui lui donne cette nationalité, montrent en raccourci le parcours d’une vie de Palestinien qui tente d’échapper au drame de sa nationalité. Il n’y a pas ici de « discours idéologique », pas d’impression de parti-pris, nous sommes au-delà des polémiques sur le Hamas ou Israël, la réalité crue parle au moyen de la création artistique. Tout aussi saisissante cette expression gravée dans le mur : « espace à remplir par l’étranger », extraite d’un quelconque formulaire où elle s’opposait au verso à « espace à remplir par l’administration », elle nous révèle d’un seul coup le vertige de demandes surréalistes qui prennent l’aspect d’injonctions métaphysiques, c’est une œuvre de Latifa Echakhch. Deux artistes iranien.ne.s Tirdad Hashemi et Soufia Erfanian évoquent leur exil forcé au moyen des outils simples que sont le pastel à l’huile, le dessin, iels peignent les parois, sol et plafond, d’une maison où iels rêvent de s’établir.

à gauche: The Blue Room, à droite: Mont de Piété

Al Anqâa (le Phénix) plan des rues de Gaza par Tayzir Batniji

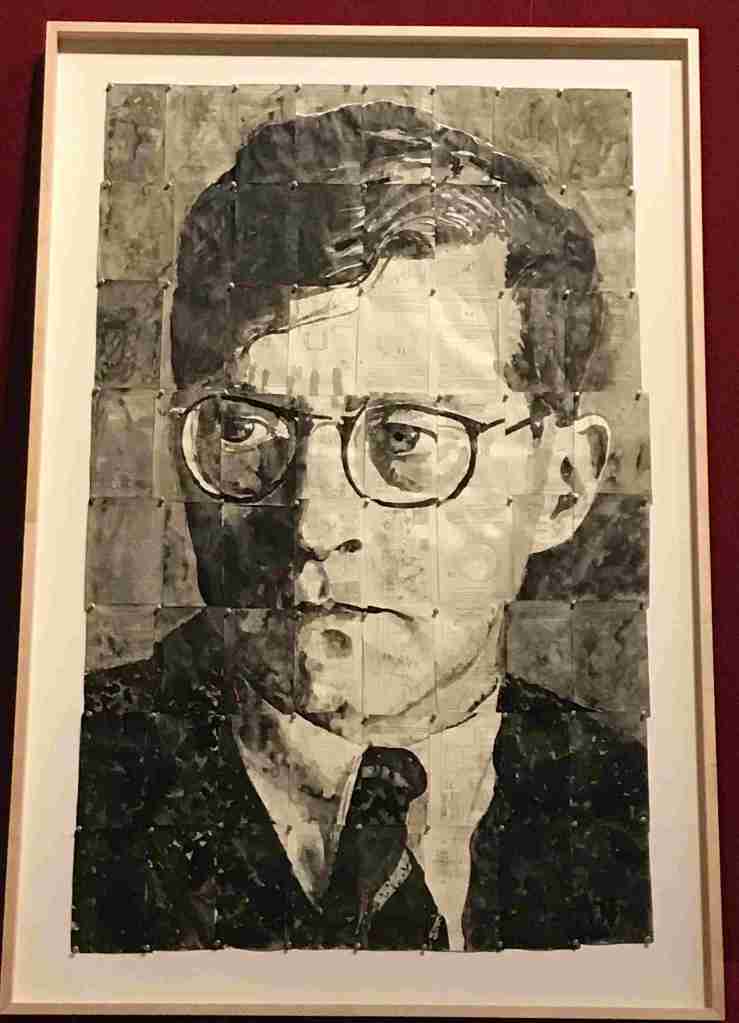

Ces œuvres rappellent celle, immense et torrentielle, vue en un autre endroit, la Luma à Arles, de William Kentridge nous parlant de l’histoire de l’Afrique du Sud et de l’apartheid aussi bien que de la misère des régimes soviétiques. Kentridge est bien connu, c’est un artiste qui pratique toutes les techniques : l’encre, le fusain, l’acrylique, le film, le découpage, la réalisation d’installations, les performances, mais aussi le théâtre et l’opéra. Je n’attends plus est le titre de l’expo d’Arles qui ferme ses portes le 12 janvier, et qui regroupe plusieurs de ses œuvres majeures. Non, il ne faut plus attendre pour dire ce qu’on a sur le coeur, des fois que tout s’effondre, alors au son de diverses musiques on voit se déployer sur le mur du fond une fresque filmée qui trimballe tour à tour des cortèges funèbres, des silhouettes qui déménagent, des cages où sont enfermés des humains, des paysans la houe sur l’épaule, ou bien dans une autre séquence, au son cette fois de Choskatovitch, qui semble avoir beaucoup frappé l’artiste, des images des grands poètes russes, Maïakovski, Lili Brik, mais aussi de Lénine, Trotsky, Staline qui annoncent les départs au Goulag et la triste fin en général des grands poètes de cette époque (Tsvetaïeva, Mandelstam…). Une installation le montre imitant Trotsky dans un de ses discours de dénonciation du régime soviétique, tandis qu’une secrétaire étrange semble amoureuse d’un mégaphone, c’est censé être la reproduction de la chambre qu’occupait le révolutionnaire russe sur l’île turque de Büyükada dans l’attente d’un visa pour Paris. Et un portrait gigantesque de Chostakovitch, encore lui, domine l’exposition, tout en encre de Chine sur des « papiers trouvés » (les feuilles arrachées d’un cahier de technique par exemple).

L’art ici se meut en seul discours possible sur l’histoire, la politique, les drames sociaux, pourquoi pas la folie (Artaud), et bien sûr également le sentiment océanique et la poésie des paysages, comme le fait Raphaëlle Peria, jeune artiste française dont l’oeuvre toute de patience et de précision est exposée à la Fondation Bullukian, nouvel espace ouvert aux arts sur la place Bellecour (au 26 très exactement!). Raphaêlle part de photos grand format qu’elle creuse au burin ou à la fraiseuse pour en détacher des copeaux, qu’elle laisse en place, donnant à ce qu’elle a vu le relief que le lisse de la photo fait disparaître. Elle n’aime pas la photographie, elle le dit elle-même, parce que la photo, c’est trop lisse, et c’est vrai qu’on n’y trouve jamais les effets de matière que l’on peut avoir avec la peinture, alors elle les restitue au moyen de ses outils, ne laissant lisse que la part du ciel car dit-elle, ce qu’elle cherche aussi c’est à délimiter le matériel et l’immatériel. Mais à côté de ces réalisations magnifiques il y a aussi chez elle le travail de la poésie : des centaines de feuillets collés aux murs, tous reproduisant texte ou poème, de Baudelaire à René Char et à Christian Bobin, décorés en leur centre d’une plante séchée, et un volume de Christian Bobin dont la couverture a été creusée selon sa technique habituelle pour en faire sortir justement une fleur.

Il faut le plus possible parcourir les lieux d’art en ces temps amers.