[je continue ici ma réflexion à propos de La substance du Capital, œuvre majeure de Robert Kurz, publiée en 2005, en l’agrémentant d’emprunts au livre d’Aurélien Barrau, l’Hypothèse K]

L’expansion du capitalisme a-t-elle une borne ?

Reprenant la thèse de Marx qui ramène le travail à une quantité d’énergie dépensée en efforts musculaires, cérébraux et nerveux, Kurz ne fait rien d’autre que suivre en parallèle la voie désignée par les sciences de la nature : qu’est-ce qu’un travail, si ce n’est une dépense d’énergie ? Rien d’anormal donc à ce que l’un conduise à l’autre. On peut néanmoins s’étonner que la théorie critique se rabatte sur une vision à première vue naturaliste et trans-historique, qui serait contraire à ses principes de base. Car enfin, prétendre que c’est la dépense d’énergie qui crée la valeur vous a un air définitivement trans-historique, inutile de le nier. L’argument de Kurz serait ici, cependant, qu’il faut qu’il y ait un soubassement réel au Capital, même si celui-ci, avec le temps, s’est évanoui, afin de ne pas le laisser dans les limbes de l’imaginaire, autrement dit dans la pure circulation des marchandises. Il s’en est pris à maints auteurs proches de lui, Alfred Sohn-Rethel en premier lieu, puis plus tard Moishe Postone, d’avoir soutenu un point de vue selon lequel l’abstractisation du travail commencerait seulement au moment où on procède à l’échange de marchandises, mettant le travail concret (producteur de valeur d’usage) en dehors de cette sphère. Faire du travail quelque chose qui est abstrait dès la production suppose que la part concrète soit diffuse en lui même au stade abstrait. Kurz en veut beaucoup semble-t-il à une pensée dite « post-moderne » qui ferait s’évaporer toute idée de substance pour que ne restent plus que les rapports signifiant / signifié, autrement dit les symboles du langage. Je ne sais pas s’il a raison, c’est pour moi une question très profonde sur laquelle bute ma réflexion. Suis-je encore matérialiste ou suis-je purement structuraliste ? La physique contemporaine a beaucoup à dire sur ce sujet, elle participe activement de la dé-substantialisation du monde au sens positif du mot substance : la relation est de plus en plus mise en avant, quarks et bosons ont fait s’évanouir les masses concrètes dont on pensait qu’étaient faits nos atomes. L’interprétation relationnelle de la physique quantique (nous y reviendrons plus tard) va jusqu’à prétendre que les quantités mesurables n’existent que lors des interactions.

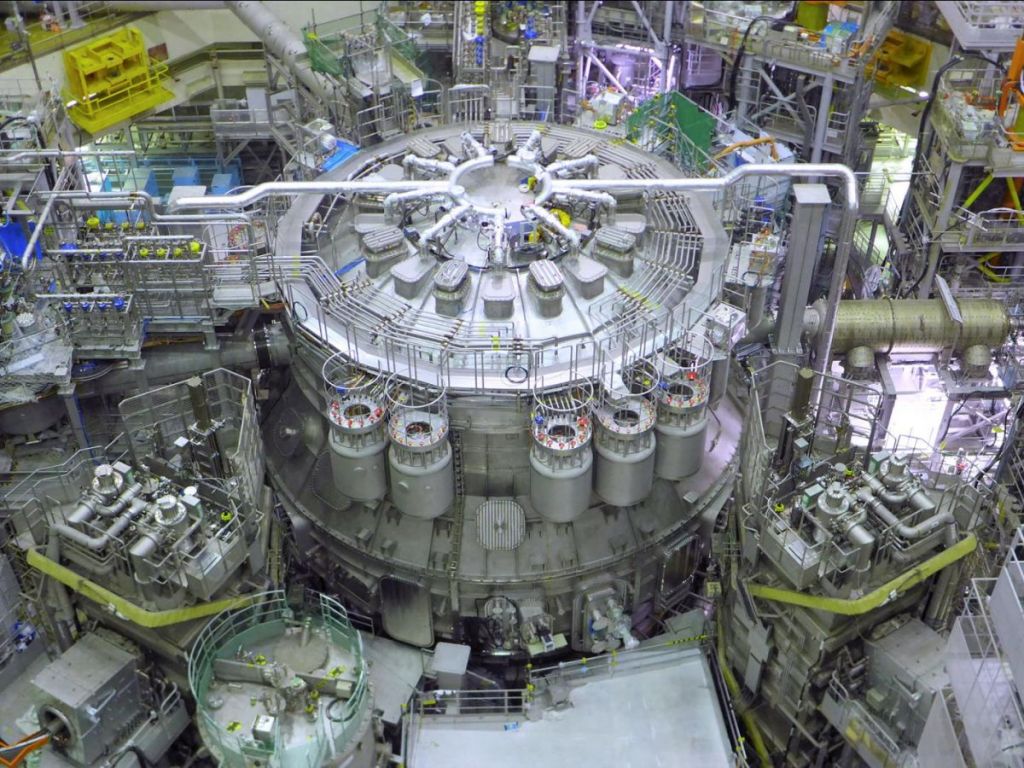

Nous le savons : la dernière décennie a remplacé le travail vivant, celui qui use de cette énergie « musculaire », par un travail mort, réalisé dans les robots et dans l’IA. Le capitalisme s’est révélé capable de remplacer cette dépense d’énergie humaine par les robots et l’IA… lesquels sont justement d’énormes consommateurs d’énergie. Où se rencontreraient l’énergie physique et l’énergie humaine qui en est une image réduite. Sorte (à mon sens, mais peut-être me trompé-je) de conversion des catégories de la borne interne dans celles de la borne externe. Pas étonnant alors que la théoricienne française de la CDV, Sandrine Aumercier, fasse appel à la notion de mur énergétique en lieu et place de la fameuse borne interne. Cette notion elle-même n’est pas sans difficulté : s’il est vrai que l’humanité a beaucoup de mal à stocker l’énergie et à transformer l’énergie primordiale (qui nous vient du soleil) en énergie utilisable, on ne peut pas présager une impossibilité définitive. A propos de la fusion nucléaire, par exemple, Sandrine la balaie en une demi-phrase : « nous sommes infiniment loin de réaliser la fusion », mais outre que la notion « d’infiniment loin » n’a pas de sens, elle fait peu de cas des « progrès » réguliers effectués dans cette voie : il s’agit de maintenir stables des plasmas au sein desquels la rencontre des atomes (isotopes de l’hydrogène) puisse se produire, et le plus longtemps possible. Cela consomme de l’énergie et le but est de faire produire plus d’énergie qu’il n’en est consommé, pour l’instant le rapport reste encore faible mais rien n’interdit de penser qu’un jour, l’humanité puisse se servir d’une énergie disponible de manière illimitée…

Alors, d’autres voyants rouges s’allument : ce ne serait pas un cadeau ! nous dit Aurélien Barrau dans L’hypothèse K :

Les savants, les ingénieures, les techniciens pourront, peut-être, nous proposer une énergie presque infinie et notablement décarbonnée. Alléluia, nous serions sauvés ! Vraiment ? Qui s’interroge sur les conséquences effectives d’une telle éventualité ? Puisque aujourd’hui nous utilisons largement l’énergie pour raser les forêts, dévaster les fonds marins, bitumer les montagnes, éradiquer les espaces de vie, la perspective de décupler ce moyen de suicide/prédation, sans renouveau axiologique, doit-elle être considérée comme méliorative ?

La destruction du vivant n’en serait donc qu’accélérée.

Nous sommes toujours ramenés à la borne externe, laquelle se manifeste par tous les désordres que nous connaissons au plan du climat et de la disparition du vivant. S’il n’y a plus de vivant sur cette Terre, à quoi bon les robots et à quoi bon la fusion nucléaire ?

La théorie de l’effondrement

La Substance du Capital date de 2005. Robert Kurz est mort en 2012. Que penser aujourd’hui de son affirmation concernant l’effondrement ? A première vue, nous n’avons rien constaté de tel : les usines tournent toujours, surtout en Chine et aux US, les grosses entreprises accumulent des profits colossaux et les milliardaires s’enrichissent, creusant toujours plus l’écart entre eux et le reste de la population mondiale. L’argent circule à une vitesse plus grande que les tourbillons de vents dans les plaines du Texas, s’accumulant dans des poches qui semblent devoir contenir toujours plus, il est le fruit de trafics monstrueux, drogue, armes, êtres humains. Quels sont les signes de l’effondrement ? Faut-il penser que ces paroxysmes de richesse et de violence sont justement les manifestations symptomatiques d’une chute finale à venir, comme si, pressentant le danger, de plus en plus de personnes avides faisaient fonctionner la machine à un rythme infernal ? Ou bien Kurz se serait-il trompé ? Ou bien fallait-il comprendre les choses un peu différemment ?

Ne devons-nous pas penser qu’en réalité, l’effondrement a eu lieu… et nous ne nous en serions pas rendu compte?

La valeur fondée sur le travail vivant s’est bien effondrée. Les lieux de production se sont concentrés là où les salaires très bas n’ont pas permis de générer de survaleur significative, ce qui s’est traduit par des marchandises de moins en moins chères, mais par une masse de valeur de plus en plus faible (et une masse de marchandises de plus en plus grande, dont on voit ensuite les rebuts envahir les océans et les déserts). Les pays occidentaux se sont concentrés sur les marchandises de luxe qui permettent de compenser la réduction du travail vivant par l’absorption d’une autre énergie humaine, dont il est peu question dans les écrits de Marx ou ceux de Kurz, qui a pour nom « libido », et qui transforme les objets d’usage en objets de désir et met l’accent dans la production sur l’aspect esthétique, en quoi consiste la marchandisation du Beau. Les entreprises du secteur informationnel, Google etc. ont inventé une nouvelle forme de fétiche qui s’empare des masses et les fait fonctionner elles-mêmes comme automates à leur service, devenant addictes aux flux d’images et d’informations, au sens neutre du terme, en quoi consiste la marchandisation de l’information, de la connaissance, et même du vrai (ramené à de pures fictions vendables et exportables). L’ensemble du processus révèle donc cette caractéristique fondamentale que nous relevions à l’instant : la dé-substantialisation. La substance s’est bien évanouie. Mais cette fois, dans un sens plus vaste que tout à l’heure, ce n’est plus seulement la substance travail qui disparaît, mais la substance de notre monde, de nos émotions, de notre vie. On doit penser ici que les deux disparitions sont liées, que le capital, pour survivre à son effondrement objectif, a dû créer, inventer, produire toujours plus de recettes qui lui ont permis de se survivre à lui-même en dépit de la perte de ce sur quoi il était fondé. Parmi ces recettes, la finance, c’est-à-dire le développement d’un capital fictif, en est une majeure. L’existence d’un capital fictif a priori inépuisable est la garantie que l’on pourra continuer sans relâche à exploiter la Terre, la vie biologique et le monde des espèces naturelles.

Le capital fictif

Le capital ne gèrant plus de valeur basée sur le travail, celle-ci ayant disparu, fait comme si (dans l’industrie bancaire) cette disparition était irréelle ou provisoire, que la valeur allait bientôt revenir, et qu’il suffisait donc de parier sur ce retour, en empruntant au futur. André Gorz avait déjà prévu cela vers la fin de sa vie, écrivant dans Ecologica: « le capital recourt de moins en moins à la production de marchandises et de plus en plus à « l’industrie financière » qui ne produit rien : elle crée de l’argent avec de l’argent, de l’argent sans substance en achetant et en vendant des actifs financiers et en gonflant des bulles spéculatives ».

Norbert Trenkle et Ernst Lohoff, penseurs contemporains et membres de la revue Krisis, qui se sont un peu éloignés de Kurz, ont inventé pour décrire ce phénomène la notion de marchandise d’ordre 2 (MO2). Ils se basent en cela sur le concept marxien de capital fictif. « L’augmentation du capital social global aurait été non plus basée sur la valorisation réelle, mais principalement maintenue grâce à l’anticipation de valeur future sous la forme de capital fictif ». En précisant que la catégorie de capital fictif « comprend tous les titres monétaires issus de la vente de capital-argent et qui existent, à côté du capital-argent initial, dans les mains du prêteur dès l’instant où le capital-argent initial est vendu. Il s’agit par exemple des droits d’une banque en matière de remboursement et d’intérêts, mais les actions constituent tout autant un capital fictif ». Dans le Livre III du Capital, Marx disait que ce qu’il advient du capital-argent une fois dans les mains de l’acheteur de celui-ci, qu’il soit dépensé de manière productive ou pour la consommation, est sans importance pour la distinction entre capital fictif et capital en fonction. Ce qui est décisif, c’est plutôt le fait que la même somme d’argent existe doublement comme capital pour deux personnes. Voilà une chose bien fantastique, et il faut s’y prendre à deux fois pour la réaliser (oui, je sais, je suis béotien en la matière et sans doute m’étonné-je de peu…) : lorsque l’entrepreneur est en mal de liquidités pour des investissements futurs, il peut « vendre » une partie de son capital sous forme d’actions, l’acheteur en fera ce qu’il veut, mais il restera alors le fait que, bien sûr, d’un côté, le vendeur garde son capital : le titre vendu ne donne que la garantie d’un remboursement futur une fois les gains dus à la production réalisés, et de l’autre, le prêteur en gagne, puisqu’avec cette somme d’argent il peut bien faire ce qu’il veut, y compris investir lui-même ailleurs. Autrement dit, par ce biais, et comme par miracle, le capital se multiplie ! Jusqu’à où, jusqu’à quand peut aller ce tour de passe-passe magique ? Gorz pensait y voir une limite que le capitalisme atteindrait tôt ou tard. On ne peut pas indéfiniment parier sur le futur, dit la personne de bon sens, surtout lorsqu’on sait que les promesses ne peuvent pas être tenues ! Les bulles financières finissent toujours par éclater.

Malheureusement, les espoirs d’André Gorz se sont révéles vains jusqu’à maintenant.

Pour conclure, avec (et contre?) Aurélien Barrau

On a l’impression que le capitalisme se survit à lui-même et que l’effondrement est pour plus tard alors qu’il a déjà eu lieu mais que ses effets ne se font sentir qu’avec retard, comme cela est le cas dans de nombreux phénomènes physiques (connus comme cas d’hystérésis). Et ces effets, bien sûr, contiennent tous les constats horribles que nous pouvons faire et qu’énumère si bien Aurélien Barrau :

les populations animales s’effondrent,

les végétaux sont en stress extrême,

les fonds marins et leurs écosystèmes sont dévastés,

les feux ravageurs se répandent partout dans le monde,

un million d’espèces sont menacées d’extinction,

les émissions industrielles impactent fortement la vie humaine,

nous assistons à – ou plus exactement nous engendrons – un « anéantissement biologique global »

que faire pour essayer de limiter les dégâts ? Ce ne sont pas les « petits gestes » demandés ici ou là qui vont y faire quelque chose (manière d’amuser la galerie et de détourner l’attention). Ce n’est pas non plus, comme le souhaite Aurélien (je l’appelle ainsi parce qu’il est pour moi une figure familière, que je rencontre quelquefois au gré de mes pérégrinations matinales dans Grenoble, du côté de la place Sante-Claire, avec qui je sympathise sans lui avoir pourtant jamais adressé la parole), une sorte de sursaut moral et poétique qui tout à coup s’emparerait de l’humanité.

Il n’y aura pas d’évitement des pires effets de l’effondrement que nous subissons dès maintenant sans un réel effondrement du capitalisme, et, on l’a compris : le secteur financier est au coeur de la question.

Très intéressant, Alain, et assez accessible pour moi, ce qui ne me déplaît pas.

Quelques commentaires : le rôle essentiel du mécanisme de « crédit » dans la nature du capitalisme que vous décrivez, en n’oubliant pas que les mots sont toujours, et seront toujours nos maîtres, et que le « credere » latin établit des rapprochements entre ce capitalisme et un phénomène de type religieux (sans parler de religion organisée sous forme institutionnelle, on a affaire aux mécanismes de la croyance, et de la foi). Des qu’on a affaire à l’investissement, dès qu’on a affaire à la projection d’une activité dans l’avenir, on fait nécessairement appel au.. « credere », et au crédit.

Au moment où je suis arrivée en France, il y a plus de 45 ans maintenant, la société française était encore bien organisé autour d’un noyau… d’épargne. On peut critiquer l’épargne comme on veut, mais il y a peut-être quelques mérites à enlever un peu de capital ? d’argent DE LA CIRCULATION VERTIGINEUSE où le système de crédit le jette ? Cela pourrait un peu RALENTIR cette circulation ? En ralentissant la circulation, d’autres… « choses » seraient amenées à ralentir. Et je crois que beaucoup de… « choses » ont besoin de ralentir en ce moment.

Pour les systèmes symboliques, je formule mes interrogations depuis une compréhension structuraliste, en constatant la nature ternaire de de Saussure dans son appréciation du langage : signifiant/signifié/REFERENT. Le problème du référent, le problème du réel lui-même reste fondamental de mon point de vue, le référent étant cette.. qualité ? qui fait entrer la dimension d’un ailleurs, une dimension de transcendance qui empêche que les systèmes symboliques (langage, chiffres, etc) deviennent AUTO-référentiels.

Quand on regarde en arrière, on peut voir que déjà Aristote a le pressentiment de TOUT LE MAL QUI ADVIENT quand on commence à offrir des intérêts sur l’argent. Aristote le pressent, et nous, nous vivons les conséquences de vouloir passer outre l’avertissement ?

D’accord que le système s’est déjà effondré. Il est vain de dire quand, mais l’effondrement a eu lieu, de mon point de vue. Un des problèmes, pourtant, concerne l’incapacité structurale pour l’Homme de se donner sa propre limite, quand il s’agit de certaines limites. Il y a des limites qu’on DOIT RECEVOIR de l’extérieur afin qu’elles soient limites.

Encore une manière d’avancer que le « AUTO » est une racine qui nous joue de terribles tours, et qui est devenue notre.. maître à tous ?

Je laisse de côté pour l’instant ce que je pourrais dire sur le concept freudien de pulsion de mort, que je comprends surtout comme la nécessité pour l’Homme de s’abolir comme créature volontaire, conscient, responsable à certains moments. La pulsion de mort concerne surtout la nécessité de devenir… un automate à certains moments, nécessité qui est est inscrite au plus profond de chacun de nous ?

J’aimeJ’aime