Fragments… choses fugaces entrevues… conversations… miracles… étrangetés fixées sur la pellicule ou sur la toile, c’est en principe un flot continu lorsqu’on se promène dans une ville comme Paris. Matin porte de Montreuil, métro Robespierre, là que se trouve un hôtel pas très cher, porte coulissante, à l’arrière cour avec un arbre, maisons jumelles qui servent d’annexes. A Paris, les trottoirs sont tellement gras en apparence qu’on a toujours l’impression qu’il pleut. A l’abri des petites maisons basses, toutes lézardées, éclairées le soir de néons bizarres. Montreuil me rappelle Le Bourget où j’ai passé mon enfance.

On prend le métro, il nous mène à Nation, ou bien plus loin si l’on veut, c’est la même ligne qui conduit à Strasbourg-Saint-Denis, ou qui en vient, c’est comme on veut.

Première halte. Premier bonheur. Le Surréalisme nous accueille au Centre Beaubourg.

Dorothea Tanning (1910, Galesburg – 2012, New York) Birthday, 1942

Salvador Dali (1904, Figueras – 1989, Figueras), Rêve causé par le vol d’une abeille autour d’une pomme-grenade, une seconde avant l’éveil, 1944

L’édifice a besoin, il est vrai, d’un bon coup de peinture pour retrouver sa fraîcheur d’antan. Le Surréalisme… pour autant qu’il me souvienne, a bercé mes lointaines amours. Quand on découvrait Une saison en enfer. Quand on faisait la connaissance de Philippe Soupault par une émission de télévision en noir et blanc – « un coup de revolver serait une si douce mélodie » clamait-il – puis bien sûr celles de Breton, Eluard, Aragon. Nadja, Arcane 17, L’amour fou… L’exposition présentée à Beaubourg se veut exhaustive. Elle est très didactique, commençant par un video-montage en 360 degrés où l’on croise tous les héros de l’aventure. Ce qui m’en reste c’est notamment la phrase écrite par Saint-Pol Roux, quand il allait se coucher au petit matin, et laissée sur sa porte pour qu’on ne le dérange pas : LE POETE TRAVAILLE. C’est dire la part du rêve1. Le Surréalisme aura été le dernier mouvement à vouloir englober toutes nos activités de l’esprit : art, poésie, science, expérimentation, vie politique. Il a entrouvert les vannes de l’espoir et de l’imagination, qui, depuis, se sont lentement refermées. En 1916, Breton rencontrait la théorie freudienne : « le rêve ne peut-il être appliqué à la résolution des questions fondamentales de la vie ? » s’interrogeait-il dans le Manifeste de 1924. Le rêve s’empare donc des tableaux comme des poèmes (on voit même un extrait de film, celui d’Alfred Hitchcock, la Maison du docteur Edwards, auquel Salvador Dali a contribué pour la mise en scène très réussie d’un rêve justement). Au fil des salles, on rencontre pas seulement des hommes, des femmes aussi : Grete Stern, Aube (la fille de Breton), Unica Zürn, Dorothea Tanning, l’incroyable Claude Cahun (nièce de Marcel Schwob) qui, lors de son exil à Jersey occupée par les Allemands, distribuait clandestinement des tracts à eux destinés pour les convaincre de déserter, Gisèle Prassinos, jeune prodige, Valentine Penrose, Leonora Carrington, Yahne Le Toumelin (la mère de Mathieu Ricard), Baya l’Algéroise et Rita Kernn-Larsen la Danoise. On voit que le Surréalisme n’est pas resté cantonné à la France et encore moins à Paris. Belgique, Danemark, Japon, Espagne, Hongrie, Brésil… lui ont ouvert leurs portes. On voit que Breton et Trotski ont signé ensemble un appel « pour un Art révolutionnaire indépendant » (1938) qui commence par ces mots si actuels : « On peut prétendre sans exagération que jamais la civilisation humaine n’a été menacée de tant de dangers qu’aujourd’hui. Les vandales à l’aide de leurs moyens barbares, c’est-à-dire fort précaires, détruisirent la civilisation antique dans un coin limité de l’Europe. Actuellement, c’est toute la civilisation mondiale, dans l’unité de son destin historique, qui chancelle sous la menace de forces réactionnaires armées de toute la technique moderne. Nous n’avons pas seulement en vue la guerre qui s’approche. Dès maintenant, en temps de paix, la situation de la science et de l’art est devenue absoluent intolérable ». L’érotisme est évidemment présent, avec notamment la poupée de Hans Bellmer. On pleure les larmes d’Eros.

En soirée : Cité de la musique. Concerto n°2 de Rachmaninov par Katia Buniatishvili au piano et Kirill Kabarits, chef d’orchestre. Bis de la pianiste. Ständchen de Liszt/Schubert, une autre pièce de Listz et… La Bohème de Charles Aznavour ! La belle est toute de noir vêtue, corps enfilé dans un fourreau de la plus belle élégance, de là où nous sommes nous ne voyons pas ses mains, nous les devinons ce qui est peut-être encore mieux, en tout cas ses bras, ses épaules, énergiques, volant au-dessus du clavier, chevelure rejetée en arrière, montrant un cou tel un cygne prêt à prendre le large. L’orchestre est une masse immense qu’il lui faut dompter, elle n’y arrive pas toujours, ses notes de cristal fin sont emportées par la vague des trombones, des tubas et des cymbales. Le concerto de Rachmaninov est une œuvre de folie, si on l’a entendu, on ne peut plus, les jours qui suivent, se l’enlever de la tête. Rien ne peut le combattre, rien ne peut l’abattre. Conscients de cela, nous partons à l’entracte. Pas la force d’écouter la suite. Une symphonie de Scriabine.

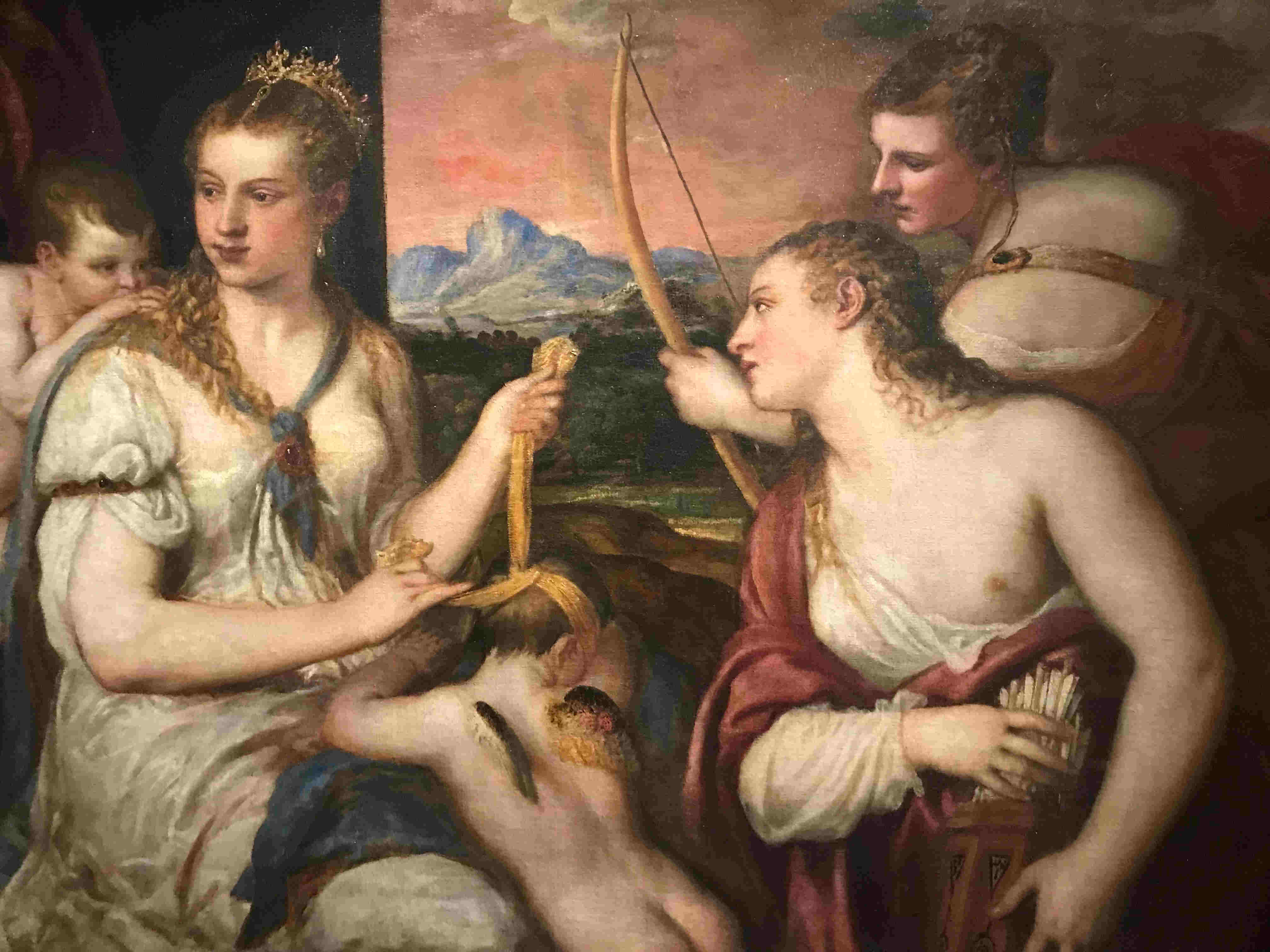

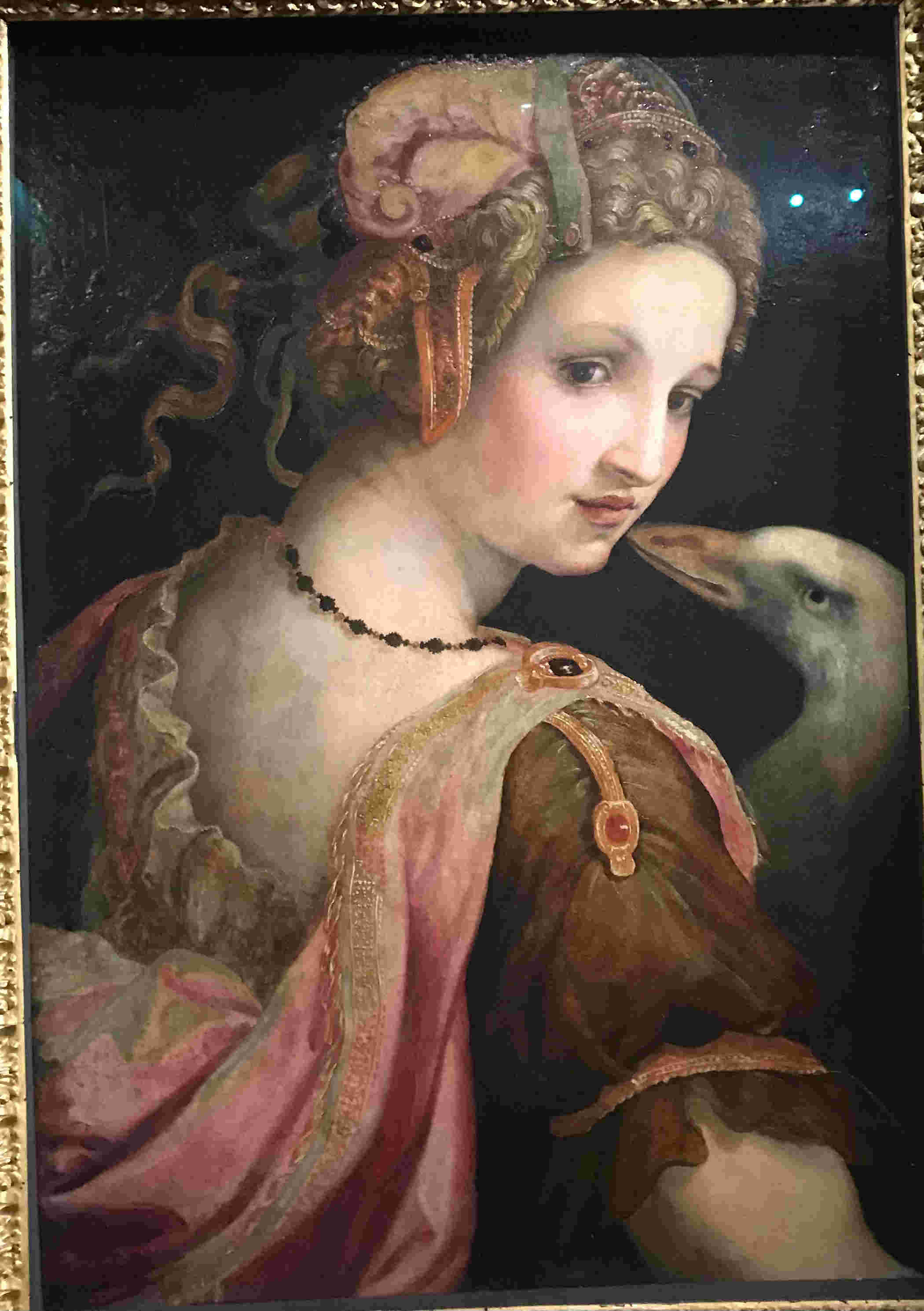

Musée Jacquemart-André, les Chefs-d’oeuvre de la Galerie Borghese. Nous y allions voir « les » Caravage, de fait, un seul est exposé ici, le garçon à la corbeille de fruits, brillant exercice de style de quand il était élève chez le Cavalier d’Arpin et que celui-ci voulait le cantonner dans les fleurs et les fruits, mais Caravage en profitait pour montrer son art dans les visages. A défaut d’autres œuvres du mauvais garçon mort à Porto-Ercole, on admire la Léda de Ghirlandaio, illustration du cygne et du cou d’albâtre dont je parlais à l’instant pour décrire Katia Buniatishvili, et la Vénus bandant les yeux de l’amour du Titien, aux couleurs tellement chaudes et tendres, et au propos si mystérieux.

Exposition sur le Dibbouk au MahJ. Peu de monde, mais un public extrêmement attentionné, ému, bouleversé même, à l’image de cette dame qui me dit à quel point ces légendes ont bercé son enfance, et que, finalement, l’on y croit encore. Dans le judaïsme, le Dibbouk est une sorte de revenant d’entre les morts, il erre souvent, comme un reproche latent fait à qui ne lui aura pas été assez fidèle au cours de l’existence. Il a servi de motif à des films et pièces de théâtre. Le film le plus célèbre est celui de Michaël Waszynski, de 1937, qui avait été précédé par la pièce de théâtre, Entre deux mondes, le Dibbouk, tragédie de Shlomo An-ski, de 1915, sur les amours contrariés de Léa et Hanan, jouée à Varsovie en yiddish avant de l’être à Moscou par la troupe Habima, en hébreu, et à Paris par les Compagnons de l’Arche, au Théâtre Edouard VII en 1947 (on trouvait Charles Denner dans la distribution !). On est surpris de voir qu’un des films des frères Coen, A serious man, comporte une séquence inaugurale en forme de Dibbouk : un vieux rabbin apparaît à un jeune couple pour se rappeler à eux, prétendant qu’il est revenu de là où on le prenait pour mort, la jeune femme ne le croit pas, elle pense qu’il s’agit d’un fantôme et, pour le prouver, lui plante un poinçon dans le coeur. L’exposition contient également des œuvres peintes, de Chagall à Issaachar Ryback (village avec la vache rouge), peintre cubiste peu connu de nationalité ukrainienne. Pensant à Jean Caune, j’espère qu’il fera bientôt éditer son roman, qui porte sur le Dibbouk.

L’amante anglaise de Marguerite Duras au Théâtre de l’Atelier avec Sandrine Bonnaire, Frédéric Leidgens, Grégoire Oestermann, mise en scène Jacques Osinski. Pièce glaçante, qu’on suit comme en apnée du début à la fin, tellement nous sentons que nous ne sommes là que comme spectateurs tolérés, en aucun cas comme public participatif. Triangle, puisque trois personnages, mais décomposé en deux côtés : l’opposition interrogateur-mari et celle entre interrogateur et femme. L’interrogateur, constant dans l’effort et la tension, installé dans les premiers rangs de la salle, est joué par Frédéric Leidgens, sa voix métallique nous transperce. Comme il est derrière moi, je me retourne sans arrêt pour le voir, je suis chaque fois pétrifié. On sait l’histoire : la femme, Claire Lannes, à tué puis découpé sa cousine, une sourde et muette venue l’aider depuis sa province. L’interrogateur veut comprendre, il pose ses questions au mari, un homme las qui n’a rien pu empêcher, puis à la femme, extraordinaire Sandrine Bonnaire, immobile, ne remuant presque aucun muscle facial, répondant comme une machine. Elle me rappelle Isabelle Huppert que nous avions vue à Lyon il y a bien longtemps dans 4.48 Psychose de Sarah Kane. La mise en scène n’est pas pour rien dans cette atmosphère glaciale : première partie, rien comme décors, juste le rideau métallique de scène devant lequel se tient Grégoire Oestermann, deuxième partie, pas grand-chose : le rideau s’est ouvert, on découvre le fond de la scène, nu, sans rien qui décore ou égaie les cloisons grises. On retrouve ici la Marguerite Duras obsédée par les faits-divers, les meurtres, surtout les meurtres commis par des femmes, on l’entend presque lorsqu’elle avait eu le culot de faire naître le soupçon sur Christine Vuillemin dans l’affaire Gregory… Sublime, forcément sublime avait-elle osé dire. Ici aussi, sans doute, Claire Lannes lui paraît sublime, comme paroxysme de l’énigme, expression d’une souffrance venant du fond de la soumission féminine subie de siècle en siècle. Le titre, « L’amante anglaise » est un leurre, façon de nous faire attendre une quelconque histoire d’amour, alors que, dit l’autrice, c’est ainsi que Claire Lannes dont la seule passion était les plantes (mais qui détestait les viandes en sauce) écrivait « la menthe anglaise » (ou « menthe poivrée », celle dont on dit justement que ses feuilles aromatiseront vos sauces). Dans le fait-divers réel dont s’inspire Duras, ce n’était pas la cousine qui était assassinée, mais le mari lui-même. Pour justifier ce changement, elle écrit quelque part que si elle avait gardé cette version, cela aurait empêché qu’on voie et entende le mari. Elle voulait qu’on soit témoin de qui il était. Un homme (déjà) mort. Pour Marguerite Duras, ce que fait Claire Lannes, c’est tuer la mort.

1 J’aime moins ce qui se présente comme l’éloge du hasard objectif, cette tendance à ériger en parfaits surréalistes ceux et celles qu’on croit être des voyants, déformant ici un peu la portée des élans rimbaldiens. Que Chirico peignant Apollinaire dessine un rond autour de sa tempe, là où il sera blessé plus tard, il n’y a pas là de quoi voir plus qu’une coïncidence, un pur hasard. Walter Benjamin fait remarque semblable dans son court essai sur le surréalisme, paru en 1929 : « accordons au surréalisme […] le droit de pénétrer aussi dans l’humide arrière-chambre du spiritisme. Mais nous n’aimons pas l’entendre toquer prudemment au carreau pour s’enquérir de son avenir ».