Parler d’amour en ces temps si angoissants pour notre avenir, peut-être est-ce ce qui nous reste à faire de mieux.

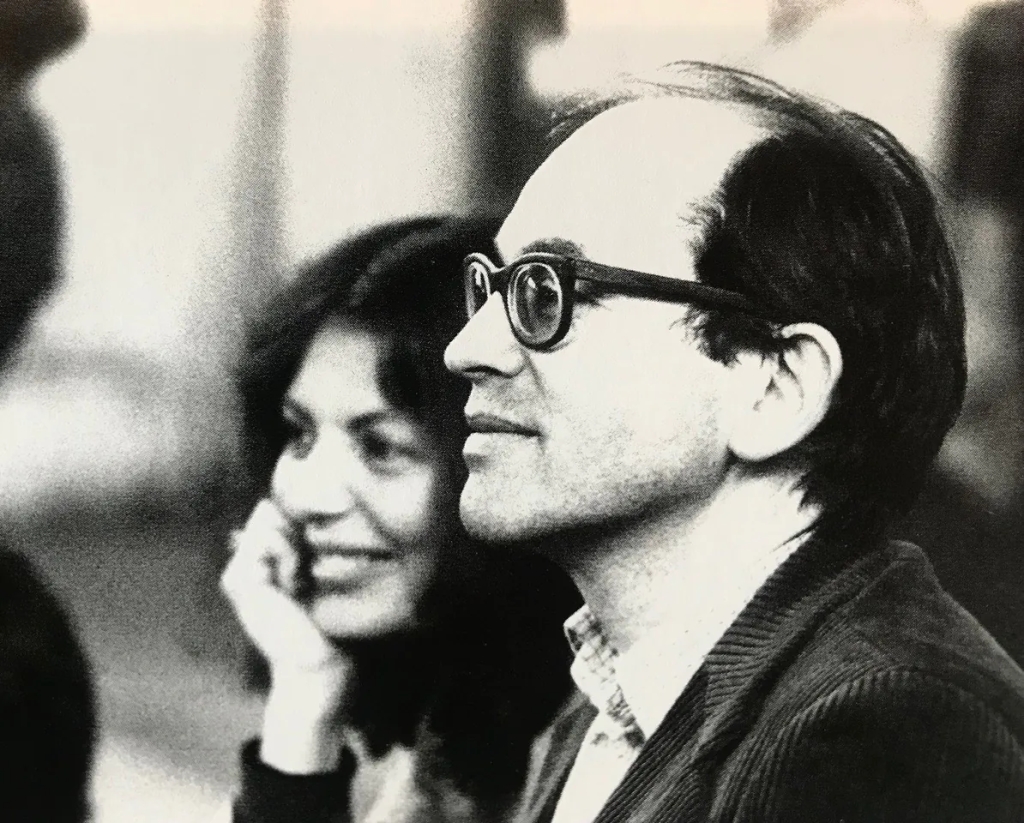

– Jacqueline, Jacqueline, est un magnifique livre que Jean-Claude Grumberg a écrit après le décès de son épouse. Elle avait 82 ans, il en avait 80. Ils auront vécu ensemble presque soixante ans. C’était en mai 2019. Elle est morte d’un cancer du foie survenu après un autre, mais du poumon, dont elle pensait être guérie (en 2018), mais en 2019, après des douleurs dans le dos puis des symptômes de vomissement, il fallut se rendre à l’évidence, elle avait une grosse tumeur au foie. Jacqueline était une très belle femme (mon ami Jean qui l’a connue le confirme!) alors que Grumberg, lui, s’est toujours perçu comme plutôt laid, plutôt bancal et mal foutu, ayant, de plus, perdu son œil droit assez tôt. Mais il a eu la chance unique de sa vie de trouver Jacqueline, dont il a été et est resté éperdument amoureux. Ils faisaient l’amour jusqu’à la fin, même en dépit de son épisode prostatique qui avait précédé le cancer de Jacqueline et qui réduisit son oiseau, comme il dit, à ne plus jamais chanter.

Grumberg énumère les souvenirs heureux et les souvenirs tristes de leur vie, et même quand je dis tristes c’est peu dire, car ce sont parfois des moments insoutenables qui sont évoqués. Les derniers sont évidemment ceux précédant la mort de Jacqueline. Terrible évocation que celle du dernier soir, lorsque Jacqueline sait que le lendemain, elle sera emmenée en ambulance vers l’hôpital dont elle sait bien qu’elle ne reviendra jamais. Tant qu’on n’a pas vécu soi-même ce genre de situation, je pense qu’on ne peut pas réaliser ce que cela doit être, on se demande comment les humains peuvent vivre avec ça. Questionnement voisin de celui de savoir comment vivre avec les camps de la mort. Pensée qui vient naturellement à l’esprit lorsqu’on lit le livre de Grumberg parce que, d’une part, on sait son acharnement à faire entendre les voix de ceux et celles qui sont partis vers les camps, témoigné dans maints récits et pièces de théâtre (dont le fameux La plus précieuse des marchandises, porté au cinéma par Michel Hazanavicius, qui faillit obtenir un prix au récent festival de Cannes – mais faillit seulement, hélas) et d’autre part parce qu’on ne voit pas bien à quoi comparer la souffrance extrême de qui sait qu’il n’est plus là que pour sa mort prochaine. On pense aussi à ceux et celles qui se savaient condamnés par la gestapo à être fusillés le lendemain. Cette nuit-là, elle dort grâce à des somnifères. Grumberg en vient machinalement à avoir peur, au matin, que l’ambulance ne les oublie, comme si c’était un voyage ordinaire. Il se dit plus tard qu’il regrette qu’ils n’aient pas profité de cette nuit-là pour parler, pour se dire ce qu’ils ne s’étaient encore jamais dit. Elle mourra quelques jours plus tard.

Grumberg se remémore aussi leur dernier voyage, à Cabourg, où ils allaient souvent, cette fois en compagnie de leur petite-fille, Jeanne, cinq ans, qui les fait rire et organise des spectacles dans tout l’hôtel. Lorsqu’il reviendra quelques mois plus tard, il ne pourra même pas s’asseoir sur le banc où ils avaient l’habitude de se poser.

Souvenir drôle d’un voyage à l’île de Saint-Barthélémy dans les Caraïbes, dans un cadre magnifique (Paradise Beach) agrémenté d’arbres superbes mais qui ont le défaut d’avoir des fruits très dangereux, ressemblant à des pommes. Don’t eat est-il écrit sur chaque arbre, mais Jacqueline insouciante, brave l’interdit. Elle en est quitte pour des brûlures sur la langue. A la réception de l’hôtel, l’accueil appelle l’hôpital. Ils s’en sortent en buvant un bon Cognac ! Renseignement pris, cet arbre et ces fruits existent bel et bien, le mancenillier.

Souvenir encore, mais plus ancien, d’un repas avec Simone Signoret (pour qui Grumberg a écrit la série télévisée Thérèse Humbert, mise en scène par Marcel Blüwal), Yves Montand, Claude Roy et Loleh Bellon, autre grande actrice de l’époque qui jouait dans Casque d’Or aux côtés de Simone. Jacqueline était une fan d’Yves Montand. Elle aurait aimé être une chanteuse elle-même, et dans ce cas se serait appelée Jacqueline Gayarof, ce qui veut dire «en montant » en yiddish.

Dans ce magnifique hymne d’amour, on voit Jacqueline sous toutes ses coutures, et c’est le cas de le dire puisqu’elle était styliste de mode, chantant Padam padam, s’écroulant de rire lorsque Jean-Claude se cassait la figure, assise sur le rebord du lit, tendre et langoureuse, très en colère quand son mari a, selon elle, mal agi, comme lorsqu’il a accepté une interview sur Europe 1 et qu’il a dû répondre à des questions stupides.

Un jour, à la terrasse du café Tournon (18, rue de Tournon, Paris, 6ème), ils ont fait la connaissance de Robert, un Ecossais, qui lisait Joseph Roth, l’auteur préféré de Grumberg, il se trouve que Roth était justement mort à cette terrasse, l’Ecossais le savait et le lisait justement en hommage. Ils sont devenus amis. Quand Jacqueline est morte, Robert a écrit un mot à Jean-Claude où il parle de la beauté de son visage et de son caractère. Au minuit, à la nouvelle an, je penserai de toi et de Jacqueline, sa beauté du visage et du caractère.

[sur ces entrefaits, je retrouve un livre que j’avais acheté il y a une quinzaine d’années au Printemps du Livre, que Grumberg m’avait dédicacé, et dans la dédicace il est question de Drancy, nous avions certainement du parler en effet de Drancy, qui est évoqué dans le livre (Mon père. Inventaire) par le biais de trois écrivains qui y sont passés : Tristan Bernard (libéré grâce à l’intervention de Sacha Guitry), Max Jacob (qui est mort après son passage car il avait été libéré grâce à l’intervention de Cocteau) et Benjamin Fondane (qui a préféré rester pour soutenir sa sœur car il aurait pu être libéré lui aussi). Moi je connaissais de Drancy le lycée dont je suis issu, qui était à deux pas de la tristement célèbre cité de la Muette qui servit de camp d’internement. Certains de mes copains habitaient là, sans trop savoir à l’époque (on était dans les années soixante) ce qui s’y était vraiment passé].

Tout au long du livre, les courts chapitres alternent, on pourrait dire le bon et le mauvais, mais parfois, on tombe dans un gouffre, on frôle la dépression, c’est un puits qui nous aspire, comme dans ce chapitre intitulé Tu ne vas pas le croire, non, tu ne vas pas le croire « depuis ton départ, je cohabite à la maison, chez nous, oui oui, avec un vieux débris qui n’a que sa prostate en tête et son arthrose de hanche en bouche ». La détresse et la solitude vous prennent à la gorge. Le chapitre « Mosaïque » aussi nous enfonce dans la douleur, celle de la dernière journée quand celle qui va mourir s’accroche encore à vous comme à une bouée de sauvetage et que, bien sûr, elle se rend compte que tout cri est désespéré et qu’elle vous en veut « de ne rien comprendre ». Mais même après la mort, elle est là quand même, qui guide le stylo, reproche un mot de travers, apporte ses conseils. On nous dit que les Japonais restent avec leurs morts, que ceux-ci vivent au milieu d’eux et de temps en temps se manifestent, on est ébahi (un film récent que je n’ai pas encore vu, avec Isabelle Huppert dans le rôle titre, brode là-dessus, paraît-il), et pourtant quand l’amour reste, il semble que ce soit universel. Et cela est le cas pour beaucoup de ceux qui écrivent. Cela doit servir aussi à ça, finalement, l’écriture. A maintenir en vie.

Le bonheur est dans l’amour. On ne le dira jamais assez. Point commun entre Auster et Grumberg : d’avoir connu cette vérité. Lorsque l’autre disparaît, celui qui reste se retrouve en enfer comme le chantait Brel. Mais il a malgré tout la consolation de garder en lui cette vérité : il ou elle a vécu l’amour, et cela ne lui sera jamais retiré. D’ailleurs, comme le montre abondamment le récit, l’autre est toujours là, présent. Si on a la chance de pouvoir écrire, l’écriture servira à cela : continuer à le ou la faire vivre, tisser autour de lui ou elle des colliers de souvenirs et d’attention.

Dans Jacqueline, Jacqueline, Grumberg montre admirablement ce qu’est l’amour au quotidien, tel qu’il se prolonge loin dans l’âge, rien à voir avec cet autre livre, paru cette année, d’un certain Bégaudeau, appelé bêtement « l’amour » mais qui n’en montrait que la triste monotonie et les effets d’habitude en nous priant de nous attendrir, livre bien triste, contrairement à celui de Grumberg, lequel dans la pire noirceur, nous laisse entrevoir une vraie joie.

On ne voit de l’amour souvent que les explosions de sensualité, les coups réussis et les performances enviables effectuées le plus souvent dans la jeunesse, rarement on voit les échecs, les peines ou les difficultés à faire en sorte, comme le dit joliment Grumberg, que l’oiseau chante. Parler plutôt de ce second aspect est précieux car il élargit notre spectre, non, l’amour n’est pas que la réussite éclatante des revues érotiques, c’est avant tout la complicité des corps accompagnatrice de celle des esprits. Elle le caresse, il la caresse, et ils en jouissent et là est l’extase, le moment de plaisir, mêlé à l’humour des situations. Je ne te pénètre pas toujours mais je t’enlace à tout jamais.

Article très émouvant. Merci Alain !

J’aimeJ’aime